プレゼンを成功に導く!配布資料作成のメリットやテクニックを徹底解説

配布資料はプレゼンの成功を左右する要因の1つです。この記事では、配布資料を作成するメリットからテクニックまで徹底解説します。具体的には、配布資料を配布するタイミング、基本構成。情報量や枚数等について解説していきます。この記事でプレゼンにおける配布資料作成のメリットやテクニックを学んで、プレゼン全体の印象を向上させていきましょう。

目次

・プレゼンテーションの配布資料の役割とは

・プレゼンテーションの配布資料を作成する2つのメリット

- ①社内検討時に活用してもらえる

- ②聞き手の復習に役に立つ

・配布資料を配る2つのタイミング

- ①プレゼンテーション開始前に配布資料を配る

- ②プレゼンテーション終了後に配布資料を配る

・配布資料の基本構成とは

- 導入

- 提案

- 行動喚起

・配布資料を作成するときの5つのポイント

- ①配布資料の情報量を増やす

- ②配布資料の枚数を増やしすぎない

- ③配布資料はモノクロとなることを意識しておく

- ④配布資料はプレゼンのスライドより先に作成する

- ⑤プレゼン資料と配布資料の違いを把握しておく

・プレゼンテーションの配布資料を印刷するときの2つのテクニック

- ①1ページに複数枚のスライドを印刷する

- ②メモ欄付きの配布資料を印刷する

・配布資料作成のメリットやテクニックを学んで、プレゼンの印象をアップさせよう

プレゼンテーションの配布資料の役割とは

プレゼンテーションにおける配布資料の役割は、聞き手の理解を深め、プレゼンの効果を最大化することにあります。具体的には以下のような重要な機能を果たします

| 1.情報の補完 | 聞き逃した内容や後で振り返りたい点を確認する |

| 2.メモ取りの支援 | 聞き手がプレゼン中に重要なポイントをメモしやすくする |

| 3.誤解の防止 | 文書化された情報を提供することで、誤解や情報の欠落を防ぐ |

| 4.長期的な参照 | プレゼン後も長期にわたって内容を参照できる資料となる |

このような重要な機能を果たしますが、配布資料はプレゼンターのスキルを補うものではありません。あくまで、聞き手がプレゼンを聞くことをサポートするツールにすぎないことは作成する前におさえておきましょう。

プレゼンテーションの配布資料を作成する2つのメリット

①社内検討時に活用してもらえる

配布資料は、プレゼンテーションを終えた後に効果を発揮することがあります。

プレゼンテーションに決裁者が参加していない場合には、提案の採否はその場で決定されません。

一度提案を持ち帰ってから、再度社内で相談・検討するプロセスが発生します。

そのような社内検討時には、配布資料が必要です。配布資料がなければ、間違った情報や不十分な情報で判断されてしまう可能性があるためです。

配布資料があれば、プレゼンテーションを終えた後、自分がいない場でも、伝えたい情報を正確に伝達することが可能です。

②聞き手の復習に役に立つ

配布資料は、プレゼンテーションを終えた後に聞き手が復習する際に活用できます。

またプレゼンテーションの最中にメモを書き留めておくものとしても役に立ちます。

聞き手は自分でメモ書きをした配布資料を読み返すことで、内容を思い出し、復習効果が高まるでしょう。

配布資料を配る2つのタイミング

配布資料は、プレゼンテーションのどのタイミングで配布するのが良いのでしょうか。

配布のタイミングと、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

①プレゼンテーション開始前に配布資料を配る

開始前に資料を配布することで、聞き手は内容を予習することができます。聞き手が集中して聞きたいポイントや疑問をあらかじめ考えることができれば、プレゼンテーションへの理解が深まるでしょう。また、先述の通り配布資料をメモとして使用してもらうこともできます。

デメリットとしては、事前に内容を把握されてしまうため、プレゼンテーション本番で目新しさや驚きを与えられない点が挙げられます。

また、聞き手の目線が手元の資料に集中してしまい、意識がプレゼンターの方に向きにくいという場合もあります。

②プレゼンテーション終了後に配布資料を配る

プレゼンテーションの最中に手元に資料が無い場合、聞き手の意識はプレゼンターの方に向きやすくなります。

特に、動作やしぐさも含めてプレゼンテーションを演出したい場合は、終了後に配布した方が効果的と言えます。

デメリットとしては、聞き手がプレゼンテーションを聞きながらメモを取りたい場合に聞き手自身でメモ用紙を用意したり、PCやスマートフォンなどでメモをとったりする必要がある点です。

また配布資料がないと思い込み、プレゼンテーションの最中に聞き手が内容をメモすることに集中してしまう可能性もあります。

そのような事態を避けるためには、プレゼンの開始前に「資料は終了後に配布します」などのアナウンスをしておくと良いでしょう。

配布資料の基本構成とは

配布資料を作成する時に意識したい基本の構成は「導入」、「提案」、「行動喚起」です。この3つで記載するべきことをこの章で解説していきます。

導入

導入の部分では、聴き手であるお客さんの共感を得られる内容を記載します。例えば、お客さんが「悩んでいること」や「困っていること」です。

これら2つについて解説することを、最初に明確にしましょう。そうすることで、聞き手はこの配布資料を用いたプレゼンが自分のためのものであると認識できます。

提案

提案の部分では、プレゼンで提案する商品やサービスを利用することで、聞き手にどんなメリットがあるかを伝えましょう。

プレゼンにおいて、自社商品やサービスの特徴や機能やスペックだけを伝えても聞き手の気持ちは動きません。その提案を受け入れることで、聞き手にどんな未来を約束できるのかを明確にする必要があります。

その際、必ず提案するに至った「根拠」を記載しましょう。この部分が抜け落ちた配布資料における提案は、聞き手の納得感にはつながらず、最後の行動喚起につなげることができなくなるためです。

行動喚起

最後の行動喚起の部分では、次の2つを伝えましょう。

1つ目に、配布資料を見る聞き手に何をして欲しいのかを明確に示しましょう。

プレゼンターが聞き手に何を求めているのか明確にすることが、聞き手の今後の行動につながっていきます。

2つ目が、今後の連絡先です。この部分が抜け落ちると聞き手がプレゼンターに今後の連絡を取ることが困難となります。

せっかく行動喚起をした結果、聞き手がサービスの購入や契約をしてみたいと思ったとしても、その後の連絡先がわからなければ、今後の話を進めることができません。

このような事態に陥らないためにも、連絡先の記入は必ず行いましょう。

配布資料を作成するときの5つのポイント

①配布資料はプレゼンのスライドより先に作成する

配布資料の作成をスライドより先に行うことがおすすめです。先に作成することで、下記のようなメリットがあります。

配布資料を最初に作成しておくメリットは、情報の整理と効率性です。

通常配布資料の方がスライドより情報量が多くなるため、先に配布資料を作成し、その後で核心的な内容を抽出・整理してスライドを作成する方が効率的となります。

配布資料を作成 → 資料の中から情報を整理・抽出してスライドを作成する

この流れにすることで一貫性のあるメッセージを維持しながら、両方の資料を効果的に作成できます。

②情報量を増やす

配布資料には、できるだけ詳細な情報を載せましょう。

プレゼンテーション後に、聞き手の社内検討でも使われる可能性を考慮し、資料が一人歩きしても大丈夫な状態にするためです。

同時に、配布資料は「プレゼンテーションを聞いていない人」でも理解できるようにしてください。

そのため、投影資料の補足となる情報や詳細のグラフデータを配布資料に掲載すると良いでしょう。

情報量が多くなるため、投影用資料より配布資料のフォントは多少小さくしても構いません。もちろん可読性や判読性が低下しない程度にとどめます。

ただし、あれこれと情報を詰め込み過ぎるとわかりにくい資料になります。情報の過不足を精査して、配布資料としての完成度を高めるようにしてください。

③枚数を増やしすぎない

聞き手が持ち帰るときの負担にならないように、配布資料の枚数は増やしすぎないように注意してください。枚数が多いと聞き手が持ち帰るときにかさばるだけではなく、印刷コストも増えてしまいます。

どうしても配布資料の枚数が増えてしまった場合は、1ページに複数スライドを印刷するなどの工夫をすると良いでしょう。

④モノクロになることを意識しておく

配布資料はモノクロで印刷することも多いです。

作成の段階で、モノクロでも問題がないデザインを心がけてください。

画面やスクリーンで見たら効果的な配色でも、モノクロで印刷すると違いがわからなくなることもあります。

モノクロで印刷する場合は、色でメリハリをつけるだけではなく、太字やフォントサイズに差をつけて強調箇所を目立たせると良いでしょう。

忙しい意思決定者が資料を流し読みした場合でも、重要な箇所は目に入ることを意識してください。

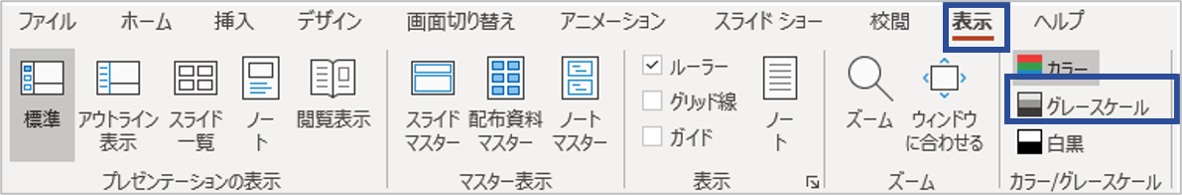

配布資料ができあがったら、印刷をする前にグレースケール(白黒)表示でチェックしてください。

ツールバーの「表示」タブをクリックし、真ん中にある「グレースケール」を選択すると、モノクロ印刷時のプレビューを確認することができます。

⑤プレゼン資料と配布資料の違いを把握しておく

プレゼン資料と配布資料は、同じ内容を扱いながらもその目的と役割に大きな違いがあります。この違いを理解し、それぞれの特性を活かすことが効果的なプレゼンテーションの鍵となります。

プレゼン資料は、話し手の説明を視覚的にサポートする役割を持ちます。そのため、簡潔で分かりやすい内容構成が求められます。キーワードや図表を中心に、聞き手の注目を集め、理解を促進する視覚的要素が重要です。

一方、配布資料は詳細な情報を含み、プレゼン後も参照できる資料として機能します。

プレゼンターの説明がなくても内容が理解できるよう、より詳細な説明やデータを盛り込みます。また、聞き手がメモを取るスペースを設けるなど、実用性も考慮します。

プレゼンテーションの配布資料を印刷するときの2つのテクニック

配布資料を印刷するときにも、工夫できることがあります。いくつかの印刷テクニックを紹介します。

①1ページに複数枚のスライドを印刷する

配布資料の枚数を減らしたい際は、1ページに複数枚のスライドを印刷することをおすすめします。

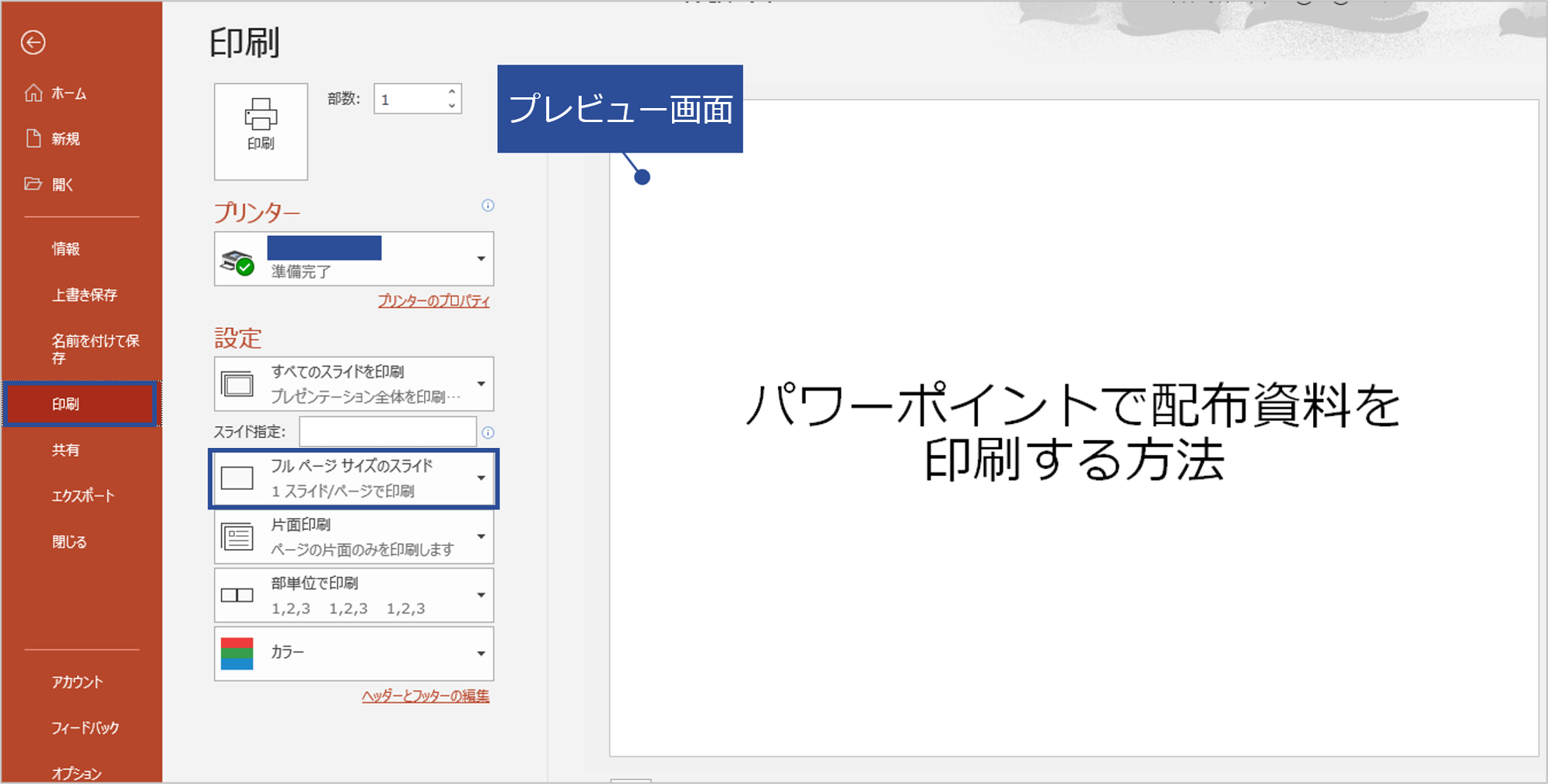

「ファイル」タブをクリックし、「印刷」を選択します。

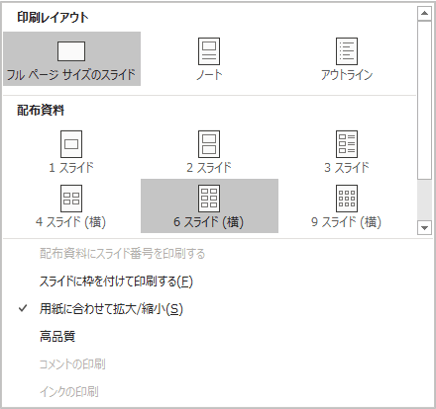

「設定」の「フルページサイズのスライド」をクリックするとレイアウトを選択するメニューが表示されます。

メニューの「配布資料」の中から任意の部数を選択してください。1ページには最大9枚分のスライドを印刷することができます。

プリンター側で「2アップ」や「集約」など(プリンターによって用語が違います)の設定がある場合は、同様に1ページに複数枚のスライドを印刷することが可能です。

印刷枚数が減らせると便利ですが、印刷後の見やすさにも配慮してください。1ページに印刷するスライドの枚数を増やすと、各スライドが小さくなります。

スライドの情報量にもよりますが、1ページに2枚程度のスライドを配置するレイアウトが推奨されます。

②メモ欄付きの配布資料を印刷する

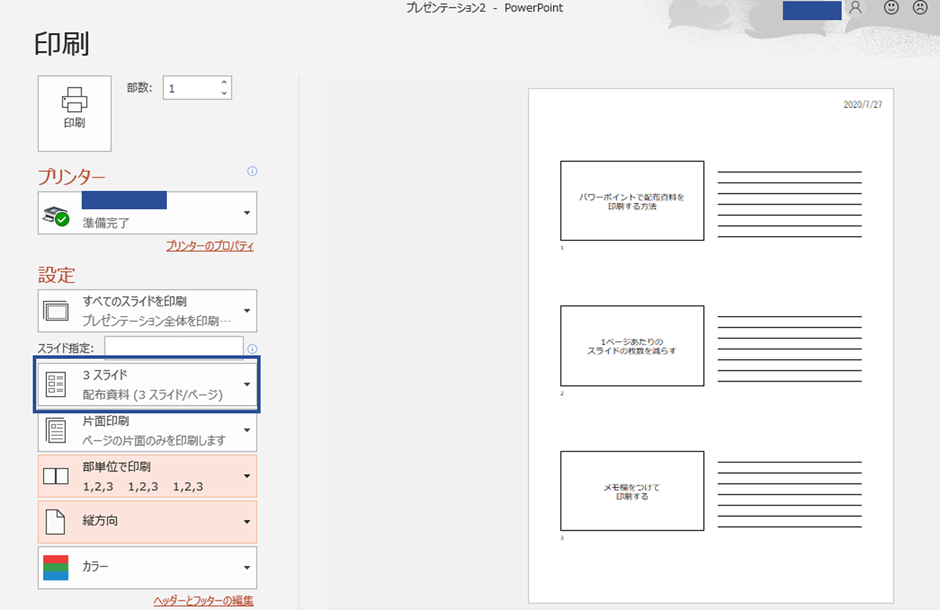

配布資料にあらかじめメモ欄を設けた状態で印刷することも可能です。

「ファイル」タブをクリックし、「印刷」を選択します。「設定」メニューに「フルページサイズのスライド」でレイアウトを選択するメニューが表示されます。

たとえば、メニューの「配布資料」で「3スライド」を選択すると、スライドの右側に罫線付きのメモが設置されます。

ただし1ページに3枚を印刷すると、スライドのサイズが小さくて内容が読みにくくなるので注意が必要です。

推奨のレイアウトは、紙面の上半分をスライドに、下半分をメモ欄にして印刷する方法です。この方法に関しては以下の記事で詳細に紹介しているので、是非ご覧ください。

【関連記事】

▶パワーポイント資料の印刷で知っておくべき 見やすい配布資料の印刷方法【基礎~応用テクニック】

配布資料作成のメリットやテクニックを学び、プレゼンの印象をアップさせよう

配布資料は、プレゼンテーションの成功に欠かせません。ここまでお伝えしたように聞き手の理解を深め、プレゼン後の意思決定をサポートする重要な役割を果たすからです。

配布資料をプレゼンの効果を高める重要なツールとして活用して、より説得力のあるプレゼンテーションを実現していきましょう。