プレゼンで緊張しないための5つの方策と練習方法をご紹介

実はプレゼンのプロには緊張を上手く利用して成功を導いている人も多いのをご存知ですか?本記事では緊張する3つの原因と対策、緊張を武器にして成功を掴むための5つの方策を紹介します。大切なプレゼンテーションを控えている方や緊張して本領を発揮できなかった経験のある方はぜひご一読ください。

目次

・プレゼン時に緊張する5つの原因

①十分な準備をしていない

②失敗を過剰に恐れている

③慣れない雰囲気に呑まれてしまう

④自分に意識を向けすぎてしまっている

⑤緊張してはいけないと考えている

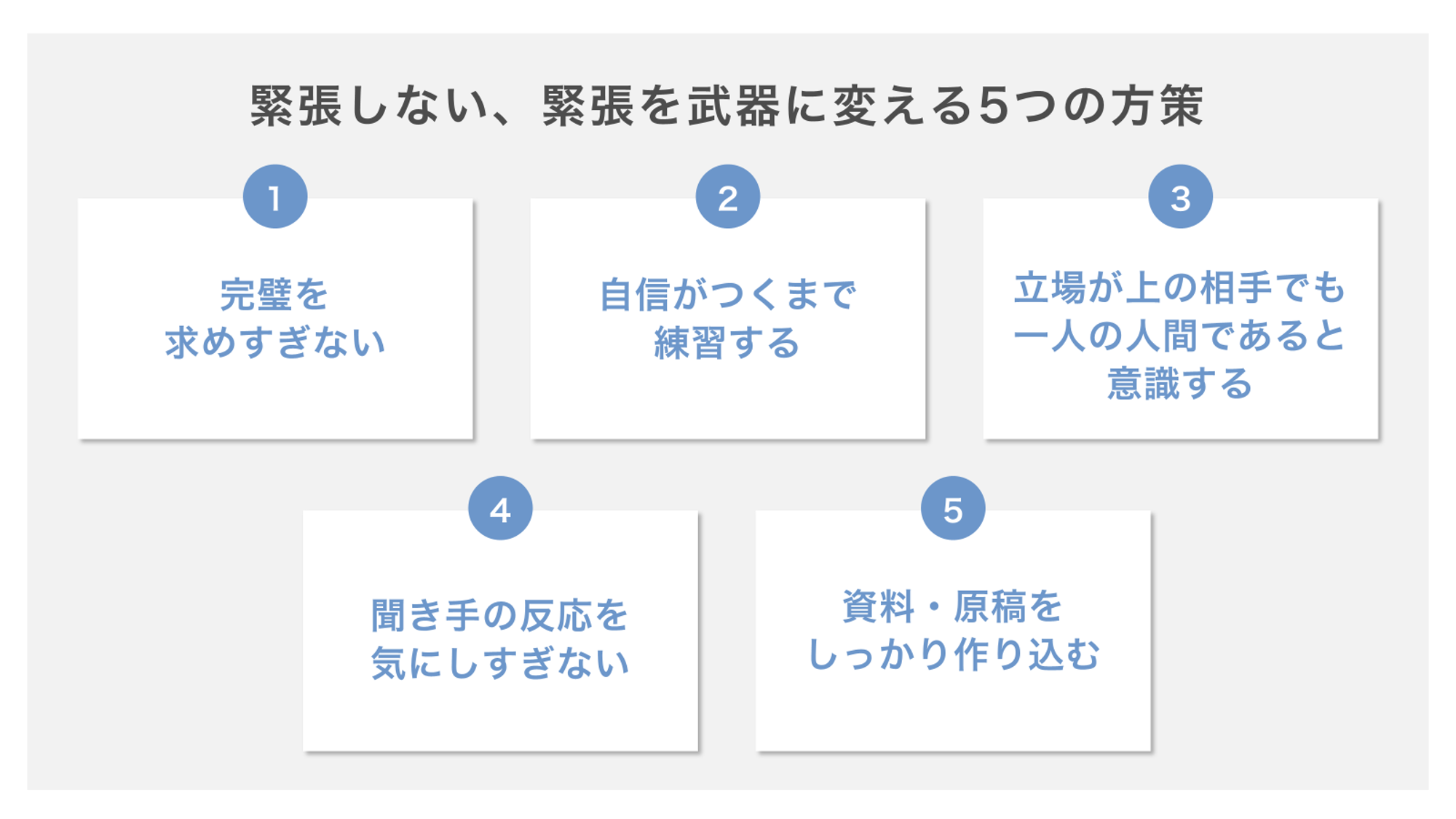

・緊張しない、緊張を武器に変える5つの方策

①完璧を求めすぎない

②自信がつくまで練習する

③立場が上の相手でもあくまで一人の人間であると意識する

④聞き手の反応を気にしすぎない

⑤資料・原稿をしっかり作り込む

・プレゼン時に緊張しないための練習方法

・緊張してしまった時の3つの対処方法

①緊張して声が震えてしまった時の対処

②緊張して準備した内容を忘れた時の対処

③緊張して息切れした時の対処

・適度な緊張は必要

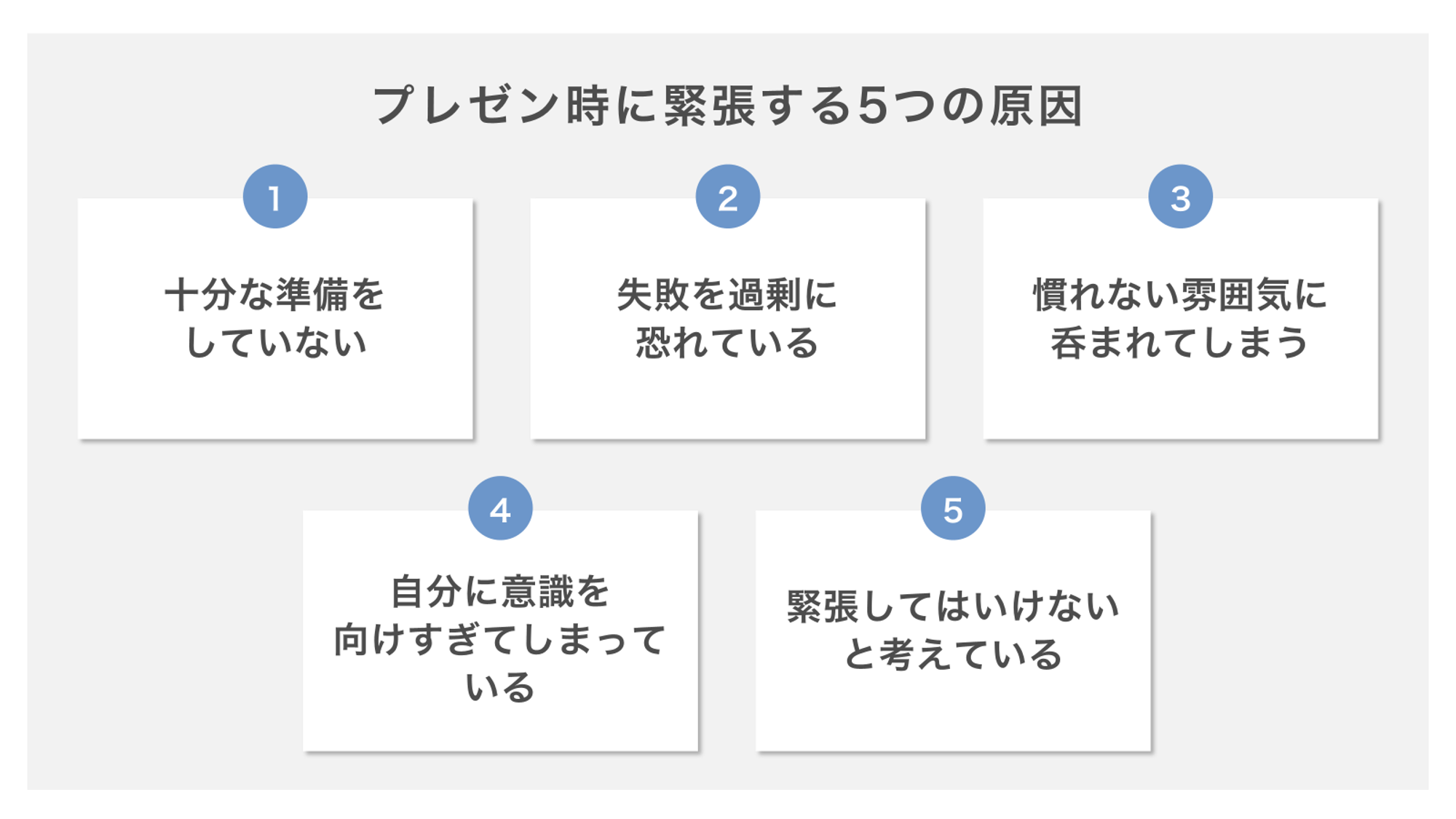

プレゼン時に緊張する5つの原因

プレゼンテーション時に緊張して、声が震えてしまう、早口になってしまう、汗をかいてしまう、頭が真っ白になる、といった経験がある方も多いのではないでしょうか。

プレゼンテーションで緊張するのは自然なことであり、どんなに熟練のプレゼンターであっても、ある程度の緊張はするものです。ただ大切なことは、緊張をうまくコントロールして、本番で自分のベストを尽くせるようにすることです。

そこで、まずプレゼンテーション時に緊張してしまう5つの原因について解説します。

①十分な準備をしていない

プレゼンテーション時に緊張してしまう1つめの原因は、プレゼンテーションの準備が間に合っておらず、リハーサルを十分におこなえていないことにあります。

資料や話す内容を事前に準備することはもちろんですが、口頭発表の準備も十分に行う必要があります。声を出したり機材を実際に操作したりして、本番さながらのリハーサルを重ねることで、自信がつき本番の緊張をおさえることができます。

また、セミナーや学会発表などでは、プレゼンテーションの持ち時間が厳密に定められている場合も多いものです。

そのため、事前リハーサルをしておくことでプレゼンテーションを制限時間内におさめられるように調整しておくことが重要です。

②失敗を過剰に恐れている

プレゼンテーション時に緊張してしまう2つめの原因は、人前で失敗することや恥をかくことへの恐怖心です。失敗や恥を恐れるのは、聞き手よりも自分自身のことに意識が向いているためです。

本来、プレゼンテーションは聞き手のことを第一に考えて行うものです。自分の失敗にばかり意識が向いてしまっている状態では、聞き手の印象に残るプレゼンテーションをすることは難しいでしょう。

とはいえ、失敗や恥をかくことへの恐れをすぐに手放すことは難しいかもしれません。事前練習を繰り返すことで、少しずつ聞き手目線のプレゼンテーションができるよう目指しましょう。

③慣れない雰囲気に呑まれてしまう

プレゼンテーションで緊張してしまう3つめの原因は、慣れていない状況に圧倒されてしまうことです。たとえば、大きな会場の壇上で大人数から一斉に視線を注がれている状況や、初対面の取引先の前で営業をするという状況に不安を感じてしまうのです。

慣れない状況への緊張をほぐすためには、事前に会場の下見をしてイメージトレーニングをしたり、聞き手がどのような人なのかを事前に調べることで、プレゼンテーションをする環境に自分の身体を慣らしておくことが重要です。

④自分に意識を向けすぎてしまっている

2つめの原因でもお伝えした通り、人前で話す際、自分自身に過度に意識が向いてしまうことは、緊張の原因となります。

本来ならスピーチの内容に集中すべき場面において、自身の所作に焦点をあててしまうと、慣れない状況も相まって余計に緊張が高まります。

「噛んだらどうしよう」「緊張しているとバレたくない」といった思考が生まれると、さらなる不安や恐怖心が芽生え、悪循環に陥ります。

このような状態では、他人が気づかないような小さなミスにも敏感に反応し、緊張感がどんどん強くなってしまいます。この問題に対処するには、聴衆や伝えたいメッセージに意識を向け、深呼吸や肯定的な自己対話を行うことが効果的です。

⑤緊張してはいけないと考えている

早く眠ろうと考えると余計眠れなくなるように、緊張してはいけないと考えてしまうことは、逆効果です。ある程度の緊張はプレゼンを阻害するものではなく、むしろ集中力を高めてくれるプラスの要因になります。そのため、緊張を敵視する必要はありません。

緊張を乗り越えて記録を更新し続けているスポーツ選手と同じように、緊張を味方につければ、プレゼンでも優れたパフォーマンスを発揮できるでしょう。

緊張しない、緊張を武器に変える5つの方策

ここでは、プレゼンテーション時に緊張感をうまくコントロールするためにできる5つの対策を紹介します。

①完璧を求めすぎない

1つめの対策は、完璧を求めすぎないことです。完璧なプレゼンテーションをしようとするあまり、失敗を恐れて過度に緊張してしまうということは、よくある事例です。

たとえば、完璧なプレゼンテーションをしようと、原稿を丸暗記しようとする人もいるかと思います。しかし、原稿を丸暗記する方法では、本番で緊張のあまり話の内容が飛んでしまったときなどに立て直せなくなってしまうおそれもあります。

プレゼンテーションで常に完璧を求める必要はありません。本番中に予期せぬトラブルに見舞われることもあります。

あくまで伝えたい要点をきっちり伝えられれば十分であり、多少の失敗や予期せぬことにも柔軟に対応しようという心構えで、自分のベストを尽くしてみてください。

②自信がつくまで練習する

2つめの対策は、自信がつくまで練習を重ねることです。事前練習を念入りにすればするほど自信がつき、本番でも緊張感をうまくコントロールできるようになります。

プレゼンテーションの練習は、時間の許す限り継続しましょう。最終的には原稿を見ずに、本番さながらに視線やジェスチャーなども交えながら行えるようになることが重要です。

可能であれば、同僚などにリハーサルを見てもらうことをおすすめします。

客観的な意見をもらうことによって、聞き手目線での改善点が見つかるかもしれませんし、人前で話すことに対する耐性もついてきます。その結果、本番で緊張感をうまくコントロールできる可能性が高まります。

③立場が上の相手でもあくまで一人の人間であると意識する

3つめの対策は、聞き手の立場が自分よりも上であったとしても、必要以上に萎縮しないという心構えを持つことです。

聞き手の立場が自分よりも上であったり知識が豊富であったりすると、厳しい視線を向けられている気がしてどうしても萎縮してしまいがちです。

しかし、どのような立場の人であっても、自分と同じ一人の人間であることには変わりありません。プレゼンテーションの際もこのことを心に留めておき、力み過ぎることを避けましょう。

④聞き手の反応を気にしすぎない

4つめの対策は、聞き手の反応を気にしすぎないことです。聞き手の表情がムスッとしていて、焦ってしまったという人もいるかもしれません。

人は真剣に話を聞いていると無表情になりがちなので、聞き手が無表情であったとしても過剰に怯える必要はありません。

聞き手の反応を見ながらニーズに合わせたプレゼンテーションをすることは大切ですが、聞き手の反応を気にしすぎて怯えることなく、自信を持って自分のプレゼンテーションに集中しましょう。

ただし、聞き手が眠そうにしている場合は注意が必要です。内容にかかわらず、室温などの環境のせいでどうしても眠くなってしまうことは人間誰しもあります。特に、昼食後の時間帯にプレゼンテーションをする場合には、眠気で聞き手の集中力が落ちる可能性があります。

このような場合は、ディスカッションの時間を設けたり、プレゼンテーションの途中で聞き手の意見を聞いてみたりすることで、聞き手が眠くならないように工夫するとよいでしょう。

⑤資料・原稿をしっかり作り込む

5つめの対策は、資料や原稿をしっかり作り込むことです。資料や原稿を見れば話す内容がすらすらと言えるまで作り込んでおくことをおすすめします。

万が一緊張で話の内容が飛んでしまったときでも内容を思い出しやすくなりますし、資料の内容が充実していれば、多少話が拙くても内容が伝わりやすくなります。

プレゼン時に緊張しないための練習方法

ここまでで、緊張を武器に変えるための方法をお伝えしました。

本番が近づいたタイミングにおいて、それらの方法を活用することは緊張に打ち勝つ上で、有効です。ただし、まだ本番まで時間に余裕がある場合は、それらの方法だけに頼るのではなく、練習を積み重ねることで得られる自信で緊張に打ち勝てる状態をつくることを目指しましょう。

そのための、練習方法を下記でいくつか列挙しているので、ぜひ参考にしてみてください。

1.立って練習する

座ってではなく、実際に立って発表する練習を繰り返しましょう。

本番と同じ姿勢で練習することで、当日の感覚に慣れることができます。

2.リハーサルで問題点を克服

リハーサルをして、スムーズに行かない所をあらかじめ知り、克服しておきましょう。

これが本番でのトラブルを防ぐことにつながります。

3.時間を計りながら練習

本番の前に時間を計りながら練習しましょう。

その際、時間が厳しい状況などの緊急時の対応策を練習しておくと、さらに安心です。

緊張してしまった時の3つの対処方法

①緊張して声が震えてしまった時の対処

プレゼン中に緊張すると、声が震えてしまうことがあります。これは、神経伝達物質ノルアドレナリンが関与しており、交感神経を活発にして心拍数の上昇や震えを引き起こします。

もし、声が震えた時は、話すスピードを意識的に遅くしてみてください。そうすると呼吸が整い、震えを抑えることができるでしょう。

また、こちらの方法と併せて深呼吸を行うことも効果的です。深呼吸でリラックスできるため、声を安定させることができます。

②緊張して準備した内容を忘れた時の対処

プレゼン中に緊張から話す内容を忘れてしまうこともあるかと思います。このような事象に対処する上で、事前準備が大切です。

具体的な準備方法としては、プレゼン原稿のメモ欄などの場所に、話す予定の重要ポイントを記載しておくことです。その際、メモに情報を詰め込みすぎることはおすすめしません。

なぜなら、記載情報が多くなりすぎると、話す内容を忘れた時にそれを見ても情報を整理することに苦戦して、内容を思い出すことが難しくなるためです。

③緊張して息切れした時の対処

緊張や不安が高まると、呼吸が浅くなり息切れしてしまうことがあるでしょう。この息切れを防ぐためには、下記のような2つの対策がおすすめです。

1つ目が、腹式呼吸を意識して行うことです。背筋を伸ばし、鼻からゆっくり息を吸い込みながらお腹を膨らませ、口からゆっくり息を吐き出します。吐くときは吸った時間の倍ほどかけると良いでしょう。息を吐くことに重きを置くことがリラックスを促進し、呼吸を安定させる助けになります。

2つ目が、事前に大声を出しておくことです。プレゼンの実施前に力を込めて声を出すことで、呼吸器官が整い、プレゼン中の息切れを防ぐことができます。

適度な緊張は必要

冒頭でもお伝えしましたが、緊張感を持つことは必ずしも悪いことではありません。どんなに熟練のプレゼンターであっても、ある程度の緊張はするものです。ただ大切なことは、緊張感をうまくコントロールすることです。

私たちが緊張している時、体内ではアドレナリンという化学物質が放出されています。

アドレナリンは適度な量であれば、集中力や判断力を高めるといったプラスの効果があるといわれています。つまり、プレゼンテーション中に適度な緊張感を保つことができれば、緊張感が武器になります。

では仮に、まったく緊張感がなくリラックスした状態でプレゼンテーションをしたとしたら、どうなるでしょうか?

リラックスした状態では、プレゼンターも聞き手も集中力が散漫になることが予想されます。中には睡魔に襲われる人もいるかもしれません。

そうなってしまっては、「自分の主張や提案によって聞き手の行動を促す」というプレゼンテーションの目的を果たすことができませんよね。

適度な緊張感を保つことにより、聞き手の集中力を保ち心を揺さぶるプレゼンテーションをしましょう。