セミナー資料の作り方とは|無料テンプレートやキレイなスライドを作るコツを紹介

魅力的なセミナー資料は、参加者のニーズを理解し、明確な構成で作成することが大切です。

今回の記事では、伝わりやすいセミナー資料の作り方についてご紹介します。セミナー資料を作る際の基本原則や、実際に資料を作る際の効率的な手順についても詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

・【無料】セミナー資料のテンプレートをプレゼント!・セミナー資料を作る前に準備すべきこと・セミナー資料の作り方・セミナー資料を作る際に意識する6つのポイント・ストリームラインのセミナー資料制作事例・セミナー資料の作り方を押さえて魅力的なプレゼンを!

【無料】セミナー資料のテンプレートをプレゼント!

セミナー資料を作る際に使えるデザインテンプレートを無料でプレゼントします。8種類のテンプレートから、お好きなものをダウンロードしてご活用ください。

なお、弊社ストリームラインは、プレゼンテーションやセミナーで使われる資料の制作を承っています。「自社で資料制作する人的リソースを割けない」「クオリティが高い資料を用意したい!」という方は、弊社サービスの「バーチャルプランナー」にぜひご相談ください!

セミナー資料を作る前に準備すべきこと

セミナー資料を作る前に準備すべきポイントを3つ紹介します。

- セミナー後、参加者にどうなっていてほしいかを明確にする

- 参加者でも理解できる内容になっているか確認する

- 情報を収集し、整理する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. セミナー後、参加者にどうなっていてほしいかを明確にする

セミナーを成功させるためには、セミナー終了後、参加者にどのような行動をとってほしいのかを意識して資料を作ることが重要です。

そのためにはまず、参加者の属性(年齢・性別・職業・立場など)を可能な限りリサーチします。また、参加者のニーズを具体的に把握したうえで資料を作成していきます。

外部講師としてセミナーに招かれる場合は、主催者との事前打ち合わせを入念に行い、セミナーの目標やヴィジョンを共有しておくことが重要です。

2. 参加者でも理解できる内容になっているか確認する

セミナー資料では、専門用語を使いすぎていないか、参加者が理解できる平易な表現を用いているかを確認することが重要です。

セミナーには、テーマに関する予備知識が少ない参加者もいることが予想されます。予備知識が少ない参加者にとっては、講師が当たり前だと思っている内容も伝わらない場合があります。

可能な限り、専門用語や特定の業界でしか通用しない用語の使用は避け、一般的な言葉で言い換えるなど、参加者目線の意識を常に持つように心がけましょう。

3. 情報を収集し、整理する

セミナー資料を作る前に情報を集めて整理することは、資料作成における基本的なポイントです。情報を収集・整理する際は、以下のようなポイントを意識しましょう。

- セミナーのテーマに関連する最新の業界動向や統計データを収集する

- 信頼性の高い情報源から、具体的な事例や成功例、失敗例などを集める

- 収集した情報を、セミナーの目的や聴衆のニーズに合わせて取捨選択する

- 選んだ情報を論理的な流れに沿って整理し、ストーリー性のある構成を考える

たとえば、新製品発表セミナーの場合は、市場分析や競合製品との比較・顧客のニーズ調査などの情報を集める必要があります。情報を視覚的に表現することを考慮し、グラフや図表・イラストなどに変換することも意識しましょう。

セミナー資料の作り方

ここからは、セミナー資料を作る手順について説明していきます。

- タイトルを決める

- 全体の章構成を考える

- 章内の構成を考える

- リハーサルしてみる

- 本編のスライドを作成する

- まとめを作成する

- 自己紹介を冒頭に入れる

1ステップずつ見ていきましょう。

1.タイトルを決める

まずは、セミナー資料のタイトルを決めます。

参加を検討している人の多くは、タイトルを見て参加するかどうかを判断するため、魅力的なタイトルを付けることは重要なポイントです。聞き手や読み手の興味を惹くタイトルを付けるには「セミナーに参加するとどのようなメリットがあるのか」を端的に伝えることを意識しましょう。

セミナータイトルを付けるための工夫として、以下のような例が挙げられます。

| 工夫 | 具体例 |

|---|---|

| 短時間で価値ある情報が得られることを強調し、時間効率を訴求 | 30分で分かる!AIが変える顧客体験の未来図 |

| 即効性と具体的なメリットを提示 | 今すぐ始める!データドリブンマーケティングの成功法則 |

| 具体的な数字を用いて、ビジネス成果への直接的影響をアピール | 利益2倍!クラウドコンピューティングが生み出す新ビジネスモデル |

| 近い将来の具体的なビジョンを示し、準備の必要性を強調 | 2025年のオフィス革命:働き方改革を加速させるテクノロジー |

ただし、内容を逸脱したタイトルをつけてしまうと、参加者の期待を裏切ることになり、セミナー全体の満足度が下がるため注意しましょう。

2.全体の章構成を考える

次に、セミナー資料全体の章構成を考えます。いきなり細かく内容を詰めるのではなく、まずはセミナーの流れを意識して、大まかな全体像を決めていきます。

手書きやワードで目次レベルの見出しを箇条書きし、各章で伝えるテーマを整理しましょう。

ざっくりとした全体像が決まったら、セミナー参加者に伝わりやすい順序か、本当に必要な見出しかどうかを周りの人に見てもらうことも大切です。

3.章内の構成を考える

全体の章構成が決まったら、各章で伝える内容を検討していきます。

パワーポイントで作成する資料は、原則1スライドにつき1メッセージで作成します。1枚のスライドに複数のメッセージが入っていると、参加者の混乱を招く可能性があるからです。

そのため、章内で何を伝えるか決まったら、スライド単位に分解していきます。この段階でも手書きやワードなどを利用して、各スライドのメッセージを書き出していきましょう。

4.リハーサルしてみる

全体の構成と各章の構成が決まったら、一度リハーサルしてみることをおすすめします。この段階でリハーサルを挟むことによって、論理構成や時間配分を確認できます。リハーサルで問題に気付いたら、この段階で構成を修正しましょう。

リハーサルと修正を繰り返し問題が解消されたら、次はいよいよスライドを作り込む段階に移ります。

5.本編のスライドを作成する

リハーサルで話しの流れや構成を確認できたら、スライドを作り込んでいきます。

わかりやすい資料を作成するには、情報の適切な配分と視覚的要素を活用することが大切です。結論→科理由→具体例→結論の流れでストーリーを展開するPREP法を意識して構成を組むと、メッセージが明確で一貫性のある資料に仕上がるでしょう。

6.まとめを作成する

セミナー資料の最後には、「まとめスライド」を入れます。

具体的には、セミナー内容の振り返りや、参加者に覚えて帰ってもらいたいこと(take-home massage)を記載します。このような「まとめスライド」を映しながらセミナーを終了することで、参加者の記憶に残りやすくなり、その後の質疑応答もスムーズに進められるでしょう。

パワーポイントを使ったまとめスライドの作り方については、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

7.自己紹介を冒頭に入れる

本編とまとめスライドを作成したら、講師の経歴を加えましょう。経歴をまとめたスライドを序盤に盛り込むことで、説得力が増します。

たとえば、以下のようなイメージです。

経歴紹介は、自分が講演者としてふさわしいことを示すのが目的です。長くすると自慢話のように聞こえ、参加者の興味を削ぐ恐れがあるため、だらだらと盛り込むのではなく端的にまとめましょう。

セミナー資料を作る際に意識する6つのポイント

ここでは、セミナー講師の立場の人が、参加者に伝わりやすいセミナー資料を作るために意識しておきたいポイントをご紹介します。

- 読みやすいフォントを選ぶ

- 配色は3色を目安に抑える

- レイアウトの基本ルールを守る

- アニメーションはほどほどに抑える

- 文章はできる限り短くする

- 新聞などの引用は著作権上問題ない

なお、資料の構成やデザインのコツについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

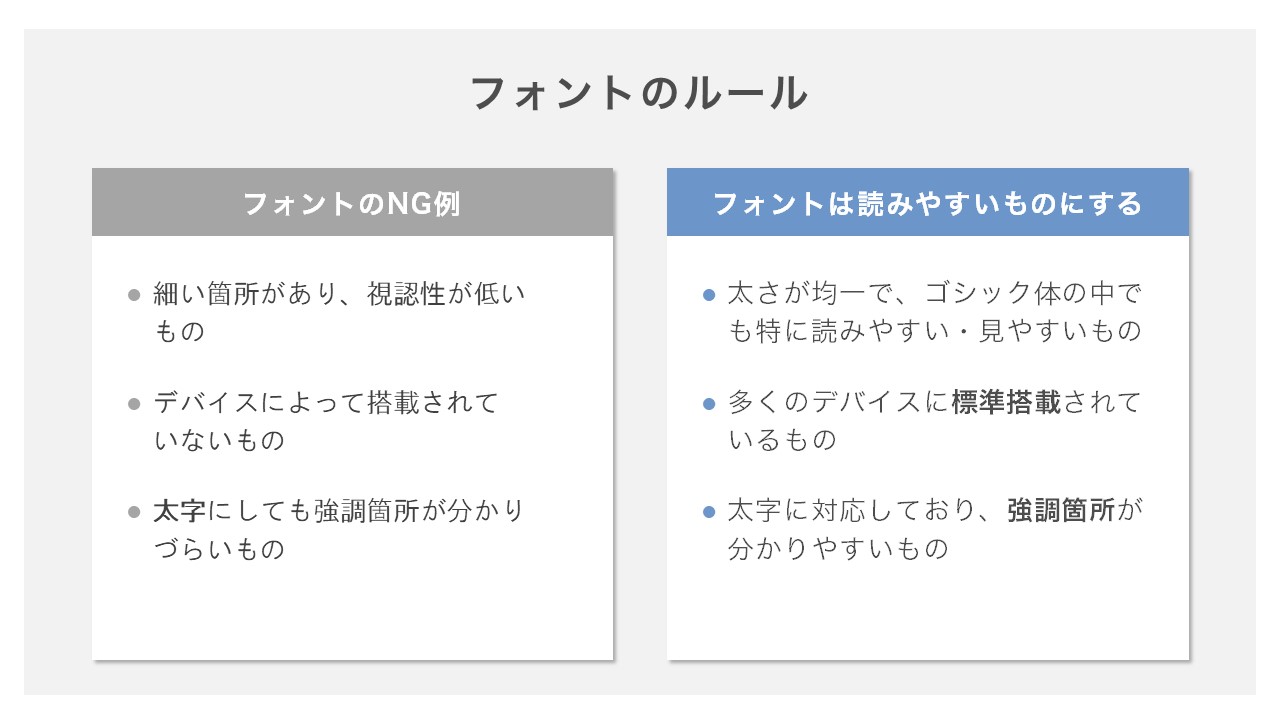

1. 読みやすいフォントを選ぶ

読みやすいフォントを使用しているかどうかで、資料の内容の伝わりやすさや見栄えは大きく変わります。視認性・判読性・可読性の観点から、読みやすいフォントを選定しましょう。

おすすめのフォントは、全体的に読みやすく強調箇所がわかりやすいメイリオです。Windows VISTA以降に標準搭載されているので、セミナー当日に自分のPCではなく会場備え付けのPCを使用する場合でもフォントが崩れる心配がありません。

また、フォントの種類だけでなく、サイズにも気を配りましょう。とくに、プロジェクターで投影する場合は、うしろの席の人でも文字を読み取れるかリハーサルして確認することも大切です。

フォントの選び方については、以下の記事も参考にしてみてください。

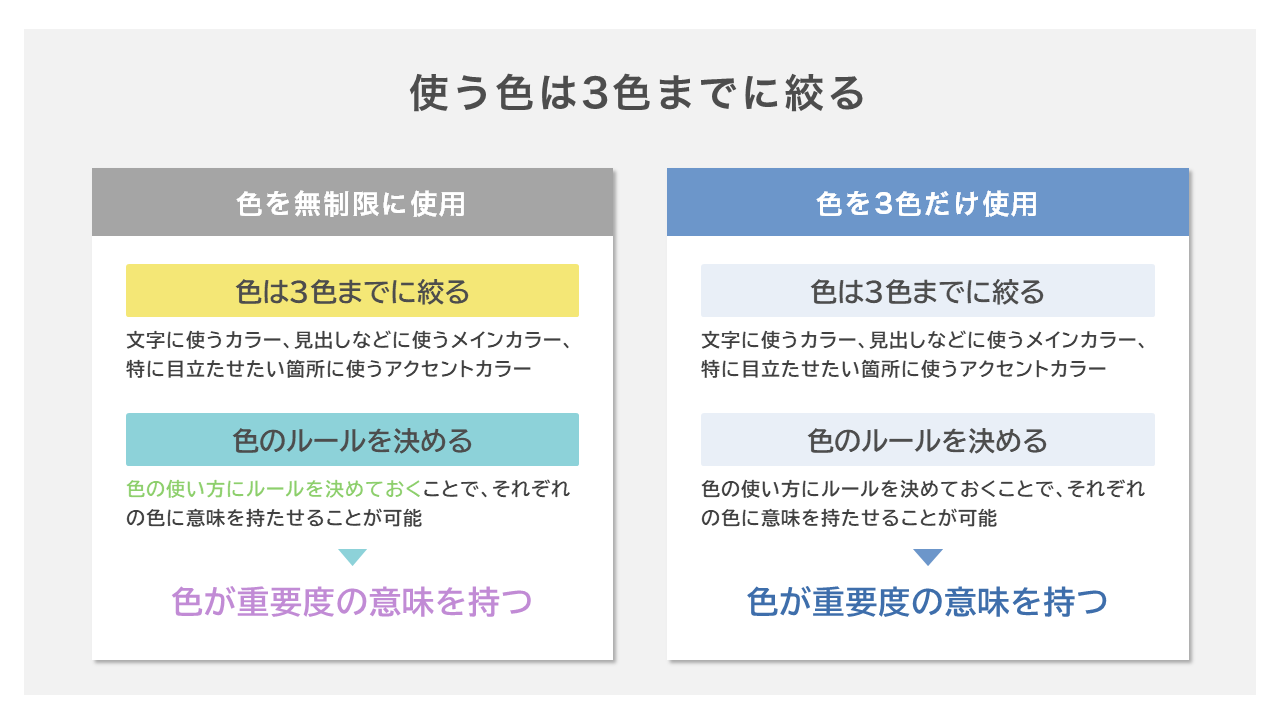

2. 配色は3色を目安に抑える

セミナー資料で使う色は、3色を目安に抑えましょう。使用する色が多すぎると、注目すべきところがどこなのかがわかりにくくなってしまうためです。

背景を白とし、文字の色は黒または濃いグレーにしましょう。それ以外では、テーマで使う色(メインカラー)と特に強調したい箇所で使う色(アクセントカラー)の2色だけに絞って使用すると、重要な情報が参加者に伝わりやすくなります。

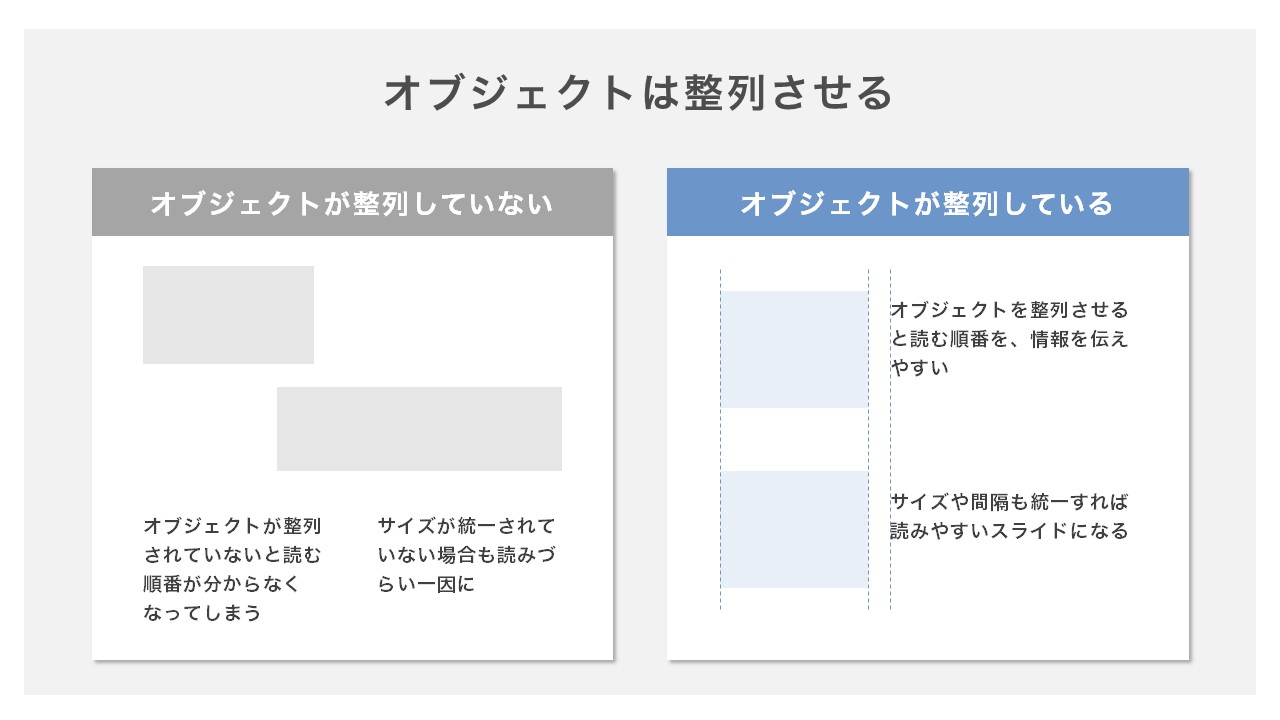

3. レイアウトの基本ルールを守る

伝わりやすいセミナー資料のレイアウトには、以下に挙げる3つの基本原則があります。

第一に、文字列や図表など、オブジェクトの位置は厳密に整列しましょう。オブジェクトの位置が揃っていないと、雑然とした印象を与えてしまいます。

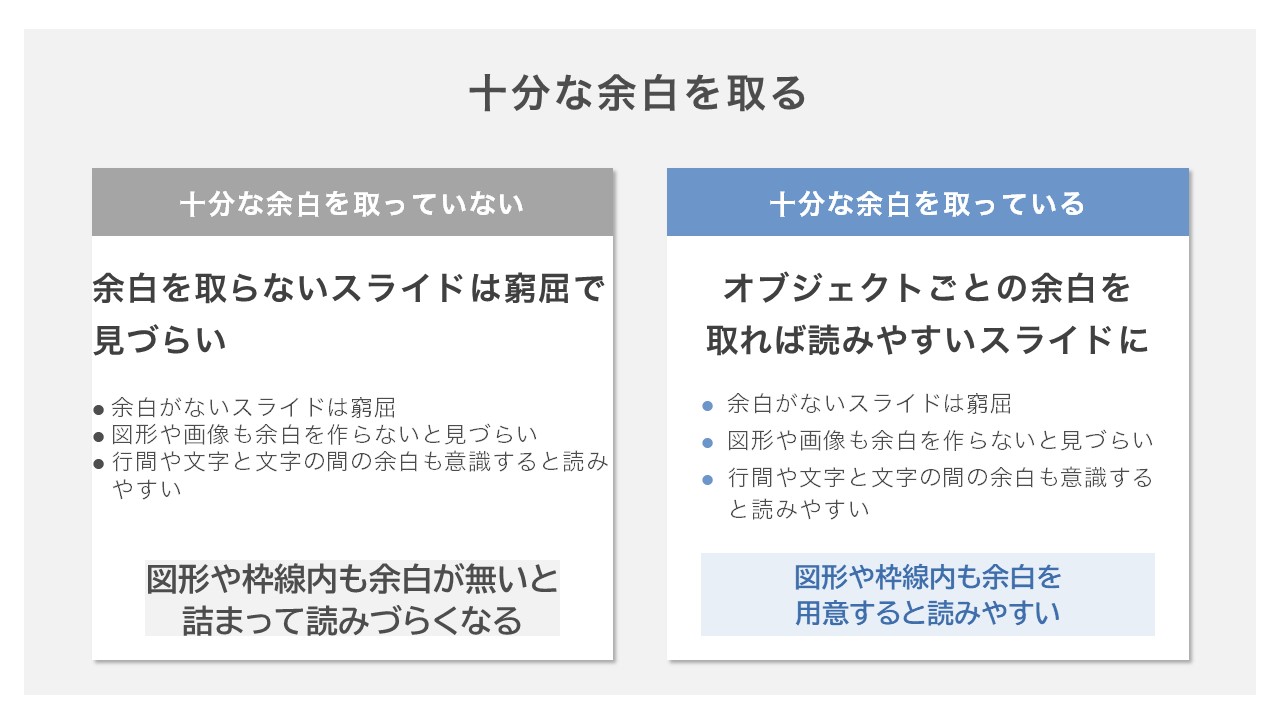

第二に、文字や図表を詰め込みすぎずに、余白を十分にとることを意識しましょう。余白が少ないと、窮屈な印象を与えて、読みづらい資料になってしまいます。

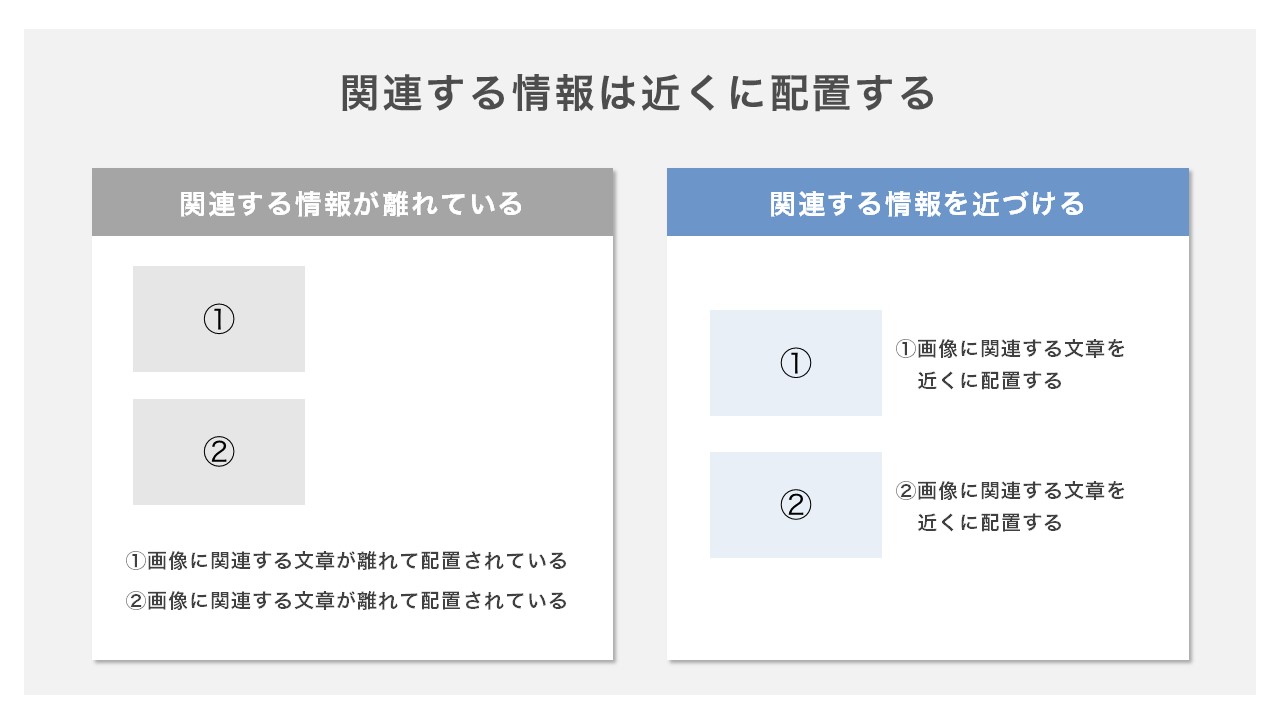

第三に、関連性のあるオブジェクト同士は接近させるようにしましょう。オブジェクト同士の関係性を距離で表すことで、直感的に理解しやすくなります。

以上3つの基本原則を意識することで、参加者目線の伝わりやすい資料になるでしょう。

4. アニメーションはほどほどに抑える

過度なアニメーションは、聴衆の注意を散漫にさせ、内容の理解を妨げる原因です。

たとえば、グラフの各バーが跳ねながら表示されたり、文字が回転しながら現れたりするのは不適切な装飾の典型例と言えます。

複雑な動きは避け、フェードインやスライドインなどのシンプルな動きを選択しましょう。

5. 文章はできる限り短くする

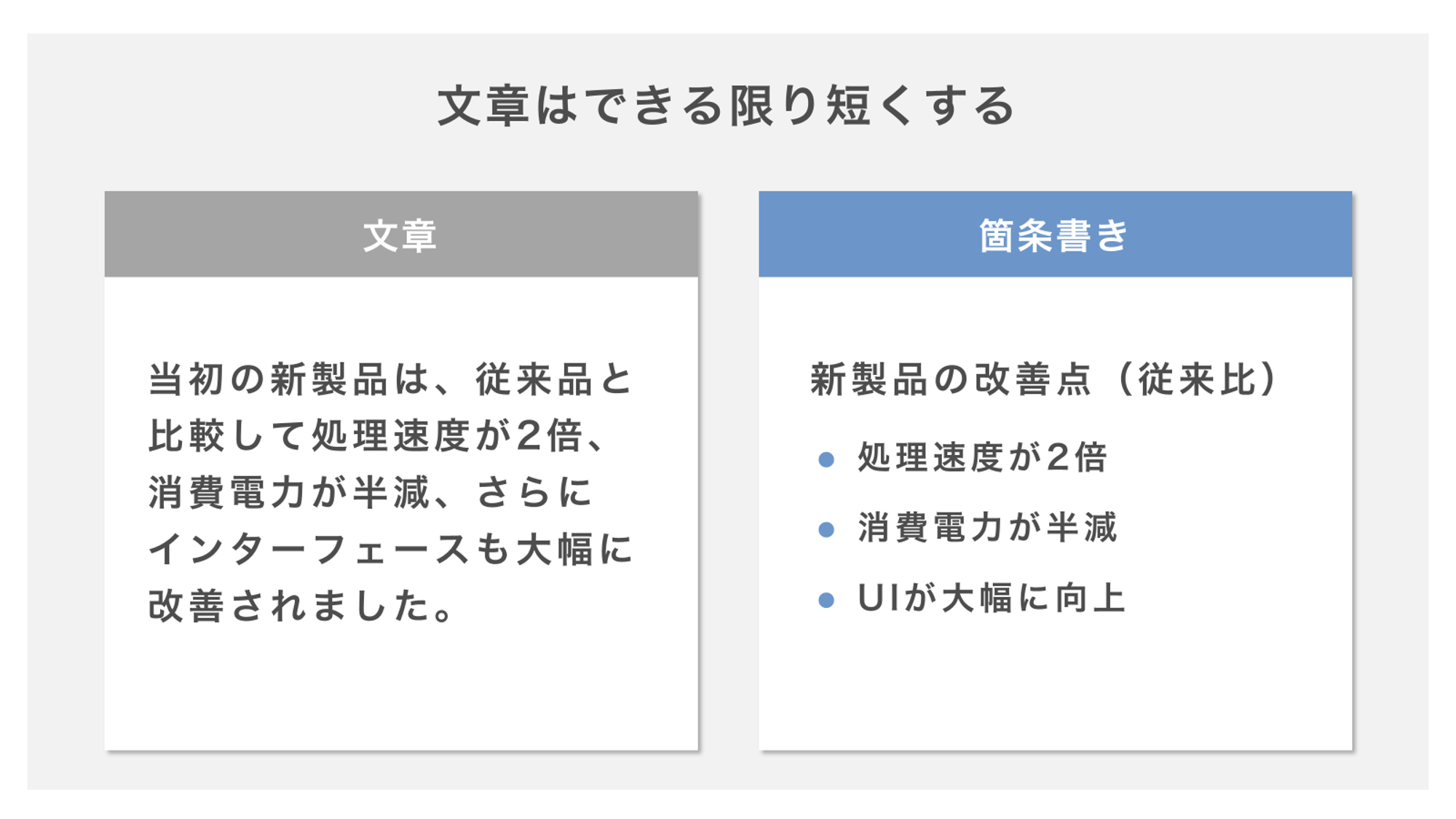

1枚のスライドに表示する文章は、3行程度、1行20文字以内を目安にするのがおすすめです。長文は箇条書きや図表に置き換えると、直感的に理解しやすくなります。

キーワードや重要なフレーズのみを記載し、詳細は口頭で補足するのもポイントです。一文一意を心がけ、複数の内容を一つの文章に詰め込まないことを意識しましょう。

加えて、専門用語や難解な表現は、より簡潔でわかりやすい言葉に置き換えるのも大切です。具体的には、以下のような書き換えが挙げられるでしょう。

「ユーザビリティを向上させたインターフェース」

↓

「使いやすい画面設計」

このようなポイントを意識すれば、聴衆の理解を促進し、メッセージを効果的に伝えるセミナー資料を作成できます。

6. 新聞などの引用は著作権上問題ない

結論から言うと、セミナー資料に引用元を明示したうえで、セミナーのメインコンテンツとしてではなく自説の補強として利用する場合に限り、著作権者の許諾は不要です。

引用元を明示するためには、資料上で自説と他説を明確に分け、他説には出典が分かるように、「著者名」「出版年」「資料名(記事のタイトルなど)」「新聞名や出版社名」を、スライドの中に明示しましょう。

出典が多い場合には、本編のスライドでは著者の苗字と出版年などの略称(例: 〇〇(2020)など)を記載しておき、資料の末尾に「引用文献一覧」として引用元の詳細を記載すると良いでしょう。

ストリームラインのセミナー資料制作事例

ここでは、弊社ストリームラインの、資料制作事例を紹介します。

株式会社スクロール360様は「多岐にわたる事業をひとつの資料に簡潔にまとめたい」という課題を抱えていたところ、弊社に資料作成をご依頼いただきました。

資料を作製するにあたり、単なるデザイン改善ではなく構成から見直すことを提案し、複雑だった図解の情報を整理しつつ一目で理解できるよう、まとめなおしました。

今回のご依頼について、ご担当者様から以下のような感想を頂いています。

| 情報量が多くてごちゃごちゃしてしまい、色々と改善を試みたもののお手上げ状態。そんな図解を、情報量を削りつつもひと目でわかるように仕上げてくれて、「やっぱり構成からお願いしてよかった」と実感しました。 |

完成した資料は、クライアントへの説明や新入社員教育など、さまざまな場面で活用頂いています。

今回のご依頼における業務範囲は、企画構成からデザインまでを網羅し、制作期間は約1カ月半でした。資料制作をプロに依頼すれば、短期間で高品質な成果物を得られます。

「自社で資料制作する人的リソースを割けない」「クオリティが高い資料を用意したい!」という方は、資料制作代行サービスの「バーチャルプランナー」にぜひご相談ください!

セミナー資料の作り方を押さえて魅力的なプレゼンを!

魅力的なセミナー資料を作るには、参加者のニーズと目標を明確にすることが重要です。とくに意識すべきポイントは、以下のとおりです。

- 魅力的なタイトルで興味を引き、論理的な章構成を組み立てる

- 1スライド1メッセージの原則を守る

- 読みやすいフォントと適切な配色を選び、余白を活用してレイアウトを整える

- アニメーションは控えめに使い、短い文章で簡潔に伝えることを心がける

しかし、時間や人材の制約がある場合、自社で質の高い資料を制作するのは難しいでしょう。そこで、プロの資料作成サービスを利用するのも選択肢のひとつです。

企画から構成、デザインまで一貫して依頼できる資料制作代行サービスを活用すれば、短期間で質の高い資料を作成できます。資料作成でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。