わかりやすい研修資料の作り方を紹介 |目的設定から構成・デザインのコツまで徹底解説

この記事では、わかりやすい研修資料の作り方をご紹介します。

研修資料作成前の準備3ステップから作る時に参考にしたい10のコツ、作成後のレビュー方法まで幅広く扱います。ご紹介する作成のコツや手順を基に、わかりやすい研修資料を作成しましょう。

目次

・わかりやすい研修資料を作るメリットとは

・研修資料作成前の準備3ステップ

STEP1:目的とテーマの設定

STEP2: 全体の構成を作成する

STEP3: メインメッセージを補足する情報を集める

・わかりやすい研修資料を作るための10のコツ

①フォントは統一する

②色を使用しすぎない

③使用するカラーのルールを定める

④余白をとる

⑤オブジェクトの位置は揃える

⑥関連する情報は近くに配置する

⑦メモのスペースを残しておく

⑧1ページに含める要素は絞る

⑨各ページでレイアウトを揃えておく

⑩数値情報はビジュアルで示す

・研修資料作成後のレビューの方法

間違いがないかセルフチェックする

ダブルチェックする

・タイプ例別研修資料作成のポイント

新入社員研修資料

コンプライアンス研修資料

わかりやすい研修資料を作るメリットとは

わかりやすい研修資料を作成することには、多くのメリットがあります。

第一に、要点がしっかりとまとめられていて視覚的にも工夫された資料は、受講者の理解度を格段に高めます。情報が明確に整理されていれば、複雑な内容でも簡潔に伝えることが可能です。

第二に、研修後も資料を活用できるため、受講者の知識定着を促進できます。

研修中に配布された資料は、受講者が後から振り返る際の重要な手がかりとなります。わかりやすく構成された資料であれば、学んだことを思い出しやすくなり、知識が長期記憶に残りやすくなります。

第三に、事前に資料を配布しておけば、受講者が研修内容を予習できるため、本番の理解がスムーズになります。

このように、わかりやすい研修資料を作成するということは、受講者の理解促進、知識定着、そして情報共有の円滑化など、様々なメリットをもたらします。

研修資料作成前の準備3ステップ

研修資料を作成する前に、行うべき準備について紹介します。

STEP1:目的とテーマの設定

まずは研修の目的とテーマを具体的に言語化します。

受講者が研修を終えた後にどのような状態になっていてほしいか、というゴールイメージの設定です。具体的には、受講者がどのような内容を期待していて、研修参加後にどのような行動を取れればいいのか、などを明確にすると良いでしょう。

また、研修受講者の知識レベルに合わせることも重要です。

「新入社員」、「中堅社員」、「特定部署の専門職」など、受講者の知識レベルに応じて内容を取捨選択してください。

社外向けに研修を行う場合は、主催者に研修の目的や受講者の情報を丁寧にヒアリングしたうえで、内容を検討すると良いでしょう。

STEP2: 全体の構成を作成する

研修資料を作る際はいきなりスライドを作成するのではなく、まずは資料の構成を検討してください。

スライドの作成から始めると、情報の抜け漏れが発生したり、論理が破綻したりすることがあります。デザインを作り込んでからこれらのミスに気がつくと、修正にかかる時間が多くなるため、必ず構成を固めてからスライド作成に着手するようにしてください。

研修で取り上げるトピックやキーワードを箇条書きでメモし、項目の精査や順番の整理をしてください。この段階では詳細情報の肉付けを行う必要はなく、メインメッセージ程度の粒度で問題ありません。

スライド作成に着手してから構成が変更になることを避けるために、可能ならばメインメッセージの構成が出来上がった時点で第三者(例:研修を主催する担当者など)にチェックしてもらいましょう。

STEP3: メインメッセージを補足する情報を集める

次に、メインメッセージを補足する情報収集を行います。

メインメッセージを支えるための、根拠や事例などの裏付けと捉えてください。

自分の持っている情報だけで足りなければ、インターネットや書籍などで適宜情報収集するようにしてください。メインメッセージがしっかり補強されていれば、受講者の納得感につながります。

わかりやすい研修資料を作るための10のコツ

受講者の理解を促すためには、デザインも重要です。

ここでは、パワーポイントを用いた研修資料のデザインのコツを紹介します。

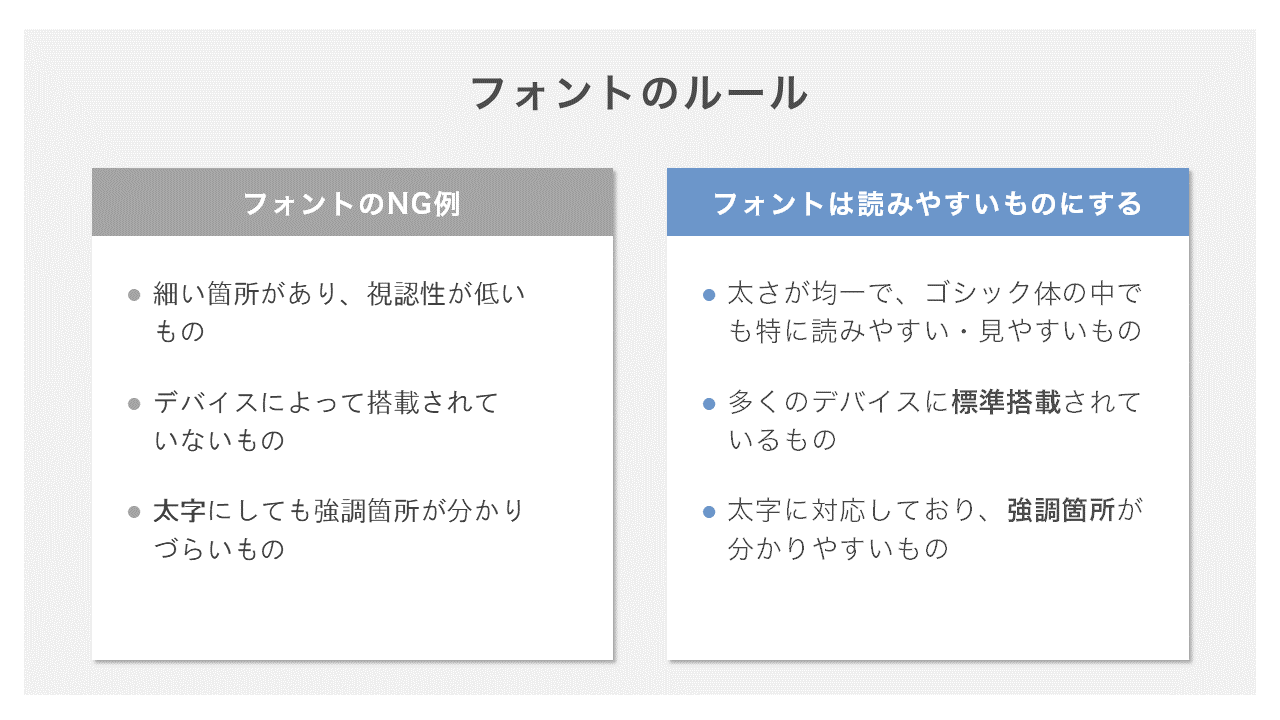

①フォントは統一する

テキストを読みやすくするには、資料を通じてフォントを統一するようにしてください。

明朝体は読みづらいため、スライドではゴシック体を使用するのが無難です。中でも、研修資料は遠くからでも読みやすいメイリオやBIZ UDPゴシックがおすすめです。

また、スライドには「タイトル」「見出し」「本文」「注釈」などの情報がありますが、それぞれのフォントサイズを統一すると見栄えがよくなります。

スクリーンの大きさや受講者との距離によって、適切なサイズを選びましょう。

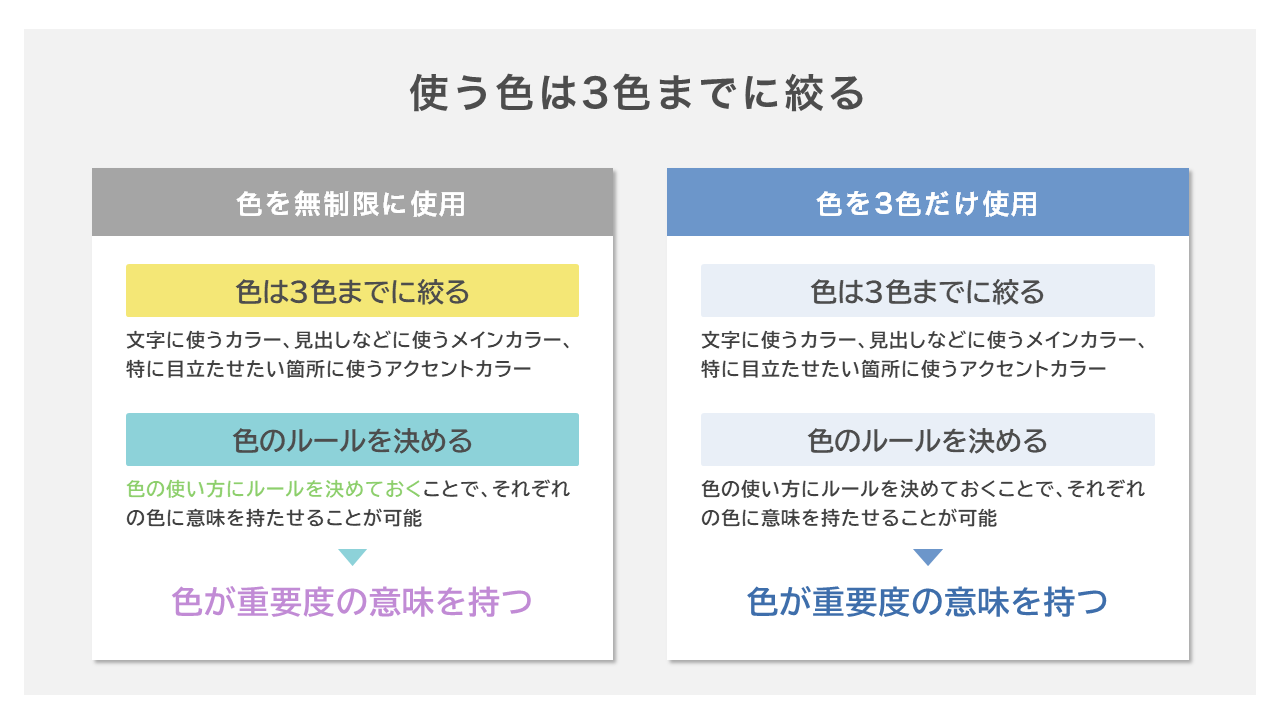

②色を使用しすぎない

スライドで色を多用すると、乱雑な印象になるうえに情報の重要度が伝わりにくくなるため、避けてください。

資料を配布する場合は、背景は白、文字色は読みやすい黒もしくは濃いグレーにしましょう。それ以外には資料全体のテーマカラーとなるメインカラーと、特に強調する箇所に使うアクセントカラーのみを使用してください。

メインカラーは、自社や研修先の企業のコーポレートカラーを使用することが多いです。その場合、アクセントカラーはメインカラーの補色を選ぶとメリハリがついて見やすくなります。

③使用するカラーのルールを定める

作成する研修資料次第な点もありますが、基本的に作成資料のスライドで使用する色は、「背景色」「文字色」「メインカラー」「アクセントカラー」に分類できます。各色の使い方は、下記記載のポイントを参考にしてみてください。

背景色

無難な選択肢は「白」です。メインカラーとのコントラストを意識しましょう。

文字色

一般的には「黒」は好ましいですが、白背景の場合は「濃いグレー」もおすすめです。

メインカラー

資料全体の基調となる色です。

発表者の所属組織のカラーやシンボルカラーを参考にするとよいでしょう。

注意点として、原色を選択することはできるだけ避けるようにしてください。

アクセントカラー

メインカラーを補完する役割の色です。

メインカラーと同系統の別の色か、補色関係の色を選びます。

使用量はメインカラーよりも少なくなるようにしましょう。

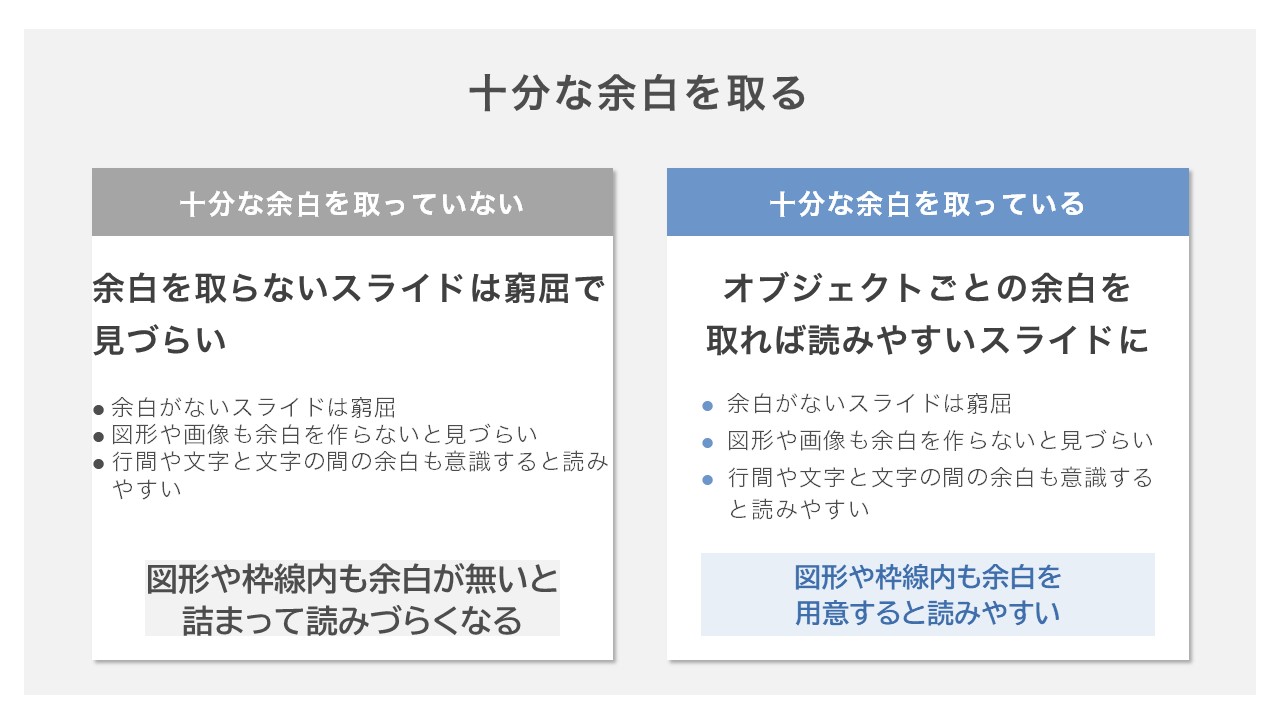

④余白をとる

見やすさや伝わりやすさを考慮し、余白を十分にとるようにしてください。

テキストや画像、図表などのオブジェクトを隙間なく敷き詰めると、窮屈な印象を与え見づらいスライドになってしまいます。

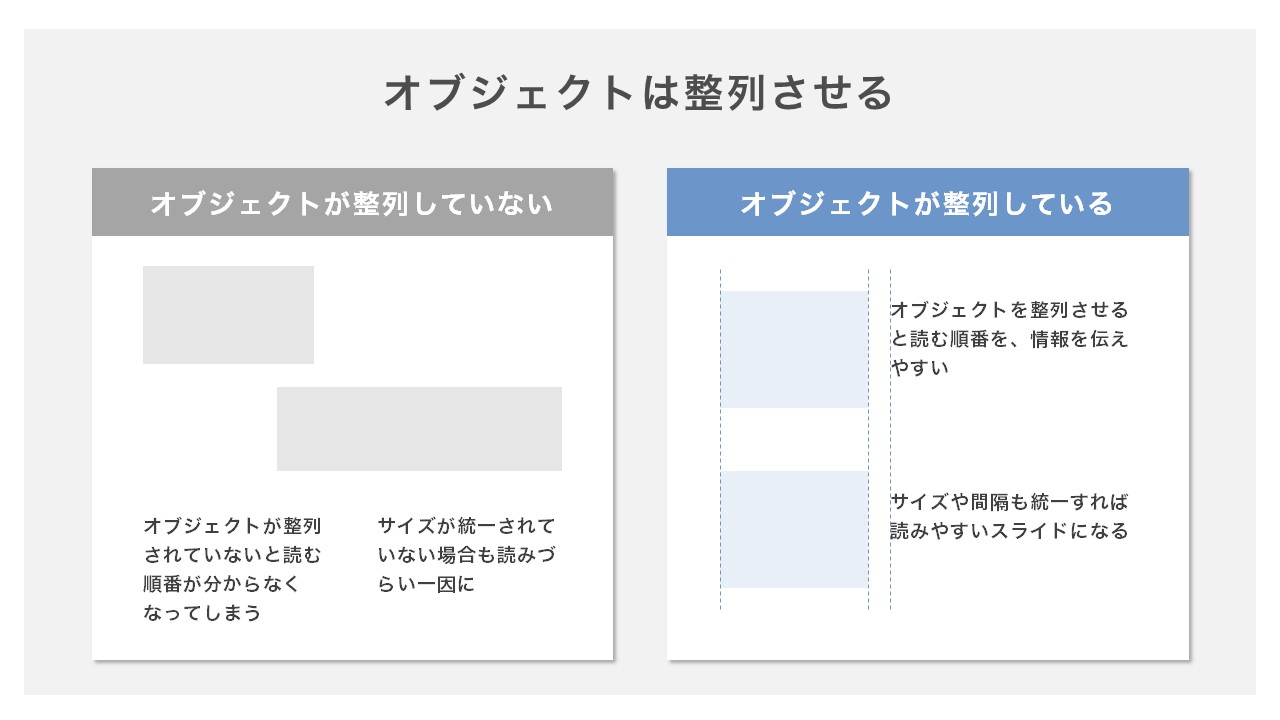

⑤オブジェクトの位置は揃える

スライドの中にあるオブジェクトの位置は厳密に揃えて配置します。

オブジェクトが複数のスライドをまたぐ場合も、位置は必ず揃えるようにしてください。スライドによって位置がずれていたり配置のルールが異なっていたりすると、読みやすさが低下します。また、手抜きの印象も与えてしまいます。

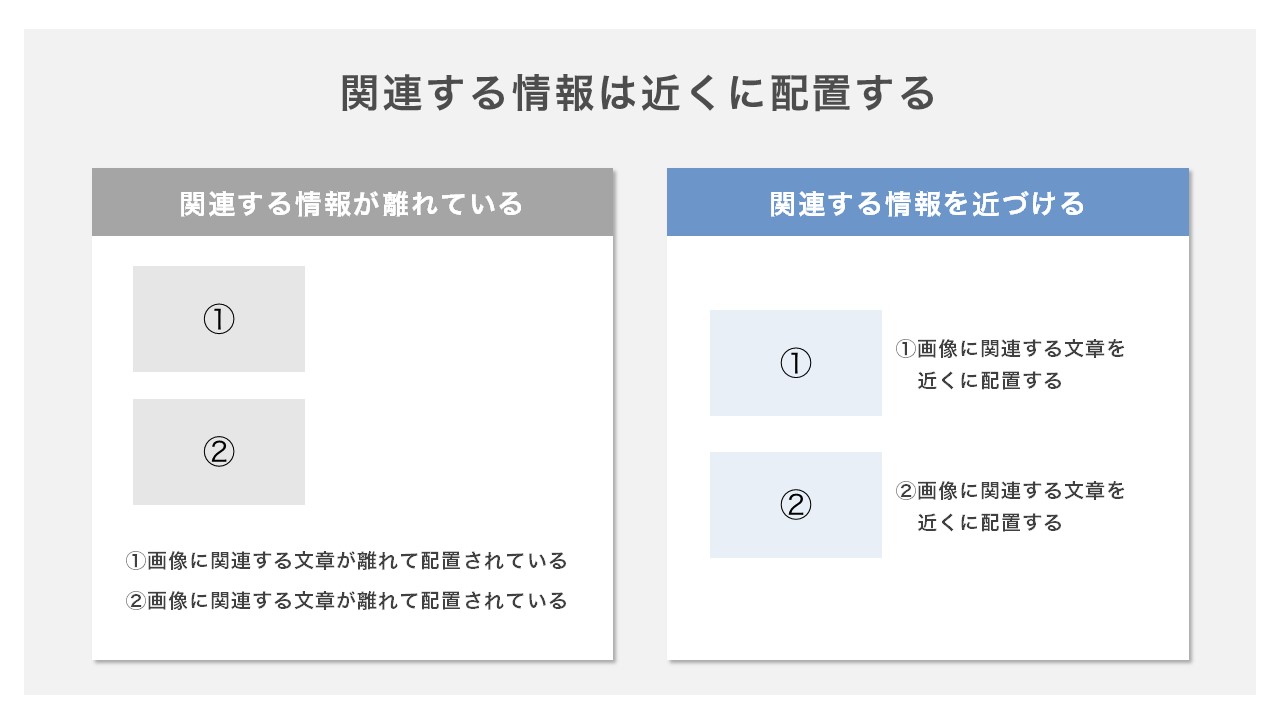

⑥関連する情報は近くに配置する

スライド内の関連するオブジェクト同士は、近くに配置しましょう。たとえば、図表とその説明文は接近して配置させることで、対応関係が明確になります。

距離に気を配ることで、受講者は直感的に情報の関連性を理解しやすくなります。

⑦メモのスペースを残しておく

配布資料には、受講者がメモを取るスペースを設けると良いでしょう。

能動的にメモを取る中で、主体的に研修に参加する意識が芽生えるため、内容の定着が期待できます。

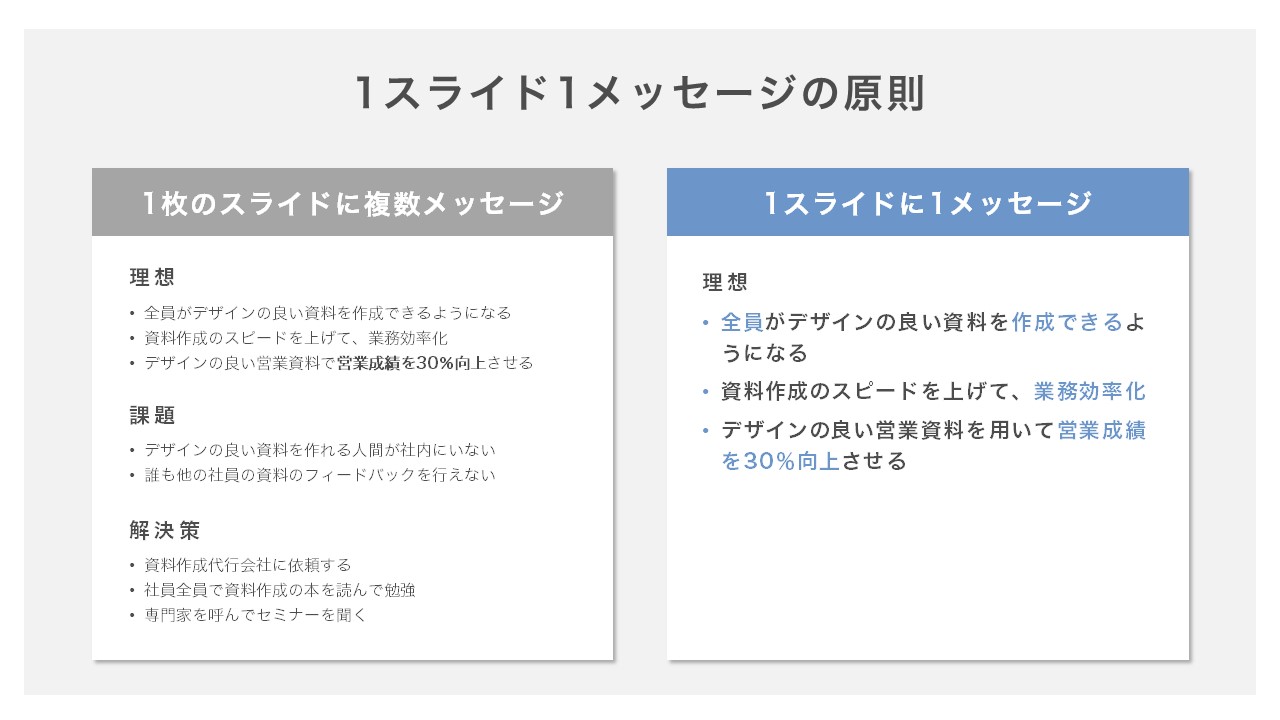

⑧1ページに含める要素は絞る

研修資料の作成では、1ページに含める情報量は絞り込む必要があります。なぜなら、資料における情報が多すぎると、受講者が重要なポイントを見落としてしまう可能性があるためです。

ただし、情報不足となってしまうと、受講者の理解が表層的なレベルで留まってしまいます。情報の絞り込み方に迷った場合は、「1ページ(1スライド)1メッセージ」を基準に考えてみてください。

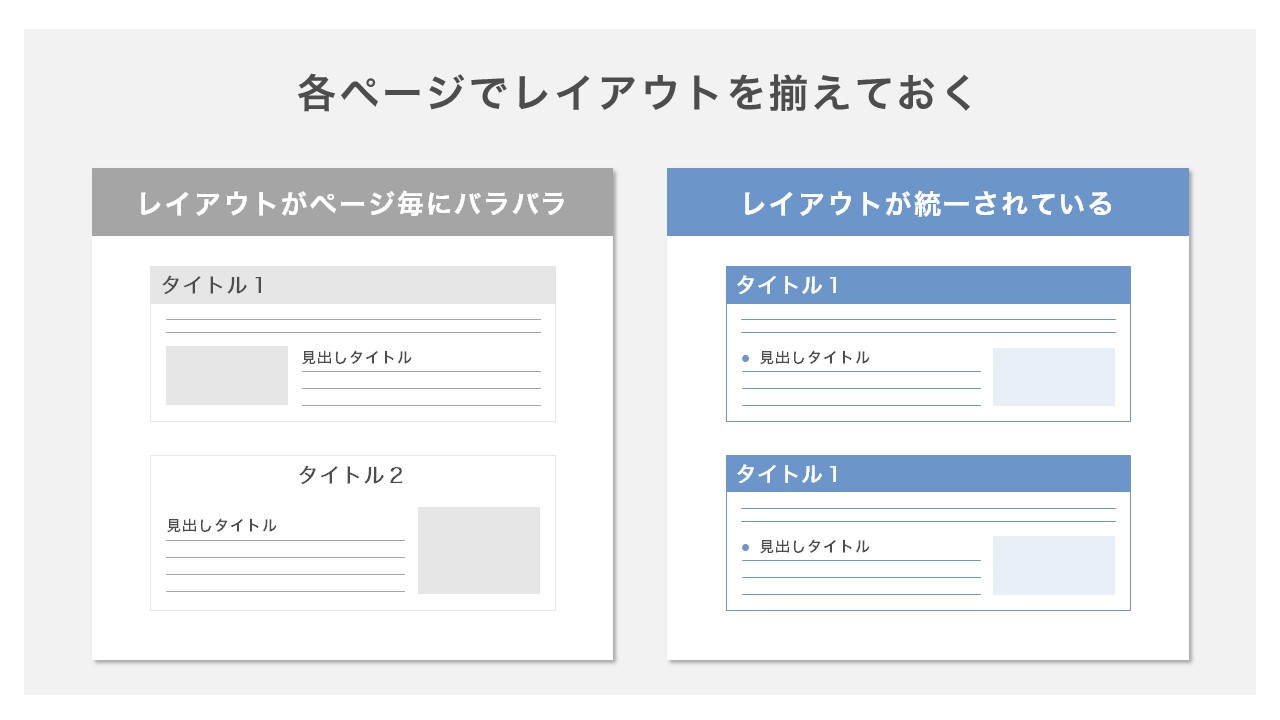

⑨各ページでレイアウトを揃えておく

研修資料は、多くの情報を効果的に伝達することが求められます。そのため、資料のレイアウトを統一しておくことが大切です。なぜなら、レイアウトを揃えることで、以下のようなメリットを得られるためです。

- 受講者が資料の構造を直感的に理解しやすくなる

- 1ページから次のページへ移る際も、同じ位置に情報が表示されるので注目が持続する

- 重要な情報を常に一定の場所に置くことで、強調して伝えやすくなる

つまり、レイアウトを統一をすることで、受講者が資料の流れを無理なく追えるようになり、要点を確実に押さえられるようになります。

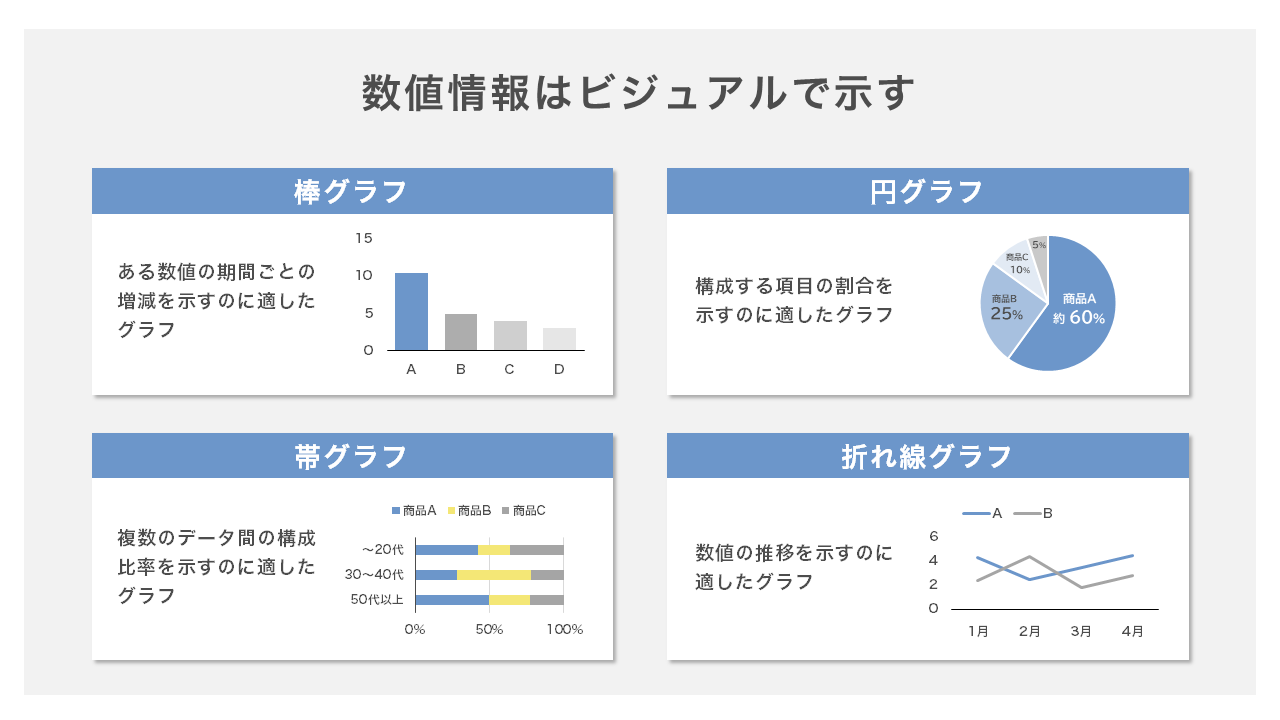

⑩数値情報はビジュアルで示す

数値データはグラフを用いてビジュアル化することで、受講者の直感的な理解を大きく促進できます。ビジュアル化する際に使用する各グラフの特徴は下記に記載しておりますので、グラフ作成時の参考にしてください。

棒グラフ

ある数値の期間ごとの増減を示すのに適しています。

ex: 部門別の売上や各教科の平均点など、連続性のないデータ

円グラフ

構成する項目の割合を示すのに適しています。

ex: 市場のシェア、アンケートの回答結果

帯グラフ

複数のデータ間の構成比率を示すのに適しています。

ex: 複数の商品の購入比率を各年代ごとに分けたデータ

折れ線グラフ

数値の推移を示すのに適しています。

ex: 事業の売上、人口数、特定の商品における利用者数

このように各グラフの特性を生かし、目的に合わせて最適なグラフを選ぶことで、データをわかりやすくビジュアル化できます。

研修資料作成後のレビューの方法

研修資料が一通り完成した後は、さらに完成度を上げるために細部の推敲を行います。

間違いがないかセルフチェックする

完成後の資料に、誤字脱字や表記間違いがないかをチェックしてください。

チェック方法としては、下記などが挙げられます。

・プリントアウトしてチェック

・音読してチェック

・時間を空けてチェック

複数のチェック方法を組み合わせると、よりミスを回避できるでしょう。

チェックは必ず、必要部数の印刷前に行ってください。全て印刷してから、ミスに気がついても遅いです。

ダブルチェックする

自分以外の第三者の力を借りるダブルチェックも効果的です。

より確実にミスが防げるだけではなく、第三者の客観的な視点が入ることで、より伝わりやすい表現へブラッシュアップすることにもつながります。

タイプ例別研修資料作成のポイント

研修資料は、受講者の知識レベルや立場に合わせて作成する必要があります。代表的な2つの社内研修資料についてポイントを説明します。

新入社員研修資料

新入社員研修の資料は、情報を詰め込み過ぎず、最低限のポイントに留めるようにしてください。予備知識のあまりない新入社員に対して情報を詰め込み過ぎてしまうと、消化不良を起こす可能性があります。

また、一方的に講師の話を聞いているだけでは、新入社員の集中力が途絶えたり飽きてしまったりしがちです。

適宜メモを取らせたり、議論をする時間を設けたりして、能動的に新入社員が参加できる工夫を心がけましょう。

コンプライアンス研修資料

コンプライアンス研修では、法令や社内ルールの理解に加えて、社員がコンプライアンスを遵守した行動を取るように意識づける目的があります。

しかし、法令や社内ルールの説明は、抽象度が高いと受講者が理解しづらく当事者意識を持ちづらくなることがあります。

そのため、コンプライアンス研修では、最初に具体的なビジネスシーン(自社事例が望ましい)の事例を紹介すると、受講者の当事者意識が高まります。

事例の後に根拠となる法令を解説し、最後にまとめとして一般化する流れにすると受講者が理解しやすいでしょう。