効果的な営業資料の作り方!基本5項目とデザインの6ポイントを徹底解説

商品やサービスの魅力を伝える営業資料。既存の資料を使い回していませんか?ゼロベースで作成する場合も基本構成やデザインのコツをおさえていれば、他社に差が付く訴求力ある営業資料を作ることができます。受注獲得に向けて資料をブラッシュアップしたい、新規サービスの営業資料作成を作成したいとお考えの方は、ぜひご一読ください。

目次

・営業資料が重要な3つの理由

①社内検討時に何度も見返される

②属人化を解消し、営業を効率的にしてくれる

③特にオンライン営業では資料に集中しやすい

・営業資料作成前の準備

①誰が使用するかをイメージしておく

②AIDMAモデルで利用シーンを考える

③読み手が誰か意識しておく

④使用されるシチュエーションを想定する

⑤提案前と提案後の顧客の心理状態をイメージする

・まずは営業資料の構成に必要な基本5項目

①サービスを一言で紹介

②機能説明

③事例を挙げて信頼してもらう

④ネクストアクションを明示しておく

⑤読み手の不安や疑問を解消する

・伝わりやすい営業資料のデザイン6つのポイント

①見ただけでも伝わるデザインにする

②1スライド1メッセージの原則

③フォントは読みやすいものを選ぶ

④使う色はなるべく3色までに絞る

⑤視線の流れを意識したレイアウトにする

⑥表紙はシンプルだが目を引くものを

・営業資料を作成する時に確認したい4つのポイント

①メリットを明確に記載する

②リスクとなる点を抑える

③デジタルデータの資料はサイズに注意する

④ストーリを意識して作成する

・営業資料作成のコツを失敗事例から学ぶ

失敗事例1 理念・ビジョンが表紙のすぐ後にある

失敗事例2 会社案内にサービス案内も掲載する

失敗事例3 内容をわかりやすさではなく、伝えたい順番で作成する

失敗事例4 資料のページ数が膨大にある

・基本要素とコツを抑えて効果的な営業資料を作ろう

営業資料が重要な3つの理由

営業で成果が出るかどうかには、営業資料の出来栄えが大きく関わってきます。

営業活動において、営業資料が重要である理由を解説します。

①社内検討時に何度も見返される

実際の営業では即契約にならなかったり、直接決裁者に会えなかったりすることが珍しくありません。

即契約にならなければ社内検討が行われますが、その際に担当者が再度確認するのは営業資料になりますし、決裁者への説明も営業資料を基に行います。

いわば、アポイント時以外は営業マンの代わりに、営業資料が顧客に営業をしてくれるということです。

そのため、営業資料の出来栄えが成約にするかどうかに大きく関わってきます。

②属人化を解消し、営業を効率的にしてくれる

営業という仕事は、その性質上、属人化する傾向があります。

コミュニケーション能力を筆頭として、営業のスキルはとても一朝一夕では身に付きません。再現性が低いものも多く、共有が難しいです。

一方で、一度作成した営業資料は社内で共有できるので、全体でクオリティを担保できます。

営業資料を誰が見ても理解できる状態にしておけば、極論営業マンのスキルに頼らずとも営業が可能です。

良い営業資料を作成することで、会社全体の営業力の底上げに繋がります。

③特にオンライン営業では資料に集中しやすい

コロナ禍の外出や移動の自粛・制限の影響を受け、オンラインで営業を行う機会も増えています。

オンライン営業の場合、提案する側の画面を共有して営業資料を表示します。

提案を受ける側の画面全体にも資料が表示されるため、資料に集中しやすくなります。

対面で話している状況よりもオンライン営業では、資料の出来栄えがより一層重要になります。

営業資料作成前の準備

営業資料を作る前に、「誰が」、「何のために」、「どこで」、「どれくらいの営業時間があるのか」を検討しておく必要があります。

①誰が使用するかをイメージしておく

②AIDMAモデルで利用シーンを考える

③読み手が誰か意識しておく

④使用されるシチュエーションを想定する

⑤提案前と提案後の顧客の心理状態をイメージする

①誰が使用するかをイメージしておく

自社の営業マンが使用することはもちろん、先方の担当者が決裁者に説明する際に使用するケースも珍しくありません。だからこそ、自社以外の人間が見ても十二分に理解できるような構成・内容になっている必要があります。

また、使用者のプレゼンスキルが高くないなら、資料も話す内容をイメージしやすいものにするなど、社内メンバーの場合であっても使用者によって資料の作り方は変わってきます。

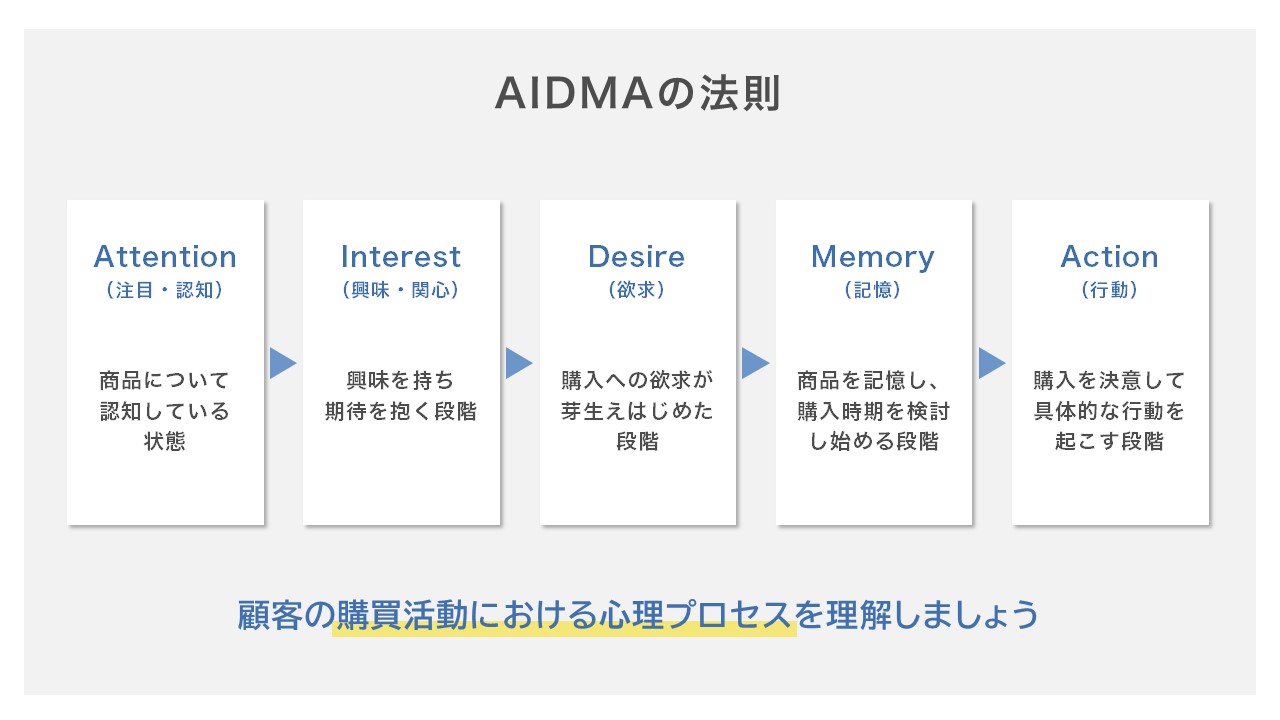

②AIDMAモデルで利用シーンを考える

顧客の興味関心がどのフェーズにあるかによって、資料の内容も変わってきます。顧客の興味関心を理解する上で使用されるフレームワークが、AIDMAというモデルです。

AIDMAモデルは以下の5つの顧客の購買プロセスの頭文字を表しています。

| Attention | Interest | Desire | Memory | Action |

| 注目・認知 | 興味・関心 | 欲求 | 記憶 | 行動 |

AttentionとInterestの段階はパンフレットなど簡潔でわかりやすいもの、パッと見て興味を持ってもらえるものにすることが大切です。

Desireの段階では汎用的な営業資料や提案書によって、実際の導入・利用シーンにポジティブなイメージを抱いてもらえるようにしましょう。

そしてMemoryの段階では、さらに顧客にフォーカスした事例紹介などを盛り込んだ個別提案書を用いて、他ではなくこの商品がほしい!と思わせることが必要です。これができれば、成約に大きく近づきます。

とりわけ営業資料の重要性が増すのが最後のAction部分です。

他の見出しでも解説しますが、資料を読んだあとに読み手にどのような行動をとってほしいかを想定したうえで資料を作成する必要があります。

具体的なアクションを分かりやすく示しておくとよいでしょう。

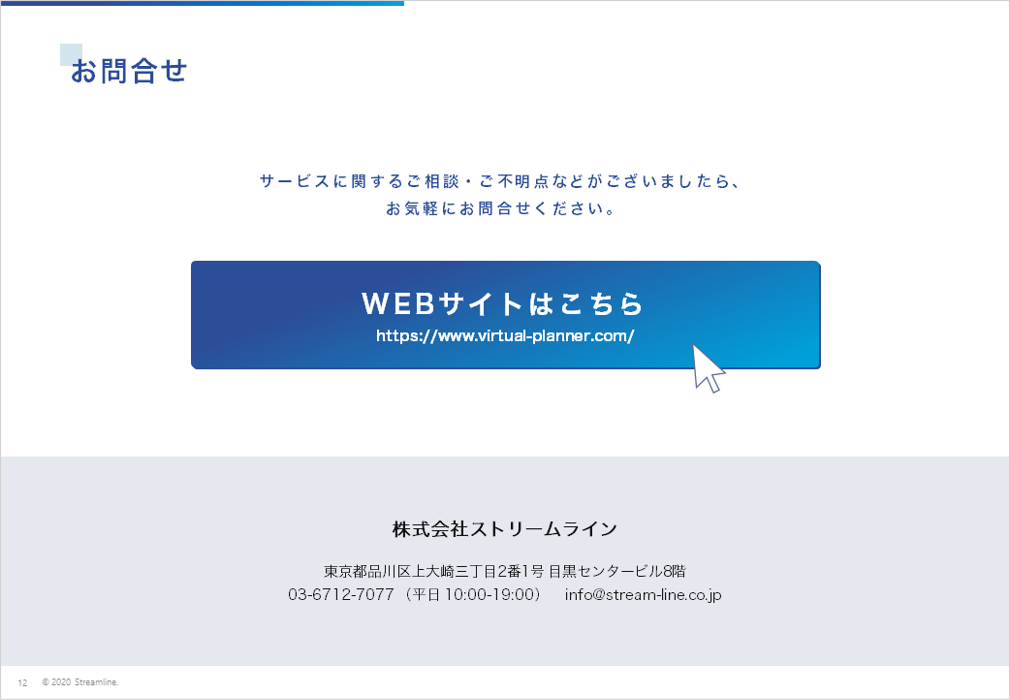

たとえば以下の資料では、読み手にWebサイトのフォームから問い合わせることを促しています。

③読み手が誰か意識しておく

より良い営業資料を作る上では、何よりも読み手を意識することが大切です。

読み手の属性(年齢、役職、性格など)に応じて、情報量や語彙、構成を変更することにより、スムーズな理解の助けが可能になります。

たとえば、読者が結論を早急に知りたがる少しせっかちなタイプだと分かっているなら、結論を序盤で明示したり、目次と中表紙を用意して全体の構造を分かりやすく、流し読みしやすいようにすると良いでしょう。

読み手がスムーズに理解できるような資料になるよう、細かい点にまでこだわりましょう。

④使用されるシチュエーションを想定する

資料が使用されるシチュエーションによっても、資料のテイストは変わってきます。

たとえば、大会議室でプロジェクターを使用しながらのプレゼンの場合、可読性を重視してフォントサイズを大きくし、テキスト情報の割合量を絞る必要があります。

逆に、配布資料の場合は後々読み返されることを想定して、少しフォントサイズを小さくして、情報量を増やした方が良いでしょう。

シチュエーションに応じて、読み手が見やすい資料にすることを心がけましょう。

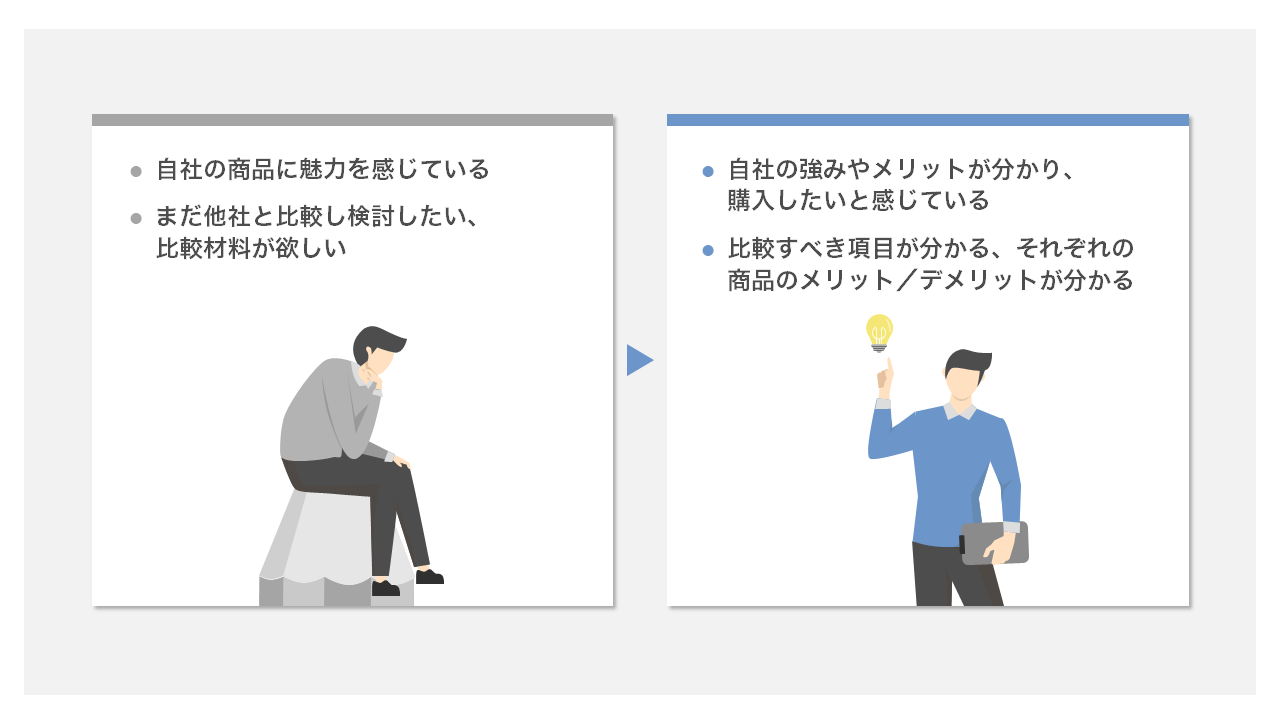

⑤提案前と提案後の顧客の心理状態をイメージする

営業資料の目的は、顧客の心理を望ましい状態へと変化させることです。

そのため資料作成にあたっては「顧客は、資料を読む前はどのような状態で、資料を読んだどのような状態になってほしいか(Before/After)」をできるだけ具体的にイメージしましょう。

まずは営業資料の構成に必要な基本5項目

営業資料作成の際はいきなりスライドを作るのではなく、まず構成・全体の骨組みを考えます。この段階では、手書きやワードの方が試行錯誤がしやすくスムーズに進められます。

ここでは汎用的な営業資料の構成に盛り込む要素の例を紹介します。

なおパワーポイントで資料作成する際の構成については下記記事でも紹介しています。

①サービスを一言で紹介

②機能説明

③事例を挙げて信頼してもらう

④ネクストアクションを明示しておく

⑤読み手の不安や疑問を解消する

①サービスを一言で紹介

まずは一言で簡潔にサービスの概要を紹介することが大切です。そうすることで、その後のイメージがより湧きやすくなります。

細かい説明の前に、簡潔に要点だけ伝えることが重要です。

②機能説明

サービスの概要を伝えたら、具体的な機能説明に移ります。

つらつらと機能紹介をするのではなく、顧客目線ではどういったメリットがあるのか、競合他社と比べてどのような強みがあるのかを訴求することを意識しましょう。

その際、主張の根拠付けをしっかり行うことで、納得度が高まります。

データなどを用いて、説得力のある根拠付けを行いましょう。

③事例を挙げて信頼してもらう

実際の導入事例を複数件載せておくことで、先のパートの訴求ポイントの根拠となり、信頼の獲得を図ることができます。

くわえて、顧客が自分ごととして捉えやすくなるという効果も期待できます。

できるだけ複数の事例を用意しておき、商談時には顧客の状況に合った事例を紹介するとよいでしょう。

④ネクストアクションを明示しておく

魅力を伝えて終わるのではなく、最後には顧客が次に取るべきアクションを明確にします。

次のアクションを明確にしておかないと、せっかく顧客が興味を持ってくれても何をしたら良いかわからず、離脱してしまうという危険性もあります。

アクションに対応するような「問い合わせ先」や「申込みフォーム」などを明記するようにしましょう。

⑤読み手の不安や疑問を解消する

営業資料を読んだ際に、読み手が感じるであろう不安や疑問を先回りして解消するようにします。

とりわけ、営業資料を渡した担当者とは別の決裁者が最終的な意思決定をするケースなどは、「標準的な料金表」や「標準的な進め方」など、予算やスケジュールに関する情報を盛り込むとよいでしょう。

伝わりやすい営業資料のデザイン6つのポイント

パワーポイントで作成する営業資料は視覚的要素が重要になるので、デザインを意識する必要があります。

華美な装飾をするのではなく、メッセージが伝わりやすいデザインを意識することが大切です。

①視覚情報ですぐ伝わる

②1スライド1メッセージの原則

③フォントはメイリオで統一

④使う色はなるべく3色までに絞る

⑤視線の流れを意識したレイアウトにする

⑥表紙はシンプルだが目を引くものを

パワーポイント資料のデザインのコツは下記記事でも紹介しています。

①見ただけでも伝わるデザインにする

パワーポイントで作成された資料とは、大半が文字を読むではなく、図やグラフなどを通した「見る」資料です。

スライドに入れ込む情報を整理し、フォントや色の使い方に注意して作成することで、見た人が瞬時に内容を理解できるデザインに整えていきましょう。

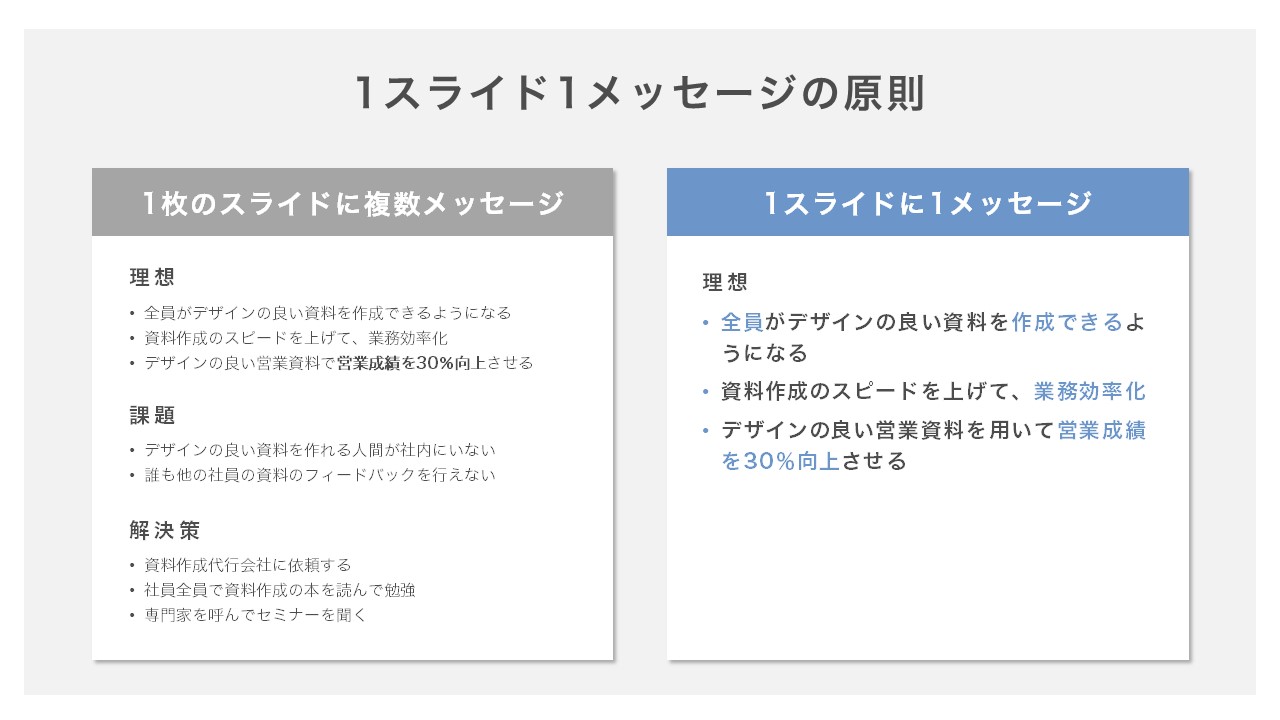

②1スライド1メッセージの原則

1枚のスライドで伝えたいこと(メッセージ)は1つに絞ります。

欲張って1枚のスライドに複数のメッセージを詰め込んでしまうと、結局何が伝えたいのかがわからず読み手は混乱してしまいます。

初心者はスライドの枚数が増えることを恐れずに、まずは1スライドに1メッセージを心がけましょう。

ただし、配布資料の場合は枚数が増えすぎると負担になるので気をつけてください。

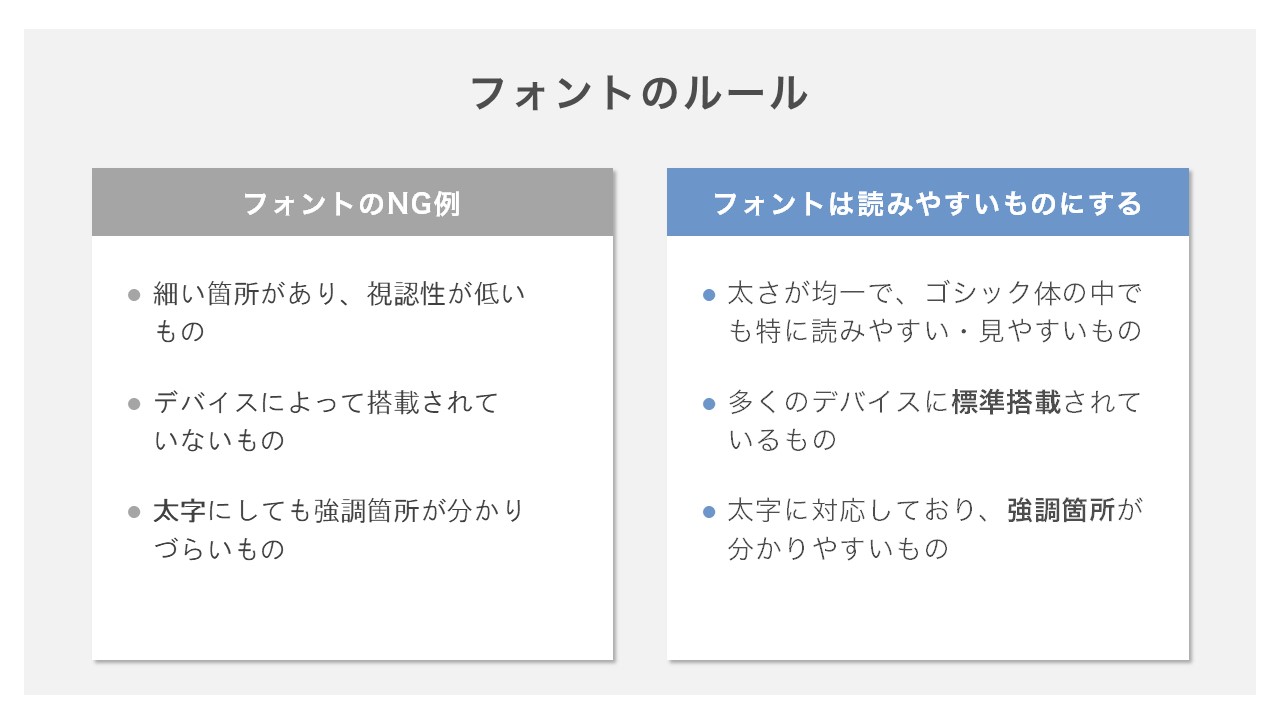

③フォントは読みやすいものを選ぶ

フォントは視認性が高いものを選びます。

見せる資料であるパワーポイント資料では、太さの均一なゴシック体が好ましく、多くのデバイスに標準で搭載されているものがおすすめです。また太字(Bold)対応をしているフォントを使うと、強調箇所もわかりやすくなります。

フォント選びについては下記記事で詳細に紹介しています。

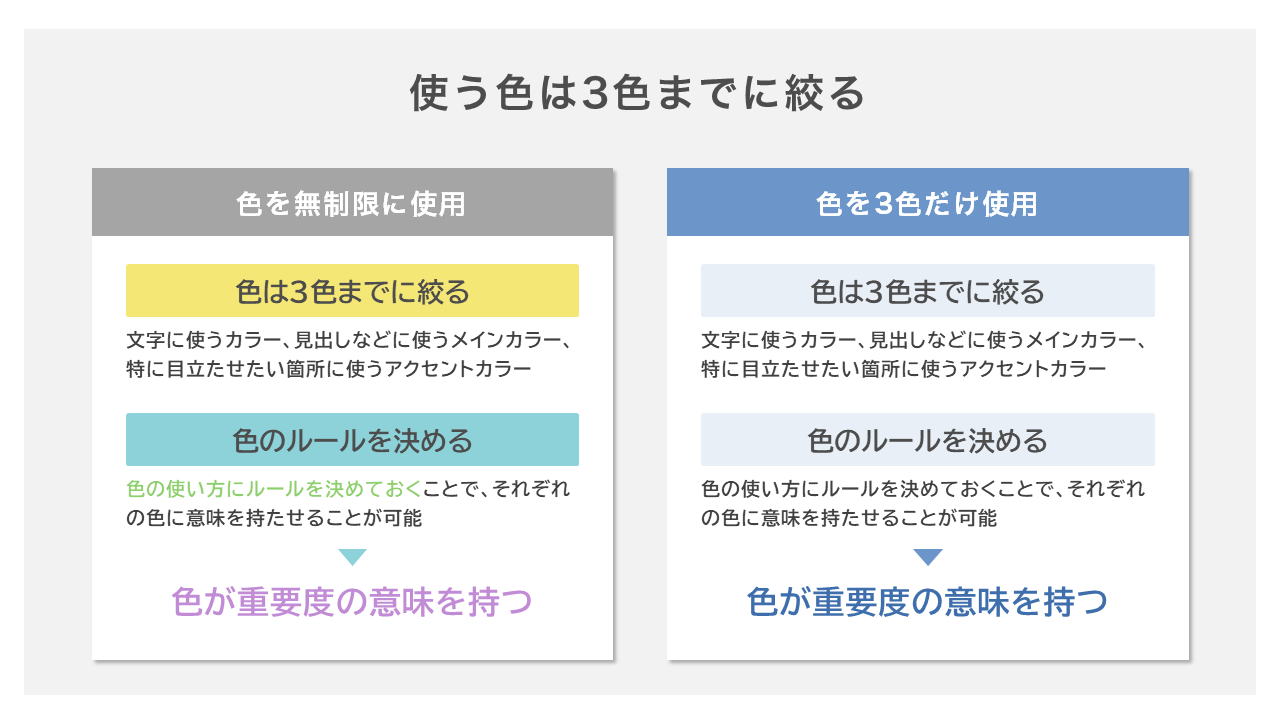

④使う色はなるべく3色までに絞る

複数の色を使用しすぎると情報の重要度がわかりづらくなるので、配色はなるべく3色程度に絞りましょう。

文字に使うカラー、見出しなどに使うメインカラー、特に際立たせたい箇所に使うアクセントカラーを決めていきます。

文字に使うカラーは黒または濃いグレー、メインカラーはコーポレートカラー、アクセントカラーにはメインカラーの補色を使用するのが一般的です。

色を絞って一貫したルールで運用することで、色が意味を持つようになり、顧客側も何が大切なのかより分かりやすくなります。

パワーポイント資料での色使いについては下記記事で詳細に紹介しています。

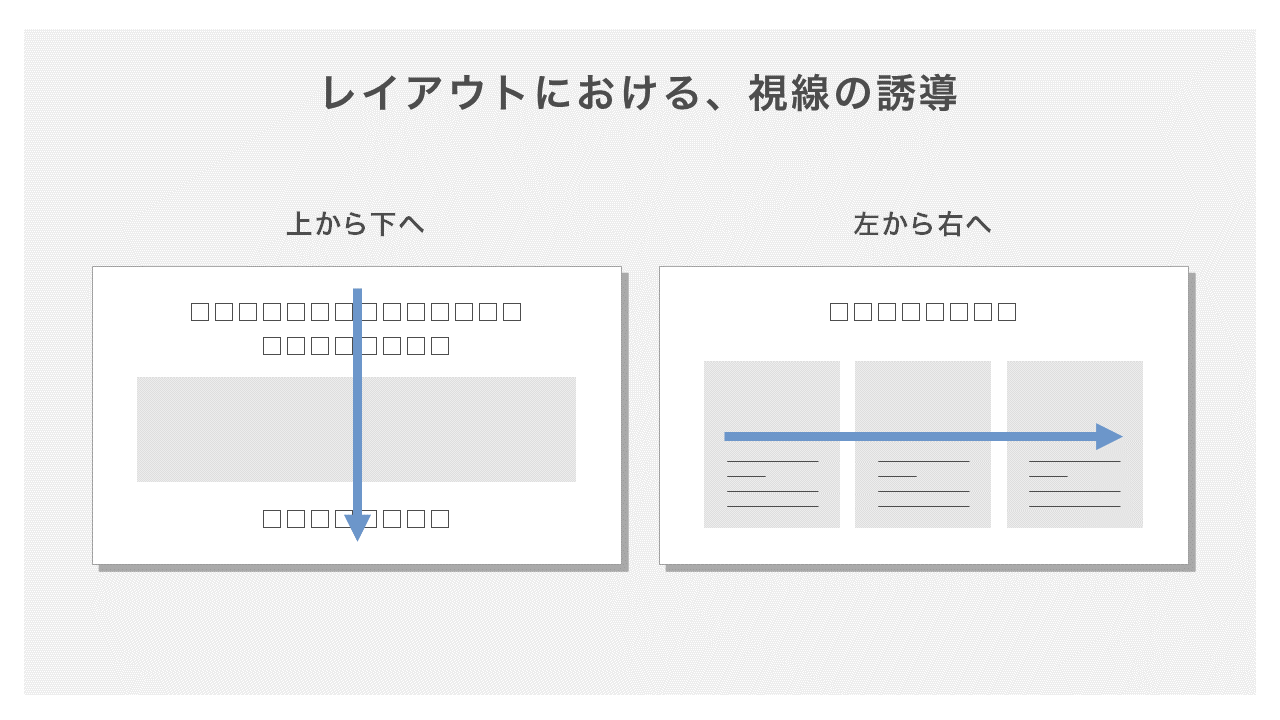

⑤視線の流れを意識したレイアウトにする

視線の流れの一定の法則に応じて、レイアウトを決めることが大切です。

一枚のスライドを見る際、基本的に人の視線は上から下へ、左から右へと動きます。

特に経営幹部など忙しい意思決定層は、資料を読む時間が限られていることが多く、細かい部分を読み込まずパラパラと「眺める」ことも多いです。

そのため、最も言いたいことは人の目線に入りやすいスライド上部や左側に配置しましょう。

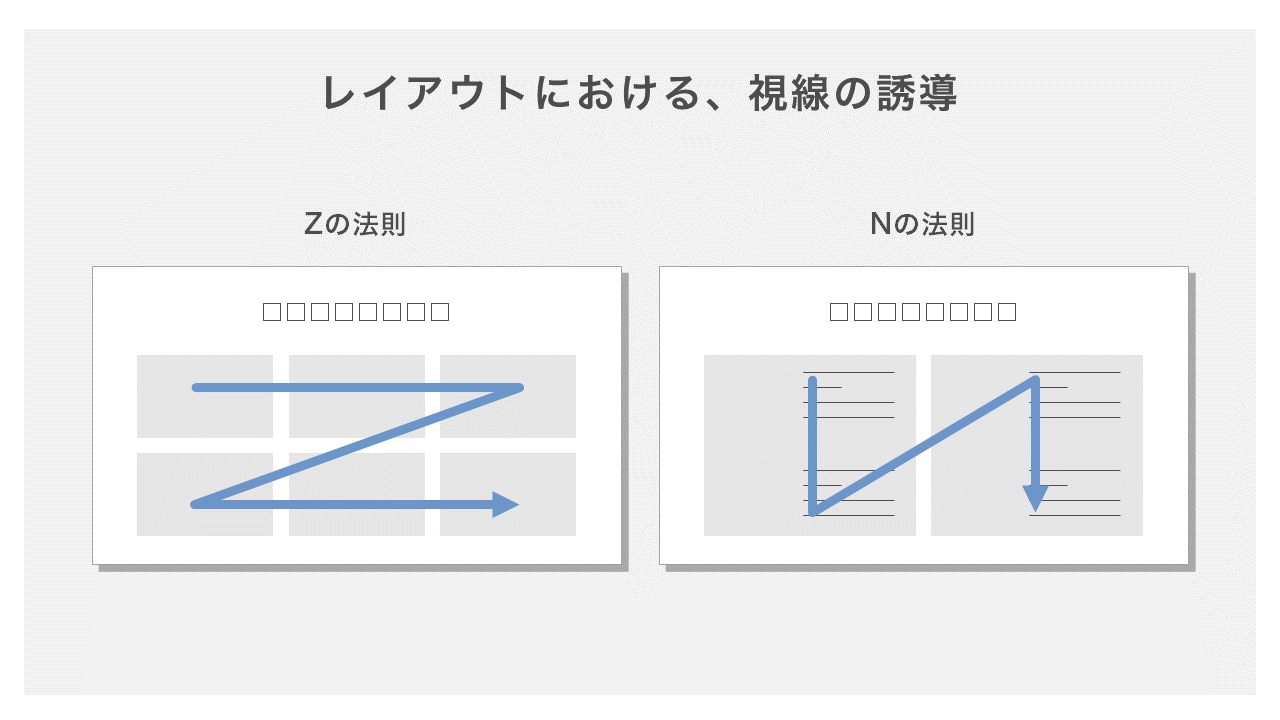

また、結論に達するために複数オブジェクトを並べる際は、「Zの法則」や「Nの法則」を活用すると良いでしょう。

Zの法則とは、ある資料を初めて見た際に大まかな全体像を掴もうとして、視線は自然に「Z」の形で遷移していくというものです。この法則を意識しながら要素を配置すると、情報をより効果的に伝えられる資料になります。

⑥表紙はシンプルだが目を引くものを

表紙は資料の最初の印象を決定づけるので、ひと目で内容が伝わり、目を引くものにするとよいでしょう。タイトルは大きめに、日付などは小さめにしてメリハリをつけることも大切です。

タイトル文言は、タイトルはシンプルにサービス名を載せる場合が多いですが、顧客へのメリットが一言で伝わるようなものにするのも良いでしょう。

また、社名を覚えてもらうためにも社名やロゴは入れましょう。

デザインに不慣れな方は、メインカラーだけのシンプルな表紙にしたり、既存のテンプレートを使うとよいでしょう。

こちらのページで資料のテンプレートをダウンロードできます。

営業資料を作成する時に確認したい4つのポイント

①メリットを明確に記載する

営業資料はメリットを明確にすることが重要です。

資料内で抽象的な表現が使われていないか、具体的なメリットが盛り込まれているかを確認しましょう。

下記で良い記載例と悪い記載例を記載いたしました。営業資料を作成する際の参考にしてみてください。

悪い記載例:

- 売上が増加します

- 短期間で効果が出ます

良い記載例:

- 売上が月平均◯%増加しました

- 導入後◯ヶ月で効果が出ました

②リスクとなる点を抑える

提案する商品の長所が相手に伝わったとしても、営業資料に購入や契約に関わるリスクポイントが残っていると検討まで至ることはないでしょう。

そのため、営業資料を作成する際は、相手にとってのリスクポイントを予測し、それらを解消しておくことが大切です。

主にリスクポイントとしてあげられる点

| 初期投資額の高さ | 導入に多額の初期費用がかかる場合、顧客はそのコスト負担を懸念されます |

| 導入後のサポート不足 | 問題が発生した場合に迅速に対応してもらえないと、 業務に支障が出ると懸念されてしまいます |

| 法規制対応 | 商品やサービスが最新の法規制に対応しているか、 不安を抱かれてしまいます |

③デジタルデータの資料はサイズに注意する

営業資料がデジタルデータの場合は、データサイズにも注意を払いましょう。

サイズが重すぎる資料は、受信する側の設定次第でブロックされてしまうおそれがあります。

特に、画像や動画といったコンテンツを複数埋め込む場合は注意が必要です。必要以上にサイズが重くならないよう、画質を調整する等の工夫をしましょう。

また、ファイル圧縮やクラウドストレージを利用して、リンクを共有する方法も検討してみてください。状況に適したツールを使用すると、スムーズに資料を共有できるようになります。

④ストーリを意識して作成する

営業資料を読む人すべてが、そのサービスを強く求めている顧客とは限りません。

そのため、サービス説明だけにとどまらずにストーリーを盛り込むことを意識しましょう。

効果的なストーリーを盛り込むには、顧客の目線に立ったシナリオを想定する必要があります。

顧客がサービスのどのような点に関心を寄せるのか、その関心をどう掘り下げれば検討してもらえるのか想定することが大切です。

例えば、顧客の課題やニーズに共感を示し、その上でサービスがどのように役立つかを具体的に説明することで、より魅力的にストーリーを表現することができます。

営業資料作成のコツを失敗事例から学ぶ

失敗事例1 理念・ビジョンが表紙のすぐ後にある

営業資料における表紙の次に、理念やビジョンを記載するのはなるべく避けましょう。

突然理念やビジョンが資料に登場すると、資料を見た相手はどんなスタンスで読み進めればよいか分からなくなってしまいます。

まずは具体的な情報や実績を示し、その後に理念やビジョンを紹介することで相手が理解しやすい構成としましょう。

失敗事例2 会社案内にサービス案内も掲載する

営業資料の中の会社案内の部分に、サービス案内を一緒に掲載することも避けた方が良いでしょう。

このような構成の資料を用いて説明を行うと「先ほどお見せした資料にも…」というように、すでに紹介した内容を再度説明する形となりがちです。

このような説明の重複が続いてしまうと、提案自体のインパクトが弱まる可能性があります。

失敗事例3 内容をわかりやすさではなく、伝えたい順番で作成する

営業資料に記載する内容は、伝えたい順番ではなく相手が順序立てて理解できるようなページ構成にすることを心がけましょう。

わかりやすい順番で情報を整理した上で内容を伝えることで、相手にスムーズに理解してもらえる可能性が高まり、相手の関心を引きやすくなるでしょう。

失敗事例4 資料のページ数が膨大にある

膨大な量の営業資料を用意することで、様々なケースに対応できるかもしれません。

しかし、そのような複雑な営業資料は営業担当者のスキルに依存し、属人化のリスクを高めるリスクがあります。

さらに、資料を読む相手からページ数が多いと面倒に思われたり、見てほしいページが見られないというリスクもつきまといます。

このような事態を避けるためにも、必要な情報を厳選して簡潔で分かりやすい構成とすることが重要です。

基本要素とコツを抑えて効果的な営業資料を作ろう

ここでは、営業資料の作成に欠かせない基本5項目と、デザインに関する6ポイントについて解説いたしました。

営業資料を効果的にするためには、上述した基本要素と作成に関わるコツをしっかりおさえることが重要となります。

これらのポイントをおさえれば、説得力のある営業資料を作成することができます。配布している無料の資料も参考にしながら、効果的な営業資料を作成していきましょう。