【大学院生・研究者必見】分かりやすい学会発表スライドの作り方

学会発表での成功を左右するのは、しっかりとしたスライド作成です。本記事では、大学院生や研究者が学会でわかりやすく効果的な発表を行うためのスライド作成方法を徹底解説します。基本的なスライドの構成からデザインの基本まで、発表資料を作成する際のポイントを押さえた実践的な作り方のコツをまとめました。

目次

・学会資料とは?

・分かりやすい学会資料を作る4つのポイント

①まずは全体の構成を考える

②聞き手の知識レベルを把握しておく

③1スライド1メッセージの原則を守る

④見やすいデザインを意識する

・学会資料の基本構成6つと構成作成時のコツ

①研究の背景

②研究の目的

③研究の方法

④研究の結果

⑤研究の考察

⑥結論

構成作成時のコツ

・学会資料のデザインの6つの基本

①見やすいフォントに統一する

②使う色は3色までに絞る

③ オブジェクトの位置は揃える

④フォントサイズはコントラストを意識する

⑤行間を設定する

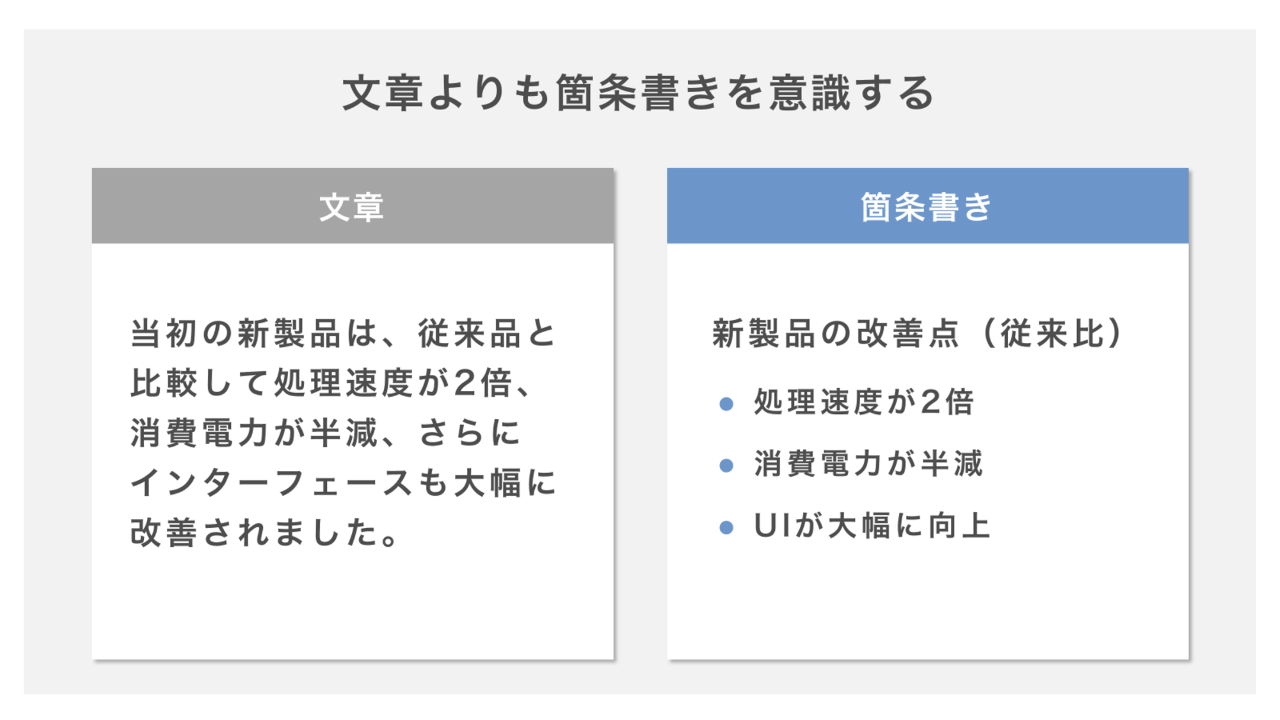

⑥文章よりも箇条書きを意識する

・学会資料を作る際の注意点

ファイル形式を確認する

記載すべき内容を確認

資料とは別に発表用原稿も用意する

見直しは念入りに行う

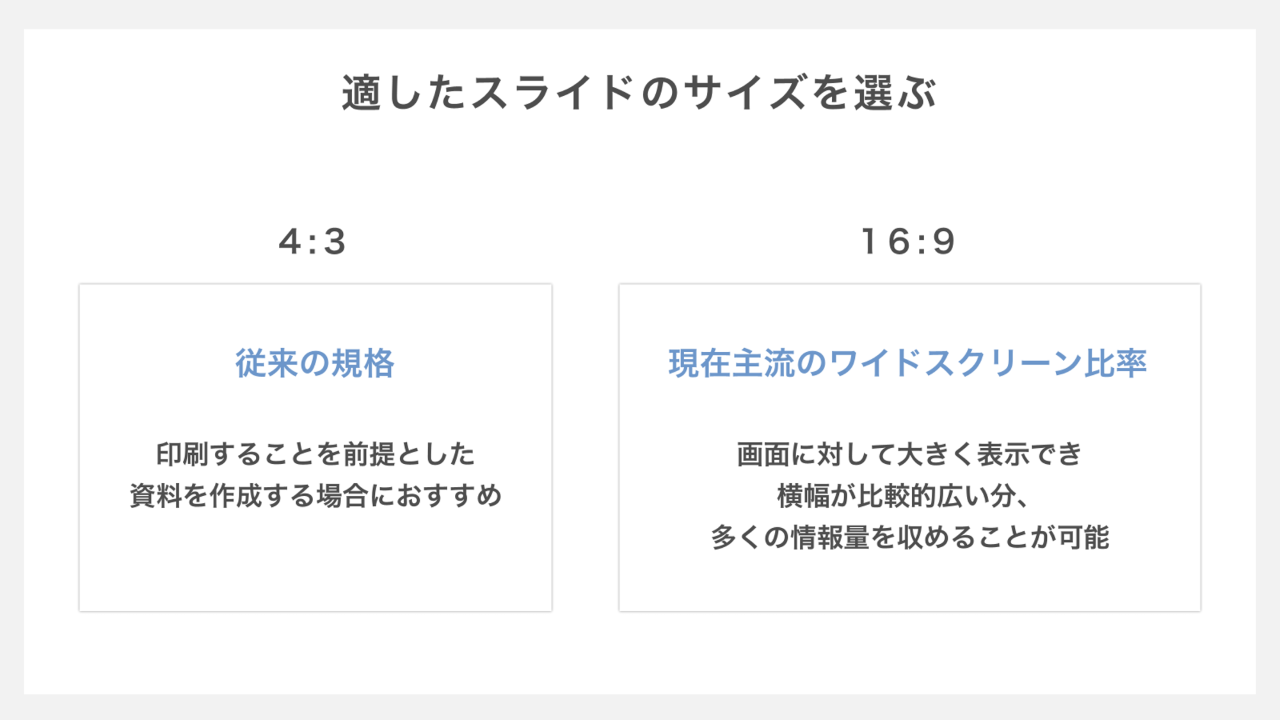

適したスライドのサイズを選ぶ

・まとめ

学会資料とは?

学会発表において、発表資料はその成功のカギを握ります。

基本的な発表スライドの構成(研究の背景、目的、方法、結果、そして結論・考察)に対し、簡潔な文や箇条書き、図表、グラフ、写真などを用いてわかりやすく表現します。

スライドは口頭での発表を補完し、視覚的に情報を伝える役割を担います。そのため、適切なデザインとレイアウトを用いることで、情報がより効果的に伝わり、聴衆の興味を引くことが大事です。そしてそのスライドの見やすさやデザイン性は、センスだけでなく、知識や方法によって一定の水準に引き上げることが可能です。

学会発表における良いスライドの作り方をマスターし、研究の重要性や成果を的確に伝えられるようにしていきましょう。

分かりやすい学会資料を作る4つのポイント

分かりやすい学会資料を作る際にまずは押さえておくべき4つのポイントをご紹介します。

①まずは全体の構成を考える

分かりやすい学会発表を作るためには、まず全体の構成を練ることが重要です。スライド作成に取り掛かる前に、発表の流れを検討することで、自然な話の展開を確保できます。構成を考えずにスライド作成を始めると、内容がバラバラになり、論理的な整合性が欠ける場合があります。

全体の構成をしっかりと作成し、それに基づいて各スライドの役割や内容を決めることをおすすめします。全体の流れが決まることで、スライドごとにどのような情報を含めるべきかが明確になり、発表がスムーズに進むでしょう。

②聞き手の知識レベルを把握しておく

学会発表資料はその性質上、専門用語を使う頻度が比較的高いという特徴があります。専門用語を使う場合に注意しなければならないことは、聞き手の知識レベルです。たとえば、自分が発表するセッションのテーマによっては、専門外の人も多く聞きに来る可能性もあります。

したがって、聞き手の専門性を考慮した上で、聞き手の知識レベルにあった説明をすることが重要です。聞き手の知識が浅いことが予測される場合には、用語の説明を厚くすることで、発表内容の伝わりやすさが格段に向上します。

③1スライド1メッセージの原則を守る

学会発表資料に限ったことではありませんが、スライドで主張したい内容は1文にまとめ、1スライド1メッセージになるように内容を絞りましょう。この原則を意識することによって、情報量が必要十分でわかりやすい資料になります。

資料を作成しているうちに、1スライドの中で伝えたい内容が膨らむ場合もあると思います。

その場合は1スライド内に無理に詰め込もうとせず、スライドを分割することも検討しましょう。

④見やすいデザインを意識する

スライドのデザインは、視認性を高めるために非常に重要です。文字のサイズやフォントの統一、配色に注意を払いましょう。背景はシンプルな白を基調とし、使用する色は3色以内に抑えると良いでしょう。これにより、主張したいポイントが強調され、資料全体の見やすさが向上します。

スライドのデザインにこだわることで、情報が効果的に伝わり、聞き手の理解を助けることができます。

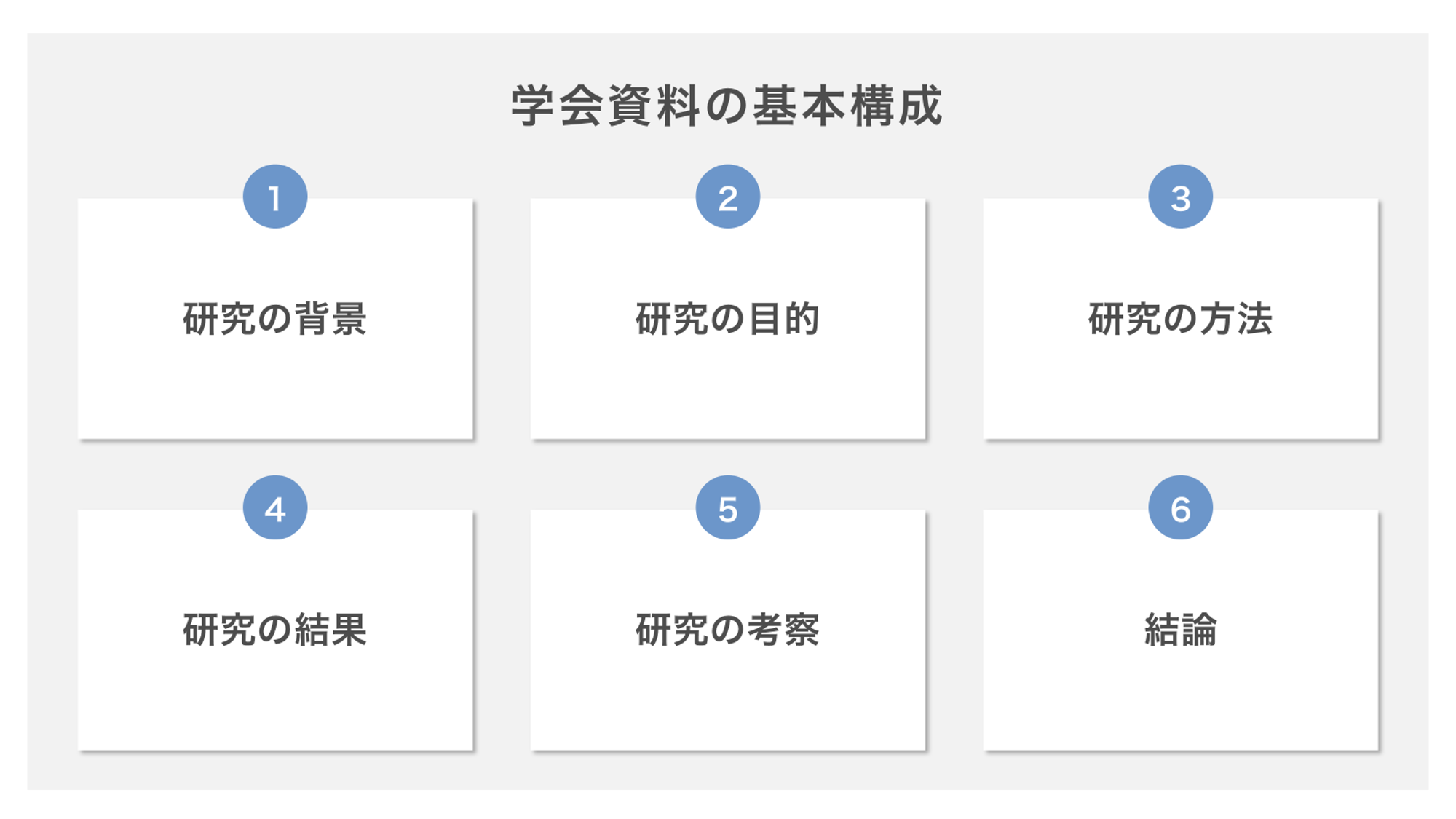

学会資料の基本構成6つと構成作成時のコツ

学会発表におけるスライド資料は、聞き手に研究内容を効果的に伝えるために、論理的で分かりやすい構成が求められます。基本的な構成としては、以下の6つのセクションが推奨されます。

これらの要素を整理し、わかりやすく表現することで、聞き手の理解を深めることができます。以下では、それぞれのセクションに関する具体的なポイントを解説します。

①研究の背景

「研究の背景」セクションでは、研究が始まった経緯や、研究対象となる問題や課題を明確にすることが重要です。

まず、既に明らかにされている事実や、未解決の課題について触れ、研究の必要性を示します。関連する先行研究や理論的な枠組みを紹介しながら、研究の背景や動機を説明します。

一般的な話題から専門的な話題へと段階的に移行することで、聴衆が興味を持ちやすくなります。いきなり専門的な情報に入ると、専門外の聴衆が理解しづらくなってしまうため、共感や理解を得やすい内容から始めることが大切です。

②研究の目的

「研究の目的」セクションでは、研究が解決を目指す具体的な課題や、立証したい仮説について詳しく述べます。

この部分では、研究の背景で示した問題をどのように解決するか、または新たに明らかにすることがどのように意義があるのかを説明します。研究目的が明確であることは、聴衆にとって理解しやすく、記憶に残りやすい内容となります。背景と結びつけて説明することで、研究の意義や目的がより納得しやすくなります。

③研究の方法

「研究の方法」セクションでは、研究目的を達成するために実施した具体的な手法やプロセスについて説明します。

この部分では、どのような実験や調査を行い、どのような手順でデータを収集・分析したのかを詳しく記述します。手法の選択理由や、他の方法との比較についても触れると、研究の信頼性や独自性がより伝わります。

また、統計データを扱う場合は、データの母集団の特性についても言及し、分析の信頼性を示しましょう。

④研究の結果

「研究の結果」セクションでは、研究から得られた具体的なデータや成果を提示します。

図表やグラフ、画像など、データの性質に適した表現方法を駆使して、聴衆にわかりやすく伝えることが重要です。単に数字や言葉で説明するのではなく、視覚的な資料を用いることで、より直感的に理解できるようにします。

この部分では、結果を効果的に伝えるために、視覚的な情報を積極的に活用しましょう。

⑤研究の考察

「研究の考察」セクションでは、研究結果からどのような結論が導かれるのかを論じます。

得られたデータが仮説を支持するのか、それとも棄却するのかを説明し、結果が持つ意味や意義を解釈します。研究の目的が達成されたかどうか、そして結果がどのような新しい知見を提供するかを示すことで、研究の価値を強調します。

この部分では、結果の解釈やその影響についてしっかりと述べることが求められます。

⑥結論

「結論」セクションでは、研究全体の成果を簡潔にまとめ、研究の主要な発見や提案を示します。また、研究の限界点や今後の研究に向けた課題についても触れ、客観性と説得力を高めます。

最終的に、研究で明らかになったことを一目で示すようにし、聴衆にとって理解しやすい形で結論をまとめましょう。

構成作成時のコツ

学会発表資料を作成する際には、構成の段階的な進行が重要です。以下のポイントに注意しましょう。

①背景や目的、研究方法のパートでは徐々に抽象度を下げて具体化していく

「背景」「目的」のパートでは、研究分野の全体像を共有することからはじめましょう。

たとえば、「研究分野の課題」→「課題解決のためテーマ設定」→「自身で行った研究方法」というように、話が進むにつれて徐々に抽象度を下げて、具体化していきます。

このように、全体像を掴んだ上で、少しずつテーマの範囲を狭め抽象度を下げていくことを意識すると、聞き手は構造を整理しやすく、話の流れを理解しやすくなります。

②結果や考察パートでは抽象度を上げていく

「結果」「考察」のパートでは、まずは話の結論から述べましょう。結論を最初に述べることで、聞き手と話のゴールを共有しておくことができます。

冒頭で結論を述べたら、次は「研究結果」などの具体的な話をしましょう。その後に「補足情報」「今後の展望、課題」など、より抽象度の高い情報を提示してストーリーを広げていきます。

このように、具体性の高い情報から徐々に抽象度を上げていくことを意識すると、論理の飛躍を防ぎ、聞き手にとって無理なく理解できる構成になります。

学会資料のデザインの6つの基本

スライドデザインの基本を理解し実践することで、聴衆に対してクリアで説得力のあるプレゼンテーションが可能になります。

ここでは、学会資料のデザインにおいて重要な7つの基本ポイントをご紹介します。これらの基本を抑えることで、視認性と理解度が格段に向上し、よりプロフェッショナルな印象を与えることができます。

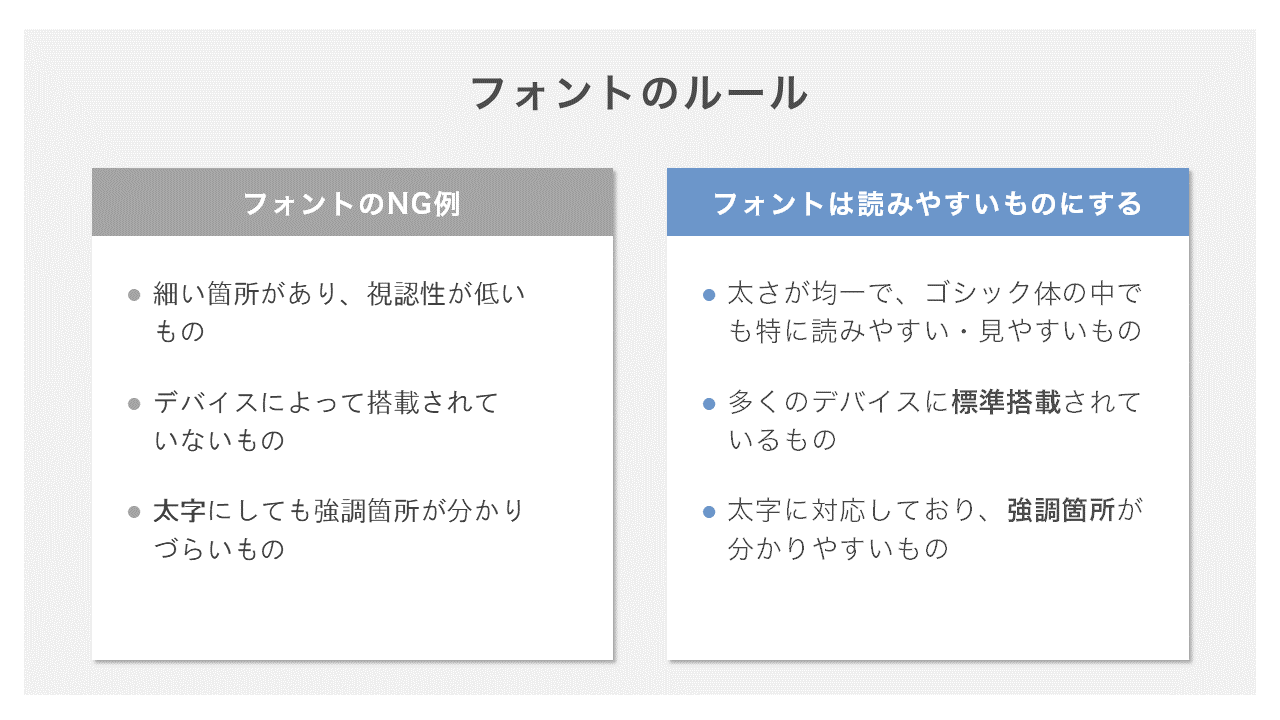

①見やすいフォントに統一する

学会発表スライドのフォント選びは、視認性と可読性を高めるために欠かせません。

日本語の場合、読みやすく視認性の高いフォントとして「メイリオ」、英語の場合は「Segoe UI」がおすすめです。これらのフォントは、文字の線が均一であり、長時間の読み取りでも目が疲れにくい特徴があります。

また、スライド全体で使用するフォントは統一することが重要です。フォントがバラバラだと、スライドが散漫に見え、情報が伝わりにくくなります。特に、タイトルや見出しには大きめのフォントサイズを設定し、本文との階層を明確にすることで、スライドの見やすさが格段に向上します。

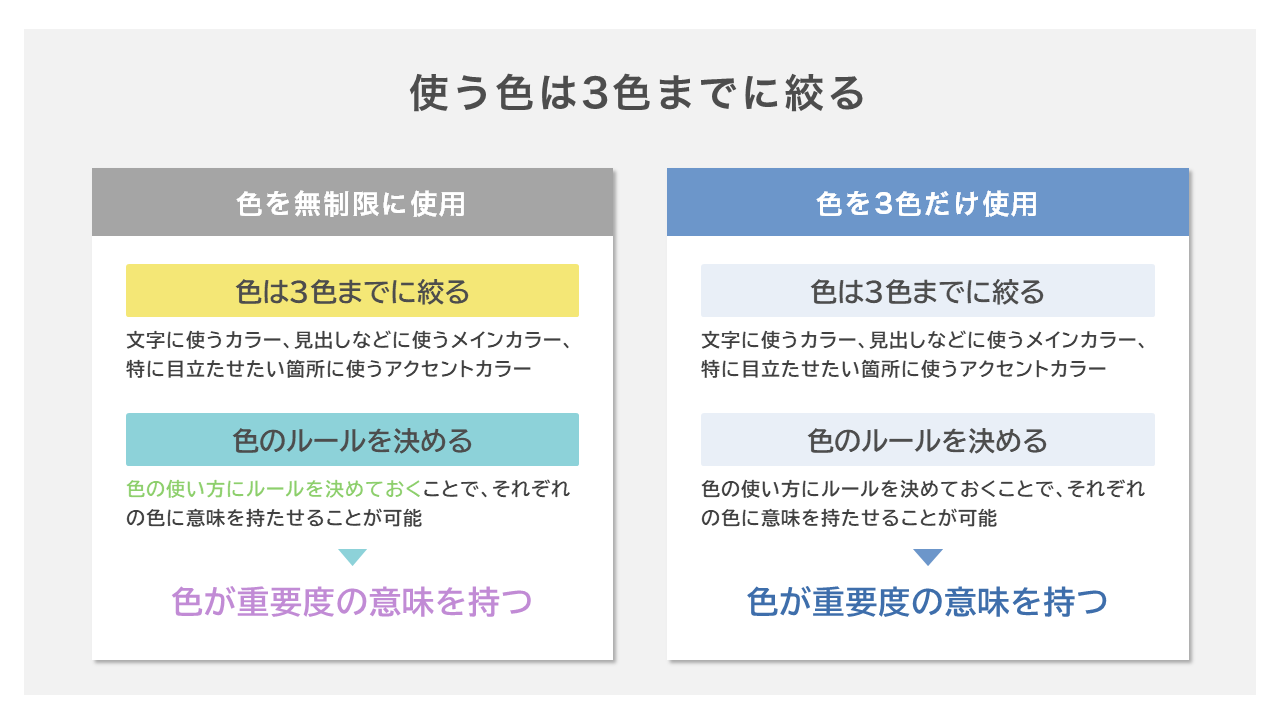

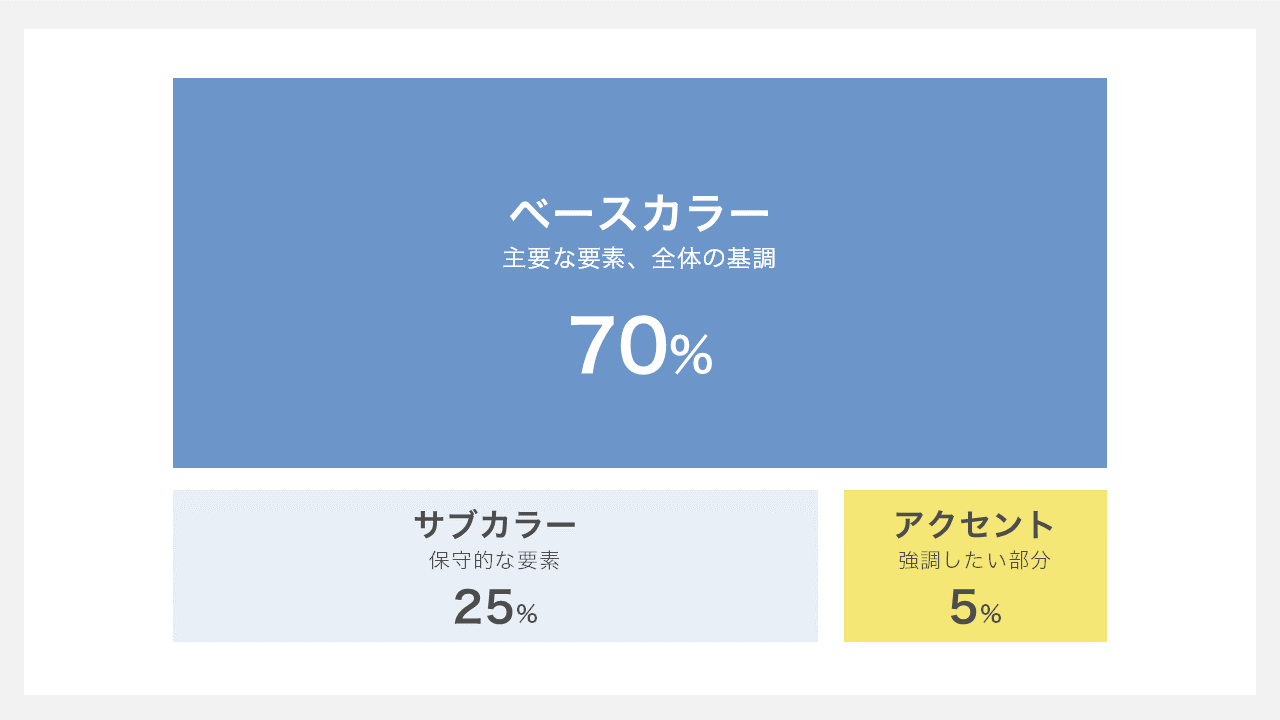

②使う色は3色までに絞る

スライドの色使いは、視覚的な情報伝達を助ける重要な要素です。

色の数は出来るだけ3色に抑えるのが理想です。色の数を限定することで、情報の重要度を判別しやすくなります。

3色とは、文字に使うカラー、見出しなどに使うメインカラー、特に目立たせたい箇所に使うアクセントカラーの3つです。色を増やしたいと思った場合も、まずは3色の明度や彩度を調整してみましょう。

一般的には背景は白、文字色には黒または濃いグレー、メインカラーにはコーポレートカラーを使用します。アクセントカラーはメインカラーの補色にすると、高い強調効果を発揮します。

また、ベースカラー(70%)、メインカラー(25%)、アクセントカラー(5%)の比率で配色すると、見やすいスライドが作れます。

さらに、色覚異常を持つ人にも配慮し、ユニバーサルデザインに基づいた色選びを心がけることが大切です。具体的には、背景色と文字色のコントラストが高い色を選び、情報がはっきりと伝わるようにします。

色の選び方や配色パレットについては、カラーユニバーサルデザイン機構のウェブサイトなどを参考にするのも良いでしょう。

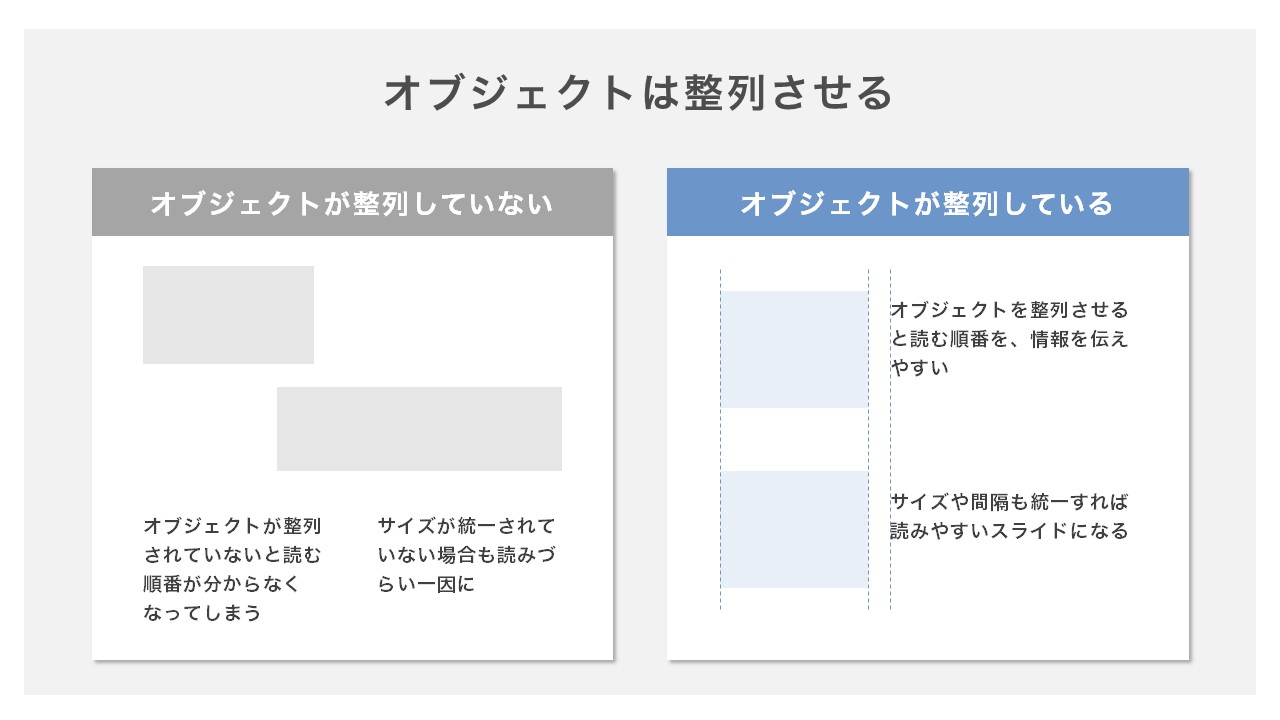

③ オブジェクトの位置は揃える

文字列や図表などのオブジェクトの位置は、見えない線で区切られているかのように厳密に位置を揃えましょう。オブジェクトの位置を揃えることによって、資料全体が引き締まります。

また学会発表資料は、グラフでデータを示すことがあります。せっかく素晴らしいデータを提示してもグラフの大きさや位置が揃っていなかったりすると、情報が正確に読み取りにくくなるので、注意が必要です。

パワーポイントで作成する場合には、配置機能の「整列」を使用することでも厳密に揃えることが可能です。あるいは、動かしたいオブジェクトをドラッグすると、近隣のオブジェクトと位置を揃えるための線が表示されるので、それを参考に揃えることもできます。

オブジェクトの位置を揃える方法は下記の記事で詳細に紹介しています。

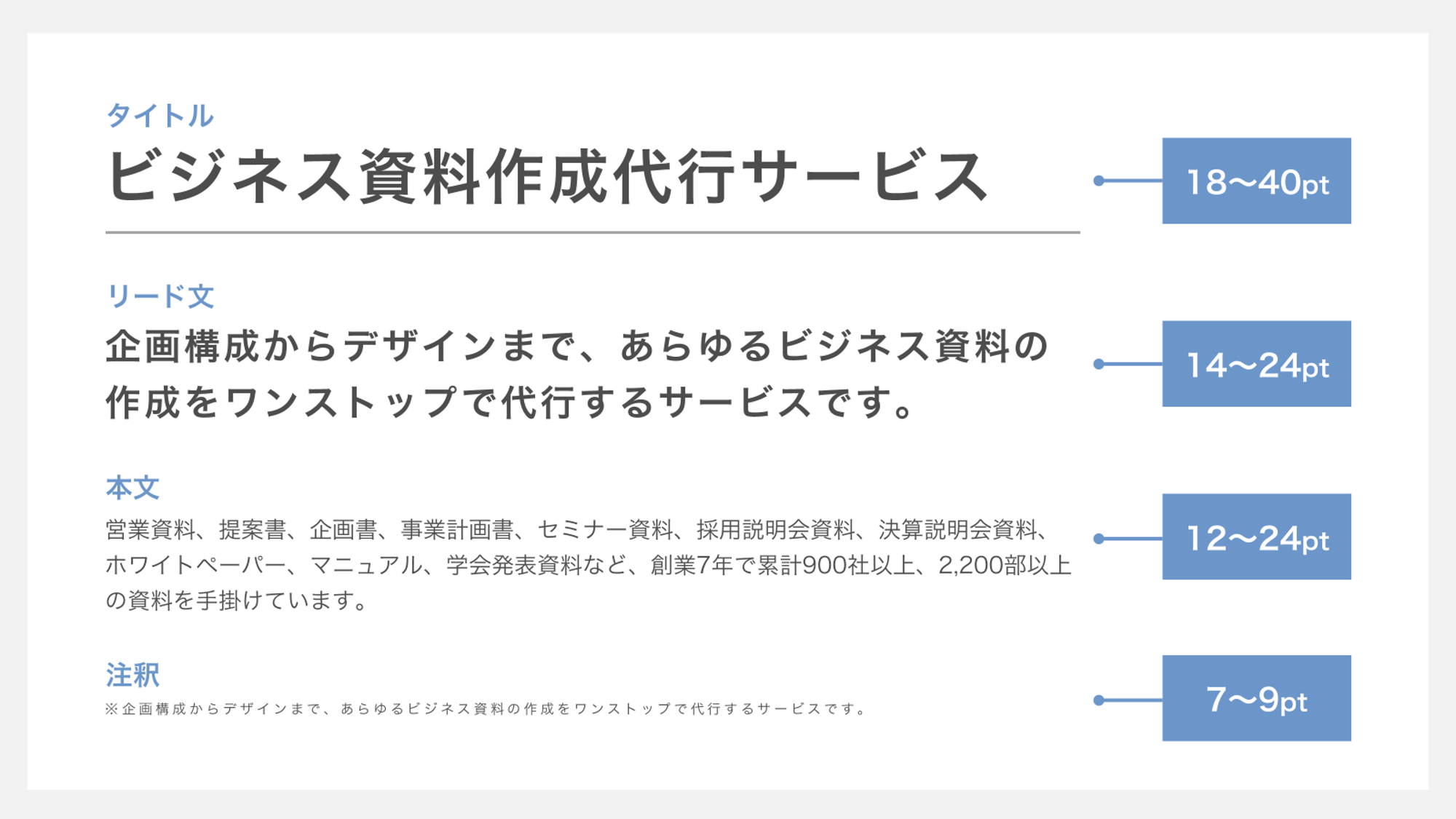

④フォントサイズはコントラストを意識する

フォントサイズの大小で情報の階層を表すと、伝わりやすい資料になります。階層が高い情報(例: タイトルなど)のフォントサイズは、階層が低い情報(本文など)よりも大きいサイズを設定するのが一般的です。

より具体的には、タイトル・見出し・本文などの情報階層を2、3種類程度のフォントサイズを使い分けることで表現するとよいでしょう。

このように、学会発表資料で使うフォントサイズは情報階層のコントラストを意識して選ぶことがポイントです。

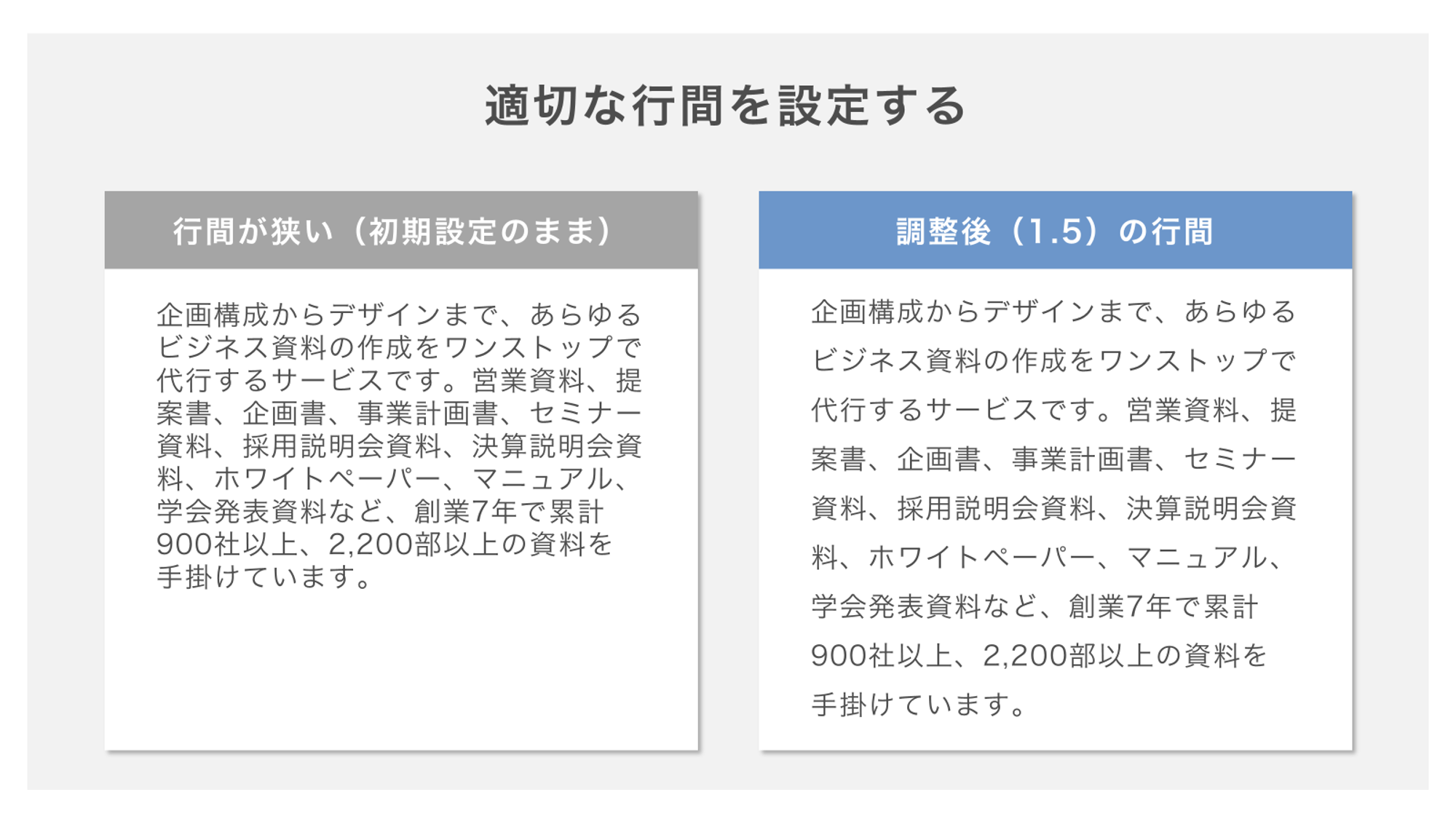

⑤行間を設定する

行間を適切に設定することで、スライドの可読性が向上します。

一般的には、行間は1.1から1.5倍程度が適切とされています。行間が狭すぎると文字が詰まりすぎて見づらくなり、広すぎると情報が散漫に見えることがあります。適切な行間を設定することで、スライドの情報がスムーズに読まれ、理解しやすくなります。

⑥文章よりも箇条書きを意識する

スライドは口頭発表の補助ツールとして使用するため、文章よりも箇条書きを多く使うことが推奨されます。

箇条書きを用いることで、情報が簡潔に整理され、聴衆が重要なポイントを迅速に把握しやすくなります。また、スライドには視覚的に訴える要素を加え、聴衆の関心を引き続けることが大切です。

学会資料を作る際の注意点

学会発表の成功には、スライドの作成時に考慮すべき重要な要素がいくつかあります。これらの要素を押さえておくことで、発表がスムーズに進み、聴衆に効果的にメッセージを伝えることができます。

ファイル形式を確認する

学会発表において最も基本的かつ重要な準備の一つが、使用するファイル形式の確認です。

発表がオンラインか対面かに関わらず、各学会には指定されたファイル形式やソフトウェアのバージョンがあるため、必ず事前に確認しましょう。

オンライン大会では自分のPCで画面共有を行うため、使用するソフトウェアのバージョンやファイル形式に注意が必要です。対面の学会では会場に設置されたPCでスライドを投影するため、事前に会場のPCで再生可能な形式であることを確認しておくことが重要です。

また、動画やアニメーションを使用する場合は、ファイルサイズにも注意を払い、会場のPCのスペックに合わせたサイズにすることをおすすめします。予期しないトラブルに備えて、データをクラウドにバックアップすることも検討しましょう。

記載すべき内容を確認

スライドに含めるべき情報についても、しっかり確認しておく必要があります。

最近では、学会発表において利益相反の記載が義務付けられていることが多いです。通常、スライドの冒頭に表示することが求められるため、学会の規定を確認し、テンプレートが提供されている場合はそれを利用するのも良いでしょう。

また、実験に使用した機材や研究対象についても明記する必要があります。これにより、聴衆が研究の背景や信頼性をより深く理解することができます。スライドは口頭発表を補助するものであるため、単なる読み上げではなく、研究の独自性や重要なポイントが伝わるように心がけることが大切です。

資料とは別に発表用原稿も用意する

学会発表では、資料とは別に発表用の原稿を準備することが推奨されます。

発表時の緊張で内容を忘れてしまうことを防ぐため、要点をメモした原稿を用意しておくと安心です。

原稿は、発表の要点を箇条書きでまとめるシンプルな形式が適しています。これにより、準備の段階で資料の不備や論理構成の誤りを発見しやすくなり、当日の発表時間に応じて内容を調整することも可能です。

また、スライドに載せられなかった補足情報を原稿に盛り込むことで、発表の際に詳細な説明ができるようになります。原稿はあくまで発表の補助ツールであり、スライドに表示される情報を補完する役割を果たします。

見直しは念入りに行う

スライド作成後は、第三者によるチェックを忘れずに行いましょう。他者の視点からのフィードバックにより、見落としがちなミスや不明瞭な部分を指摘してもらうことができます。

加えて、発表のリハーサルも重要です。スライドが完成したら、原稿を用意し、実際に発表の練習をしてみると良いでしょう。リハーサルを録画しておくことで、発表の進行状況を後から確認し、改善点を見つけるのに役立ちます。自分一人では気づかないミスも、他の人の目を通すことで発見できることが多いです。

適したスライドのサイズを選ぶ

学会発表スライドのサイズ選びも重要です。

一般的に、スライドの画面比率は4:3または16:9のいずれかになります。4:3は従来の規格で、古いプロジェクターやモニターに対応していますが、最近では16:9のワイドスクリーンが主流です。16:9の方が高画質で表示されるため、最新のディスプレイやプロジェクターには最適です。

しかし、学会によって使用されるプロジェクターやスクリーンの仕様が異なるため、スライド作成前に学会で使用される機材の仕様を確認し、適切な画面比率を選ぶことが大切です。

まとめ

学会発表のスライド作成は、単なるデザインや情報整理の技術だけでなく、研究成果を効果的に伝えるための重要なスキルです。

全体の構成をしっかり考え、聞き手の知識レベルに応じた内容を提供することが、成功するプレゼンテーションの鍵です。また基本的なデザインの原則を守ることで、より魅力的なスライド作成をすることができるでしょう。

研究成果を効果的に伝えるために、本記事に記載したポイントをしっかりと押さえ、準備を整えた上でプレゼンテーションに臨みましょう。