【図解】フォントの基本ルール3選|装飾、サイズ、行間・字間

本記事では、フォントの使い方に関する3つの基本ルールを紹介し、視認性と可読性を向上させるための実践的なポイントを解説します。過度な装飾を避ける方法から、適切なサイズや太さの選び方、行間や字間の調整まで、効果的なフォント設定のコツを理解していきましょう。

目次

・フォントのルールを守る重要性

・ルール1.過度な装飾をしない

過度な文字の装飾はNG

小見出しを目立たせるのはOK

・ルール2.適切なサイズ・太さを選ぶ

利用シーンに応じてフォントのサイズを決める

重要性に応じてサイズ・太字の強弱をつける

・ルール3.適切な行間・字間を設定する

適切な行間とは

一行の文字数はなるべく短く

適切な字間とは

記号は字間を詰めた方が◎

タイトルなどの大きな文字の場合

・まとめ

フォントのルールを守る重要性

プレゼンテーションや資料作成において、フォントの使い方は、その印象を大きく左右します。正しいルールを守ることで、視認性や可読性が向上し、情報の伝わりやすさも高まります。これにより、よりプロフェッショナルな印象を与えることができます。

適切なフォントの装飾やサイズ、間隔などが整っていないと、文字が読みづらくなり、情報がスムーズに伝わらなくなります。フォントのルールを守ることで、資料が誰にでも読みやすく、理解しやすいものになるのです。

今回は、フォントに関する基本的なルールを3つ紹介し、それらをどのように効果的に使うかについて詳しく説明します。

ルール1.過度な装飾をしない

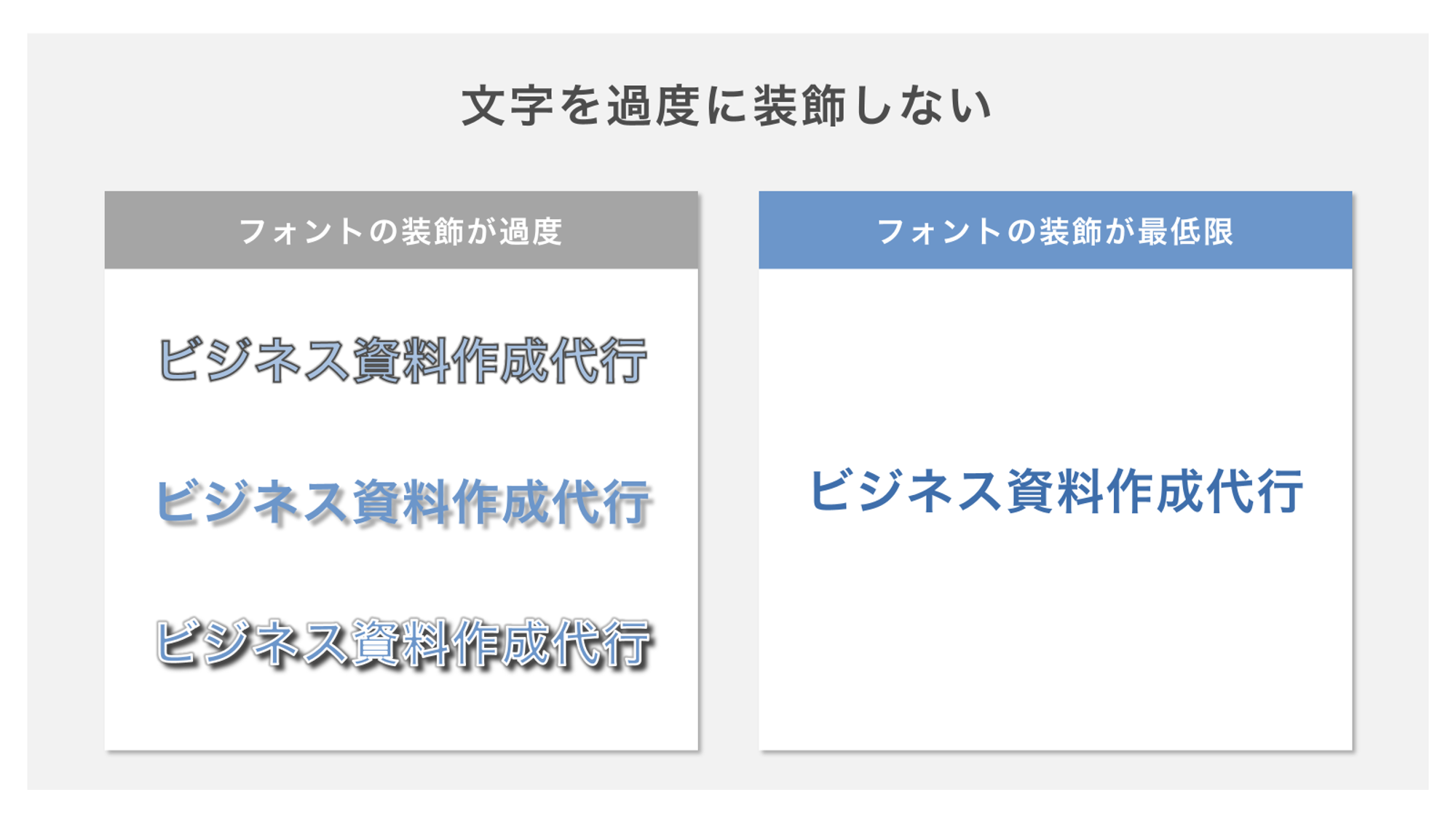

過度な文字の装飾はNG

まず、様々な設定が可能であっても、フォントの装飾は最小限に留めてください。過度な装飾や統一性に欠ける装飾は、シンプルな資料の体裁を壊します。

パワーポイント資料のフォントは、強調等の何らかの意味合いを示したい時に限り、シンプルに装飾するというのが基本ルールです。また、装飾のパターンが多過ぎると、読み手に重要度の違いが伝わらず混乱を招くため、パターンの数も最小限に留めることが大切になります。

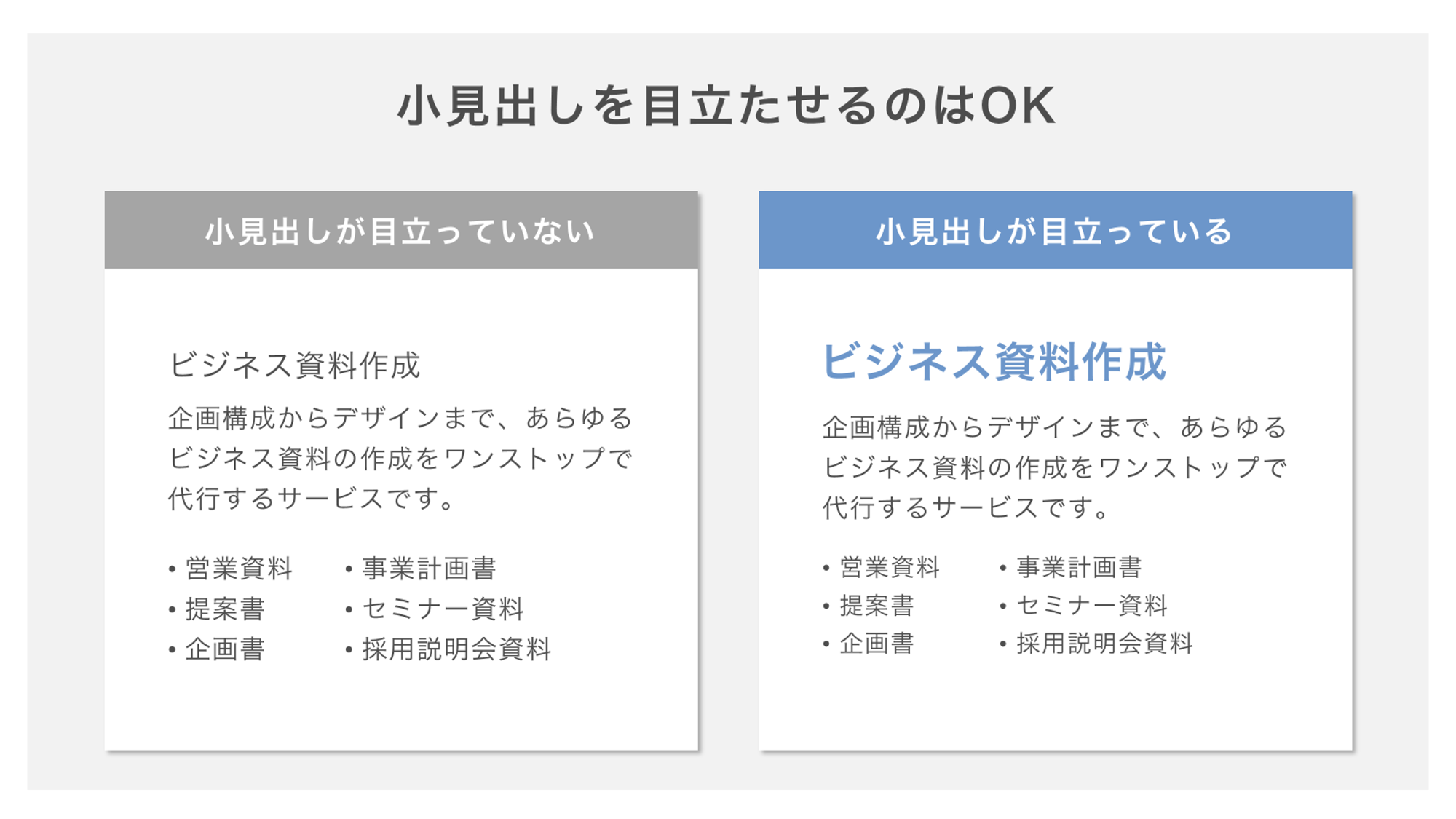

小見出しを目立たせるのはOK

フォントの過度な装飾はNGですが、小見出しは文章にリズムを生み出し、セクションの区切りを明確にする役割を果たすため、少し目立たせてOKです。

小見出しを目立たせる際は、本文とのコントラストをつけることがポイントです。

日本語のプレゼンテーションであれば、「太字にする」「色を変える」「サイズを大きくする」「書体を変更する」「下線を引く」などの方法を使って、適度に本文との違いを際立たせましょう。

これにより、小見出しが明確になり、内容がスムーズに把握できるようになります。

ただし、複数の手法を同時に使用する際には注意が必要です。例えば、太字にし、サイズを変え、色も変えるといった方法を重ねると、過剰な装飾になり、逆に読みづらくなってしまうことがあります。なので、なるべくシンプルな装飾に抑えるように気をつけましょう。

ルール2.適切なサイズ・太さを選ぶ

PCのディスプレイでスライドを全画面表示したとき、タイトル部分のフォントサイズがすぐに分かりますか?

実は見た目だけの情報では、フォントサイズを正確に特定することはできません。なぜなら、パワーポイントのスライドサイズはシーンによって変更することが可能だからです。

スライドのサイズが異なっていても、アスペクト比(縦横の比率)が同じであれば、全画面表示した際の見た目のバランスは同じになります。

ただし、実際のフォントサイズはスライドの物理的な大きさに依存します。例えば、同じアスペクト比であっても、スライドサイズを小さくしたときにはフォントサイズも合わせて小さくなります。

そのため、フォントサイズを決める際には、まずスライドのサイズを確認することが重要です。

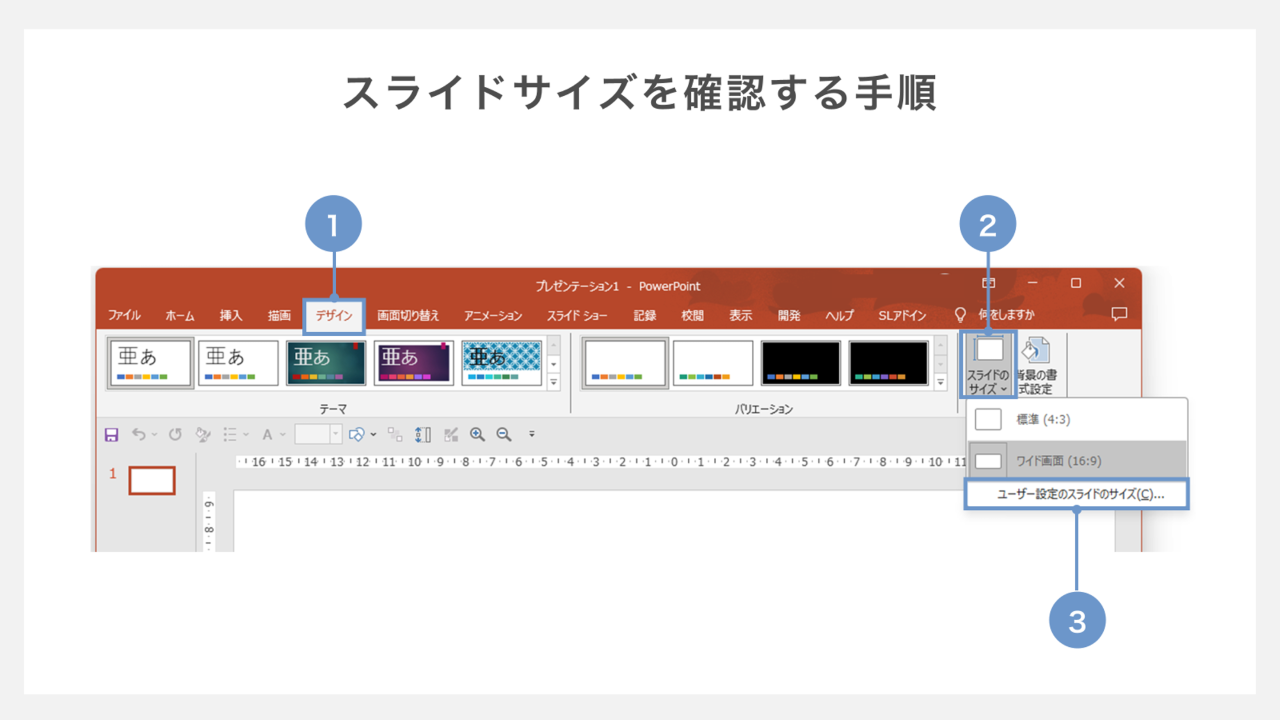

パワーポイントでスライドサイズを確認する方法は以下の通りです。

①「デザイン」を開きます。

②「スライドサイズ」ボタンをクリックします。

③「ユーザー設定のスライドサイズ」を選択します。

これにより、「スライドのサイズ」ダイアログが表示され、スライドのサイズを確認できます。

スライドのサイズを把握することで、適切なフォントサイズを選び、プレゼンテーションの視認性と可読性を確保しましょう。

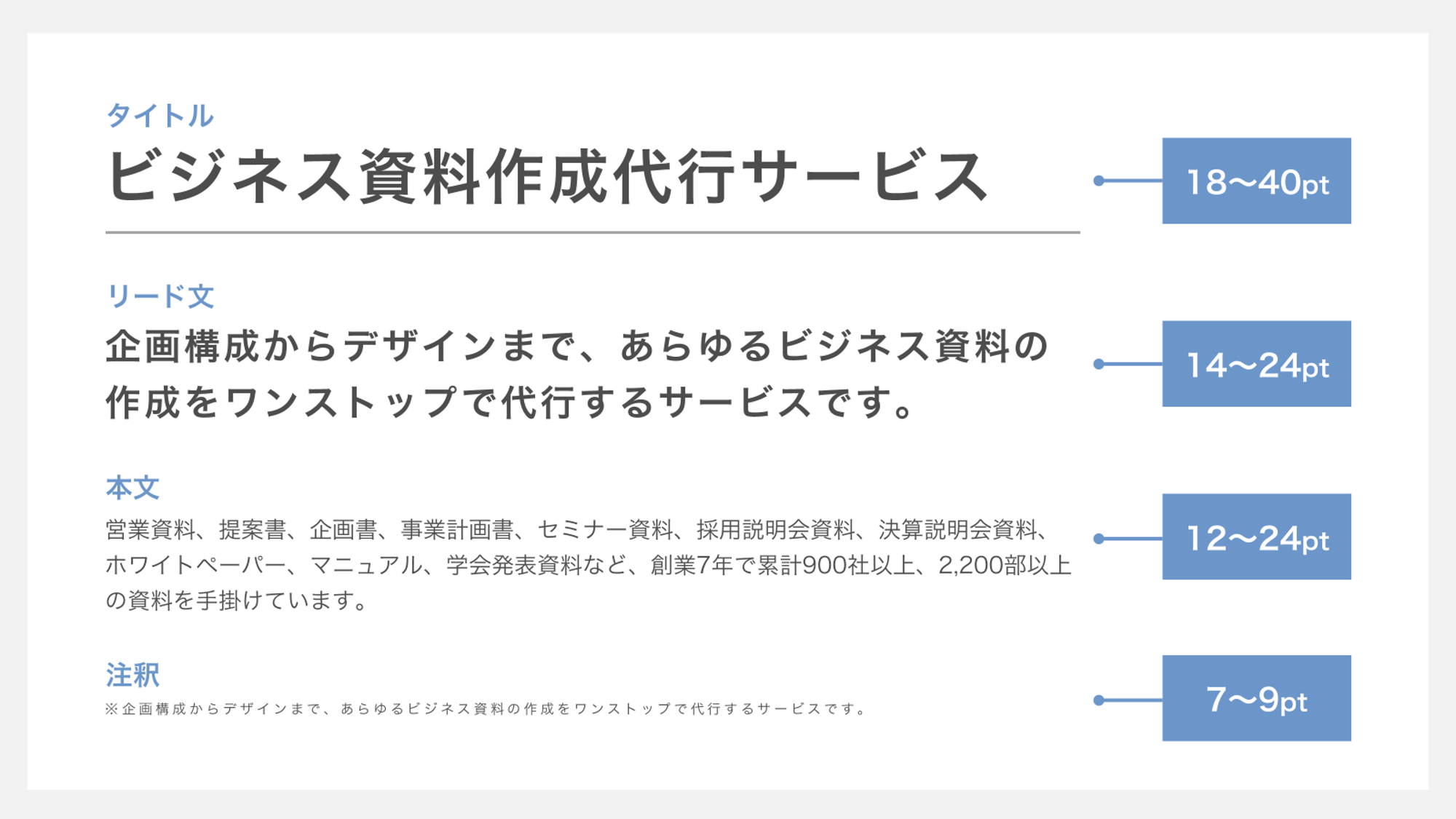

利用シーンに応じてフォントのサイズを決める

プレゼンテーション資料を作成する際、「7〜9pt」のフォントサイズを使用する場合は、補足的な説明や小さな注釈を記載する場合が多いでしょう。通常、このサイズはPC画面で見ると適切に見えます。

しかし、スライドをプロジェクターで投影すると、このサイズの文字はほとんど見えなくなるかもしれません。

これは、スライドのサイズや視覚的なスケールが関係しているからです。

実際、フォントサイズの適切さは、文字が表示される媒体やその用途によって大きく異なります。

例えば、講演会や大きな会議室での投影の場合は、なるべく大きいサイズに設定し、一番後ろの方でも問題なく読めることが必須条件になりますが、配布が前提の資料であれば比較的小さいフォントを使用します。

パワーポイントの配布資料でプレゼンをする場合、強調するテキストやタイトルテキストは18~40pt、スライドの主張となるリードメッセージやまとめのテキストは14〜24pt、本文は12〜24pt、注釈であれば7~9ptとするのがよいでしょう。

強調テキストは本文のサイズを基準とし、役割に応じて1.5~2倍とするのが適切です。

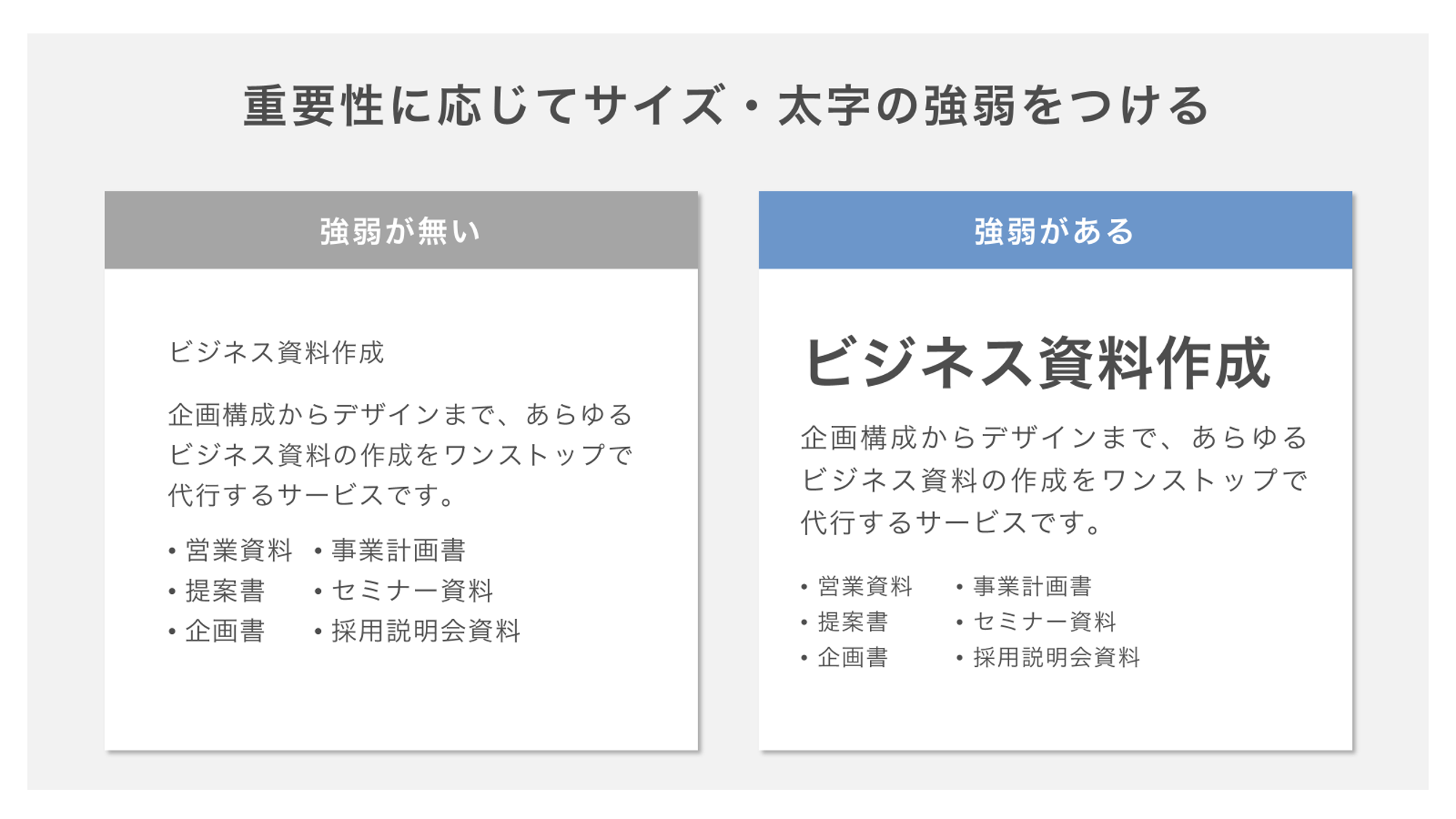

重要性に応じてサイズ・太字の強弱をつける

スライドやポスターで文字がすべて同じスタイルで並んでいると、視聴者はどこに注意を向ければよいか分かりにくくなります。そのため、重要な情報は強調し、視線を自然に誘導することが大切です。これにより、スライドやポスターが格段に見やすくなります。

効果的に情報を伝えるためには、文字のサイズや太さ、色に工夫を加え、重要な要素とそうでない要素に明確なコントラストをつけることが重要です。

例えば、タイトルや主要なポイントは大きく太字で強調したり、文字サイズを大きくしたりし、補足情報や詳細は通常のサイズで表示することで、視覚的にメリハリをつけることができます。

ルール3.適切な行間・字間を設定する

適切な行間とは

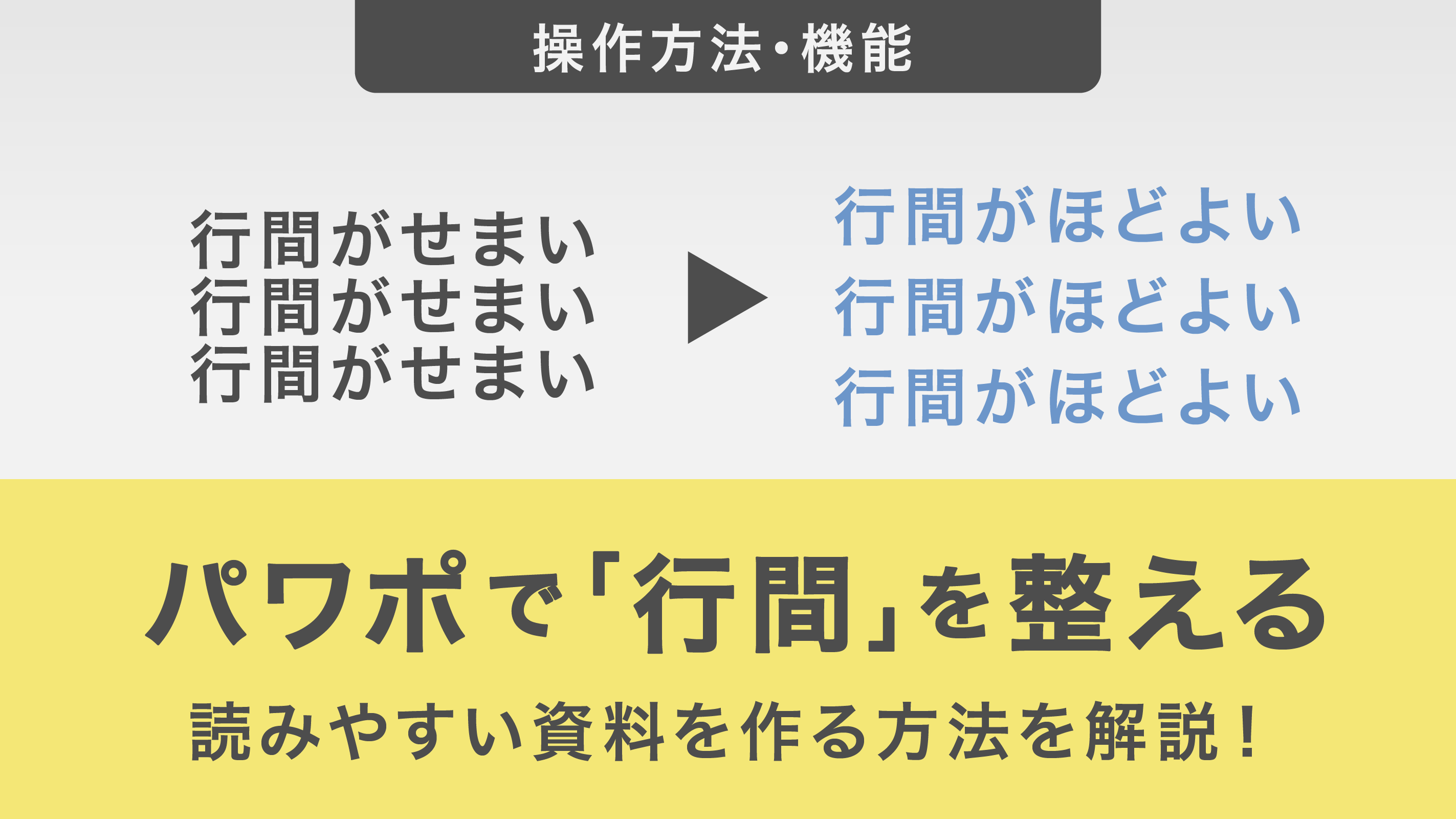

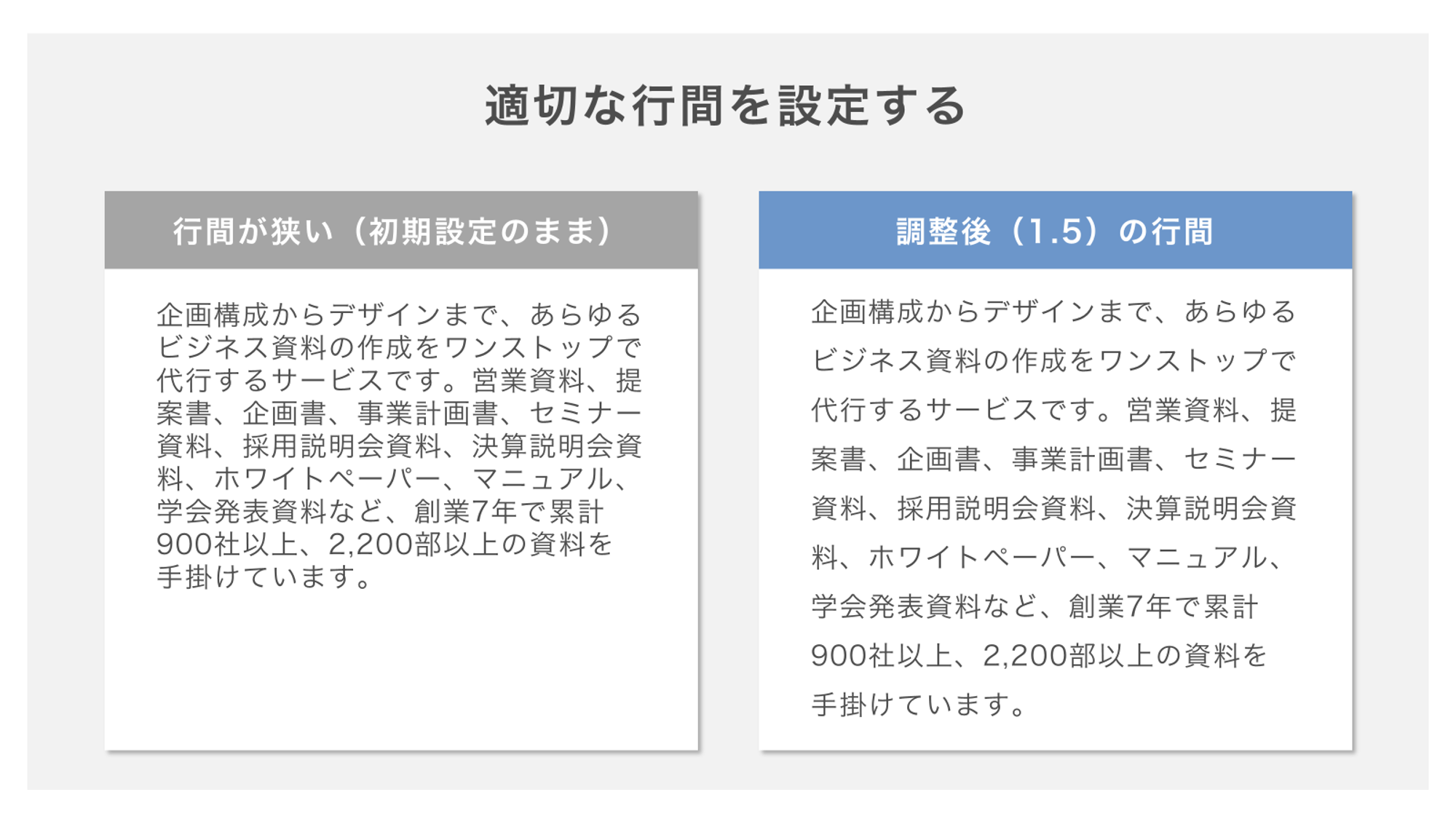

文章を作成する際、行間の調整はとても重要です。

特にPowerPointなどのプレゼンテーションツールでは、初期設定の行間が狭すぎることがあります。これは、ツールが欧文フォント向けに最適化されているためです。

そのため、行間の設定を見直すことが必要です。

適切な行間はフォントサイズの約70%(0.7文字分)を目安にすると良いでしょう。

行間が狭すぎると、文字が詰まりすぎて読みにくくなり、逆に広すぎると文章がばらけて見えることがあります。理想的には、一行の文字数や行数、フォントの種類によって調整が必要です。

例えば、少ない文字数で構成される場合は行間を狭め、ゴシック体のような太いフォントでは行間を広めに設定することが推奨されます。

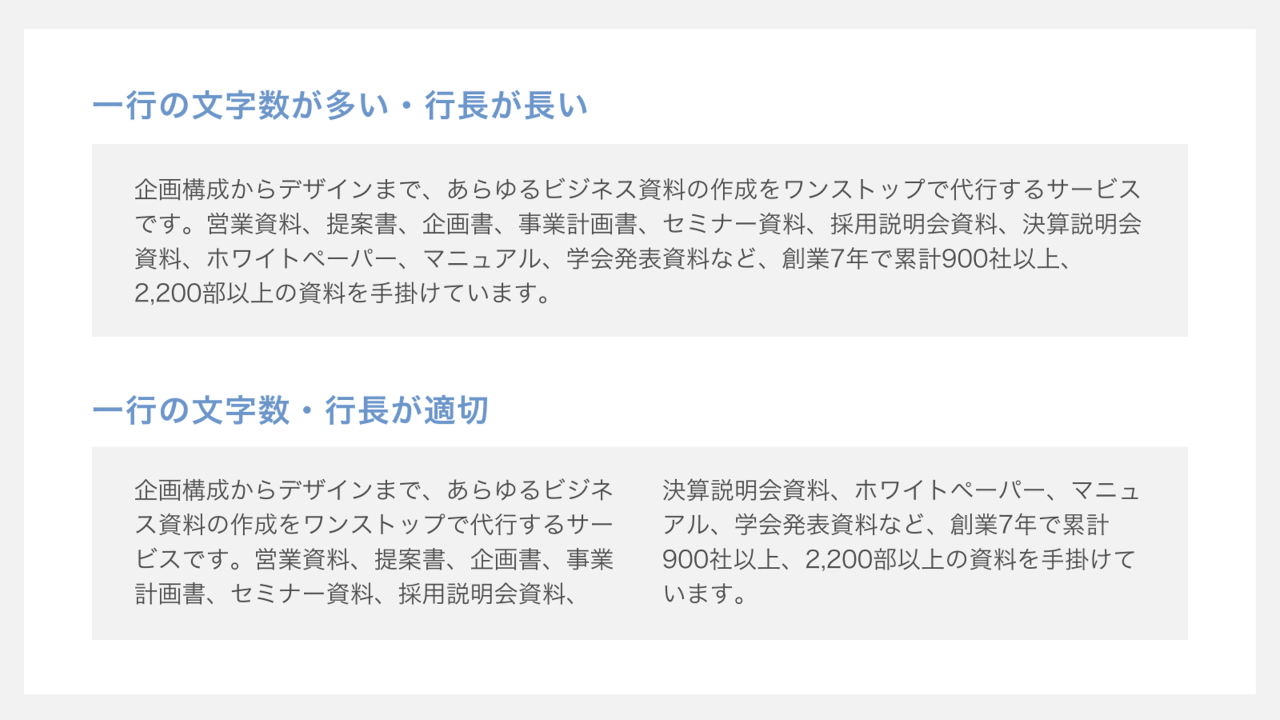

一行の文字数はなるべく短く

スライドやポスターで視覚的に情報を伝える際、一行の文字数が多すぎると、視聴者が文章を追うのが難しくなります。特に、大きなスクリーンで表示される場合や、視線を頻繁に動かさなければならない状況では、一行が長すぎると目が疲れてしまい、情報がスムーズに伝わりません。

例えば、スライドやポスターで一行に詰め込みすぎると、読み手は次の行を見つけにくくなり、全体の理解が困難になることがあります。例のように、一行の文字数を減らし、適切なレイアウトを心がけることで、内容が格段に読みやすくなります。

日本語の場合、一行の文字数が10文字以下になると、視認性が向上する傾向があります。英語では、3単語以下が目安です。これにより、読みやすさが確保され、視線の移動もスムーズになります。

適切な字間とは

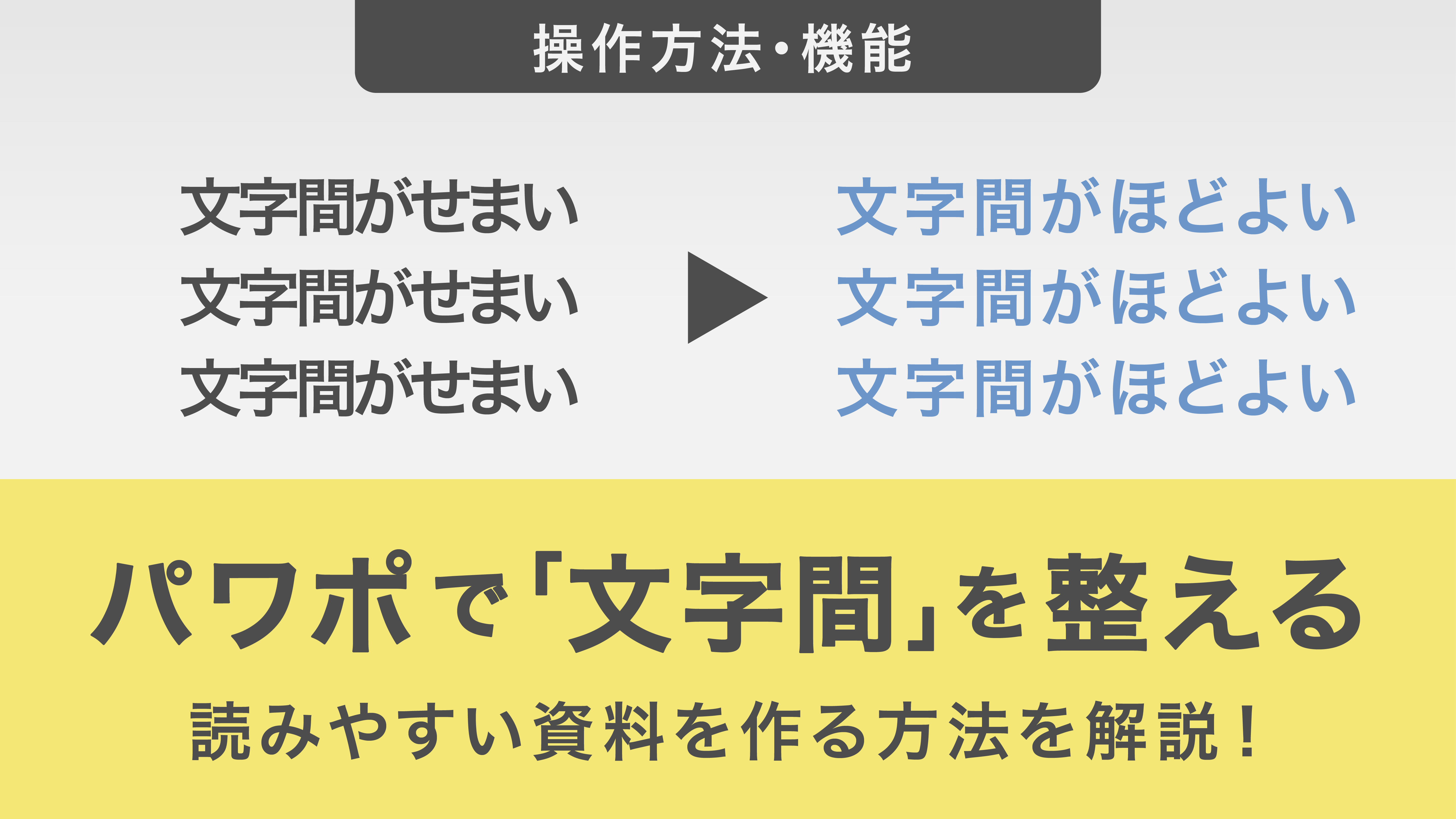

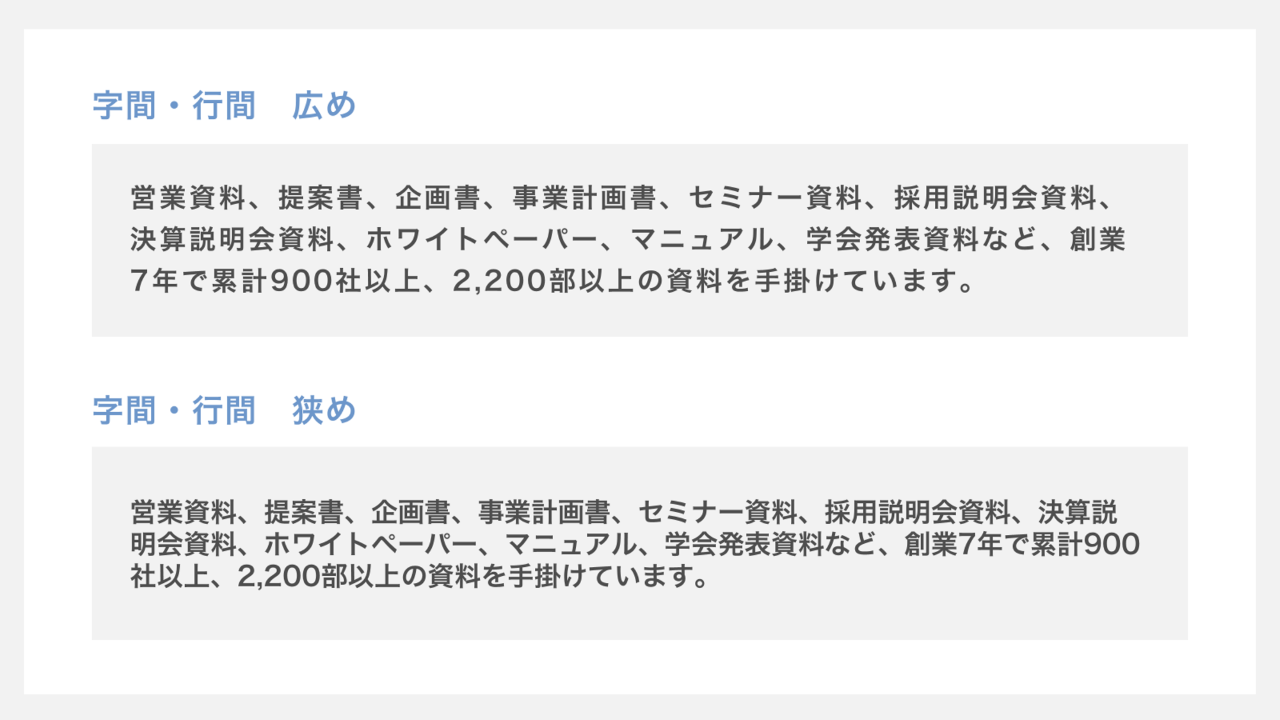

字間(文字と文字の間隔)は、文章の読みやすさを左右する重要な要素です。

文字がくっつきすぎていると、視線が文字間をスムーズに移動できず、読むのが疲れることがあります。一方で、字間を広げすぎると、文字がバラバラに散らばってしまい、文章全体の統一感が失われます。

適切な字間を設定することで、視覚的に心地よく、スムーズに読める文章を作成できます。

特に、文字が大きめのフォント(例えばメイリオなど)を使用する場合、字間の調整は非常に重要です。適切な字間を設定することで、文字が詰まりすぎず、また広がりすぎず、見た目が整います。

一般的には、文字サイズの約5%程度の字間が理想的です。たとえば、文字サイズが20ptの場合、字間は1ptを目安に調整するのが良いでしょう。

また、欧文フォントの場合は、字間の調節があまり必要ないことが多いです。PowerPointで日本語と英語を混ぜて使う際には、英単語の字間だけ「標準」に戻すと、全体の読みやすさが向上します。

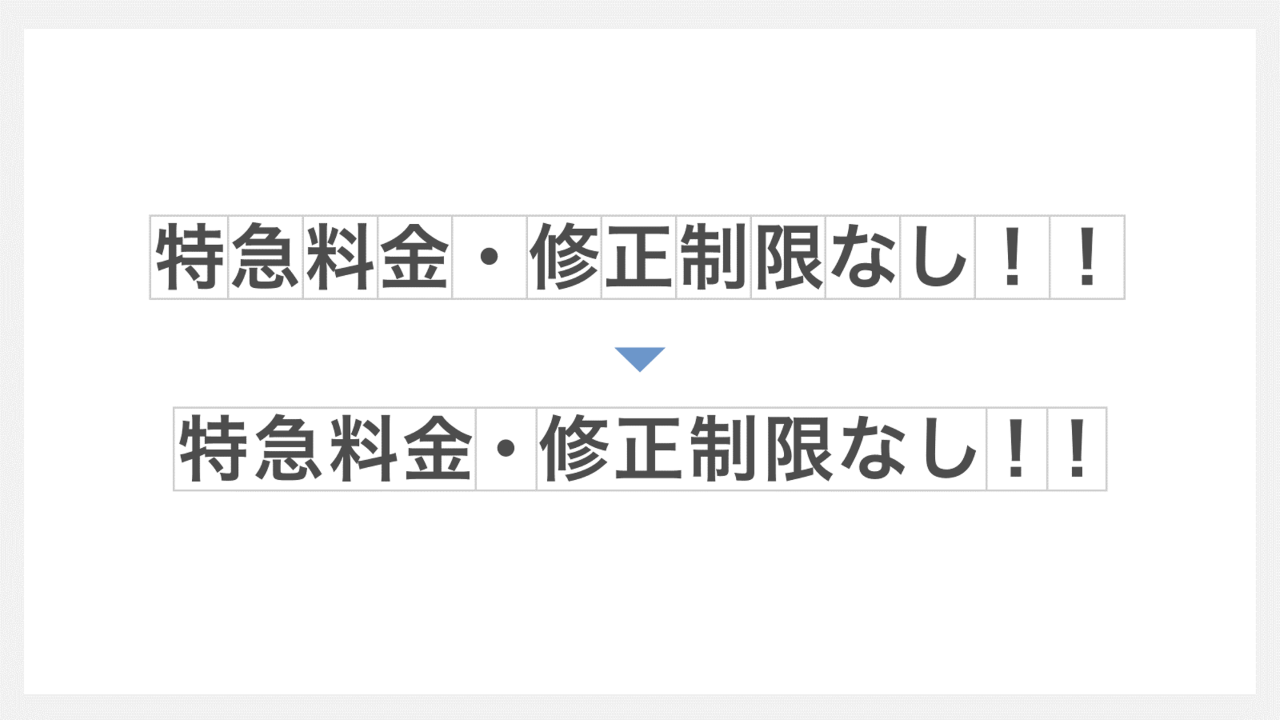

記号は字間を詰めた方が◎

記号は、文字とは異なり、意外と多くのスペースを占めがちです。

タイトルや本文に記号が含まれると、その周囲に不自然な空白ができることがあります。このような余白は、視覚的に煩わしく、文章の流れを乱す原因となります。

例えば、ナカグロ「・」やカッコなどの記号があると、通常の文字よりも広いスペースを必要とします。これにより、記号前後の字間が広がりすぎてしまい、見た目に不自然な感じを与えます。

この問題を解決するためには、記号の前後の字間を調整するか、半角の記号を使用するのが効果的です。

これにより、記号と文字の間に適切なスペースを確保し、文全体の見た目を整えることができます。

タイトルなどの大きな文字の場合

パワーポイントで「タイトル」や「小見出し」などの大きな文字や短い単語を使う場合、字間を調整することがとても重要です。特に、ひらがなやカタカナ(特に促音や拗音を含む)を連続して使うと、漢字に比べて字間が広く見えがちです。そのため、調整しないと見た目がスカスカして、不自然に見えることがあります。

タイトルはすぐに目に入る部分なので、字間の不均衡が可読性やデザイン全体の印象を悪くする可能性があります。これは読み手にストレスを与えることがあり、文章を読みづらくする原因になります。

このような場合には、ひらがなやカタカナの字間を調整することが有効です。文字と文字の間隔を微調整して見た目のバランスを整えましょう。

まとめ

フォントの使い方は、プレゼンテーション資料を作成する上で重要な要素です。

今回紹介した3つの基本ルールを守ることで、資料の見た目や読みやすさが格段に向上します。

これらのルールを意識して実践し、視聴者や読者に良い印象を与えるパワーポイントを作成してみましょう。