図解の作り方を3ステップで解説!種類やツール・テンプレートも紹介

プレゼンテーションや企画書などのビジネスの現場で作成される資料には、わかりやすい図解が欠かせません。複雑な情報を簡潔に伝えられる図解を作成できることは、プレゼンテーションや報告書の質を劇的に向上させる要素と言えるでしょう。

本記事では以下のテーマについて解説します。

図解の基本概念と重要性

効果的な図解作成のための3つのステップ

分かりやすい図解を作るための具体的なポイント

図解の作成に悩む方や、プレゼンテーション力の向上を目指す方に向けて、実践的なアドバイスを提供するので、ぜひ参考にしてみてください。

資料作成にお悩みの方へ。

資料作成の専門家集団が、構成からデザインまで「完全オーダーメイド」で代行します。

目次

・見やすい図解の第一歩!作成前に知っておくべき3つの基本原則・【用途別】ビジネスで多用される代表的な図解の型5選・初心者でも迷わない!分かりやすい図解を作るための3ステップ・デザインの質を劇的に変える!図解作成3つのテクニック・効率化をサポート!図解作成におすすめのツール3選(パワポ・Canva・Miro)・【ビフォーアフター】プロが手掛ける効果的な図解の制作事例・まとめ:図解作成のコツをマスターして、説得力のあるプレゼン資料へ

見やすい図解の第一歩!作成前に知っておくべき3つの基本原則

まず、図解を作成する際に押さえておくべき基本的な考え方について紹介します。

- 伝えたい内容を明確にする

- 視線の流れを意識する

- 図解の型を理解する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 伝えたい内容を明確にする

図解作成の第一歩は、読み手に伝えたいメッセージを明確にすることです。1枚の図解に1つのメッセージを盛り込むことを意識し「伝えるべきこと」をテキストベースで書き出しましょう。

新商品のプレゼンを例にとると「この商品の特徴は3つ」というように、要点を簡潔にまとめることが重要です。情報が複雑になる場合は何枚かに分け、1つの図解に掲載する情報を絞り込みましょう。

プレゼンや資料のなかで挿入される図解には、テキストでは伝わりきらない部分を補足する役割があります。文章の説明では理解しにくい箇所に図解を挿入すれば、視覚的に内容を伝えられるため、よりわかりやすい資料になるでしょう。

2. 視線の流れを意識する

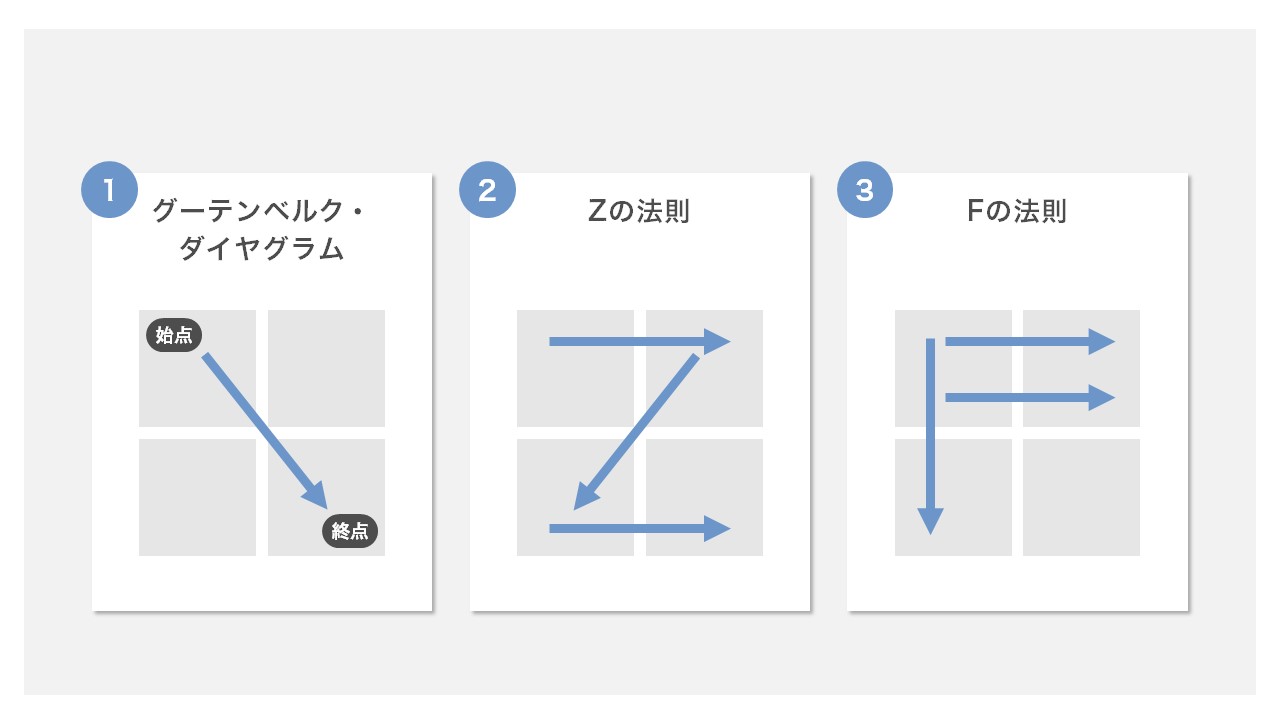

人の視線は左上から右下へと流れる傾向があり、重要な情報ほど左上に配置すると、閲覧者の印象に残りやすくなる効果が期待できます。視線誘導の型としては、以下の3つが有名です。

| 型 | 例 |

| グーテンベルクダイアグラム | 新聞やマガジンの紙面レイアウトなど |

| Zの法則 | 広告ポスターや看板のデザインなど |

| Fの法則 | WebサイトのデザインやWeb記事など |

このようなパターンを理解して要素を配置すれば、直感的にわかりやすい図解をデザインできます。目的や媒体に応じて最適なパターンを選択することが重要です。

3. 図解の型を理解する

図解にはさまざまな型があり、内容に合わせて適切なものを選択することが重要です。たとえば、プロセスの説明にはフローチャート、項目の比較にはマトリックスというように、伝えたい情報によって適切な型が存在します。具体的な型については次の項目で紹介するので、詳しく見ていきましょう。

適切な図解の型を選べば、複雑な情報もわかりやすく伝えられます。図解の作成時は、対象となる読者や使用する媒体(プレゼンテーション・印刷物・Webサイトなど)も考慮して、型を選ぶと良いでしょう。

ビジネス資料の作成なら専門会社にお任せ!

とはいえ、理論を理解しても時間が無い中で図解をイチから考えていくのは大変です。

累計支援数1,000社超の実績を持つVIRTUAL PLANNERなら、まとまりきっていない情報を渡すだけでOK。専任のコンサルタントが要素を整理し、最適な図解を含めた構成案を作成します。

【用途別】ビジネスで多用される代表的な図解の型5選

次に、代表的な図解の型を5つ紹介します。

- ロジックツリー

- ベン図

- 相関図

- フローチャート

- マトリックス図

ひとつずつ見ていきましょう。

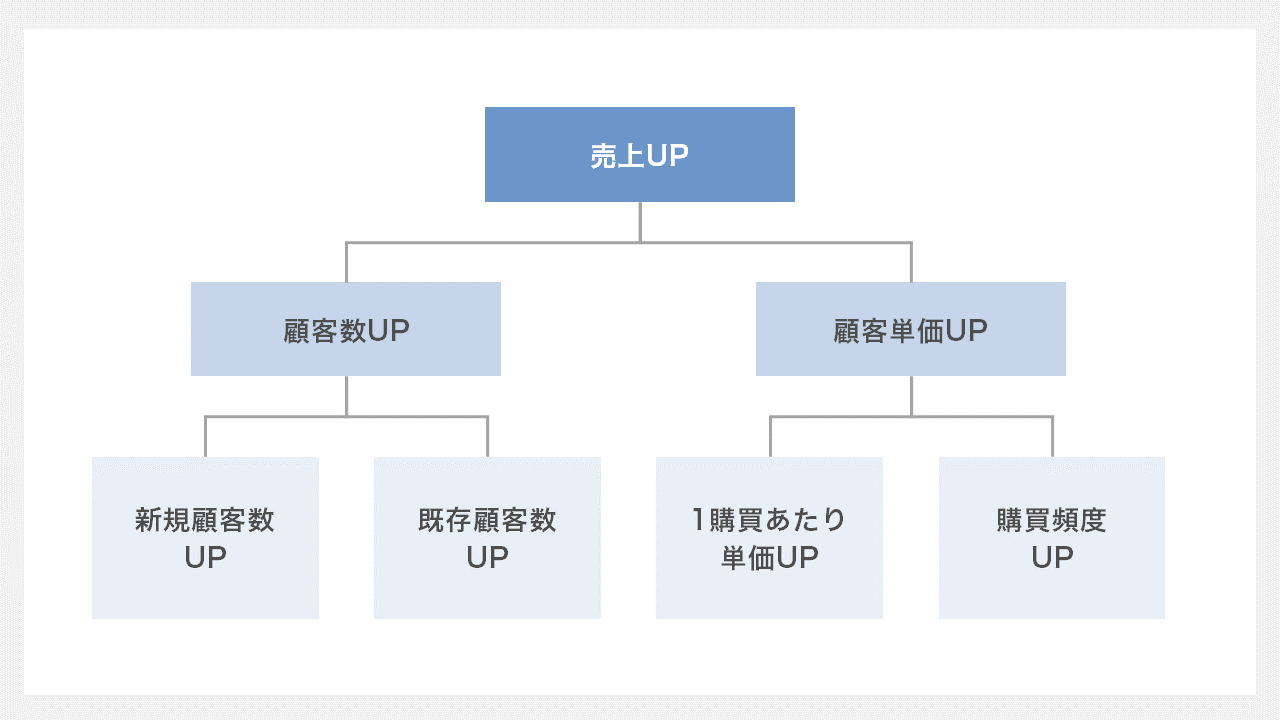

1. ロジックツリー

ロジックツリーは、問題や課題を系統立てて整理・分析するための図解手法です。大きな問題を小さな要素に分解し、階層構造で表現します。たとえば、「売上を上げるには」という課題を「新規顧客獲得」「既存顧客数向上」「単価上昇」などに分解できます。

ロジックツリーは問題の全体像を把握し、解決策を体系的に整理するのに適している型です。ビジネス戦略の立案や意思決定のプロセスを説明する際に役立つでしょう。

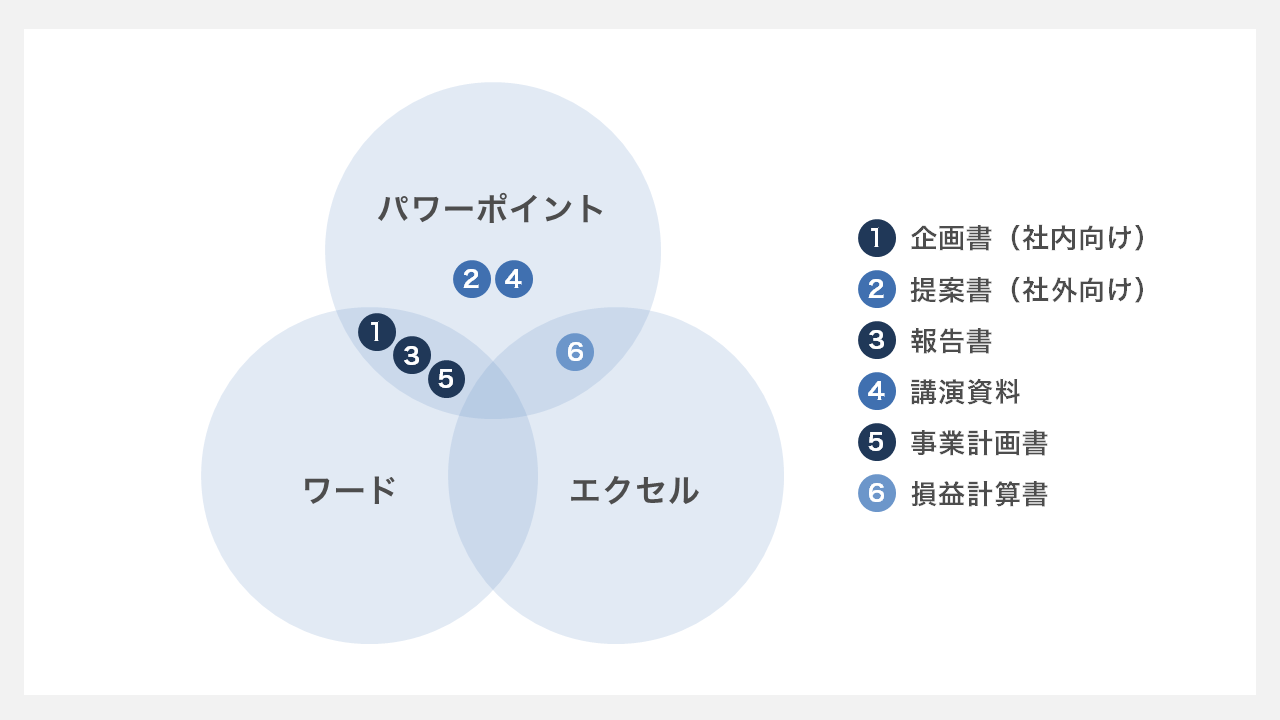

2. ベン図

ベン図は、複数の集合の関係性を視覚的に表現する型です。重なり合う円を使用して、要素間の共通点や相違点を明確に示します。両者に共通する特徴は円の重なる部分に、固有の特徴は各円の独立した部分に記載します。

2つ以上の要素の関係性を簡潔に表現できるため、比較分析に適している図解と言えるでしょう。ベン図は、製品開発やマーケティング戦略の立案など、さまざまな場面で活用できる図解です。

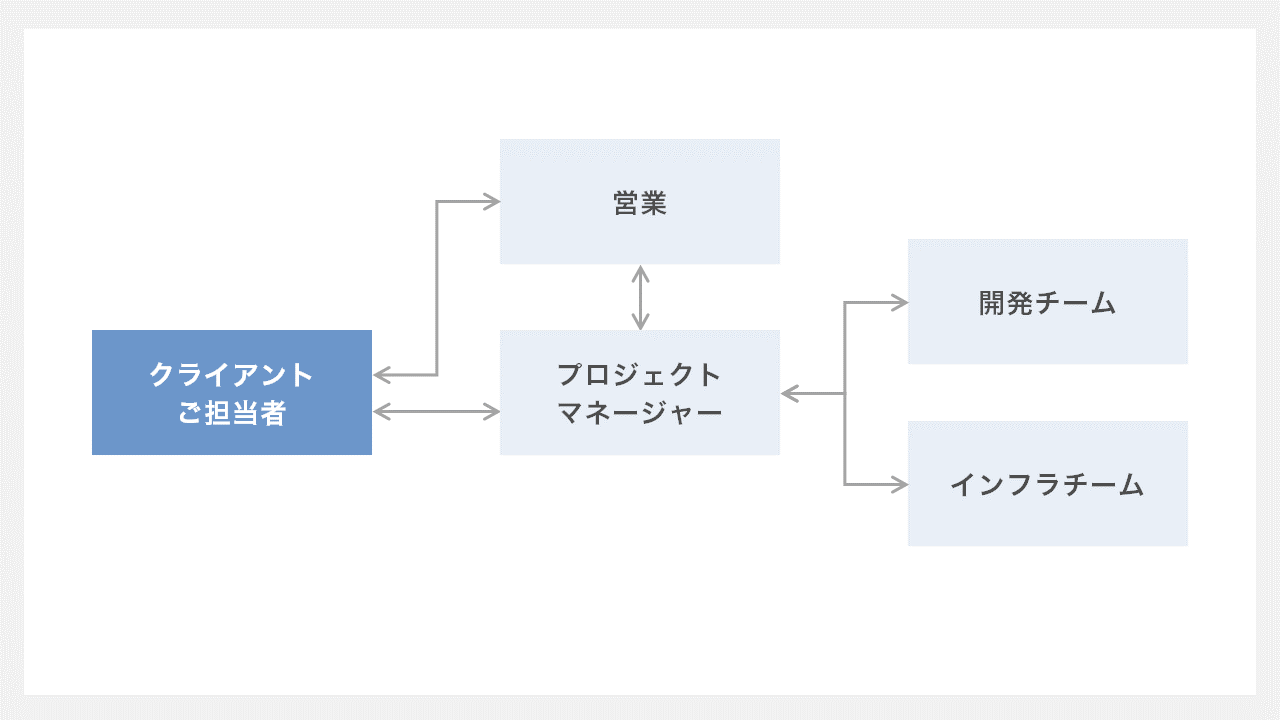

3. 相関図

相関図は、複数の要素間の関係性や影響度を視覚化する型です。要素を長方形などの図形として配置し、線や矢印でそれらの関連を示します。たとえば、各部署の連携状況やプロジェクトの各要素におけるお互いの関係性を表現できます。

線の太さや矢印の方向で、関係性の強さや影響の方向性を直感的に表現できるのが特徴です。そのため相関図は、複雑なシステムや組織構造を理解する際に効果的な手法と言えます。

相関図についてのより詳しい解説は、こちらの記事を参考にしてみてください。

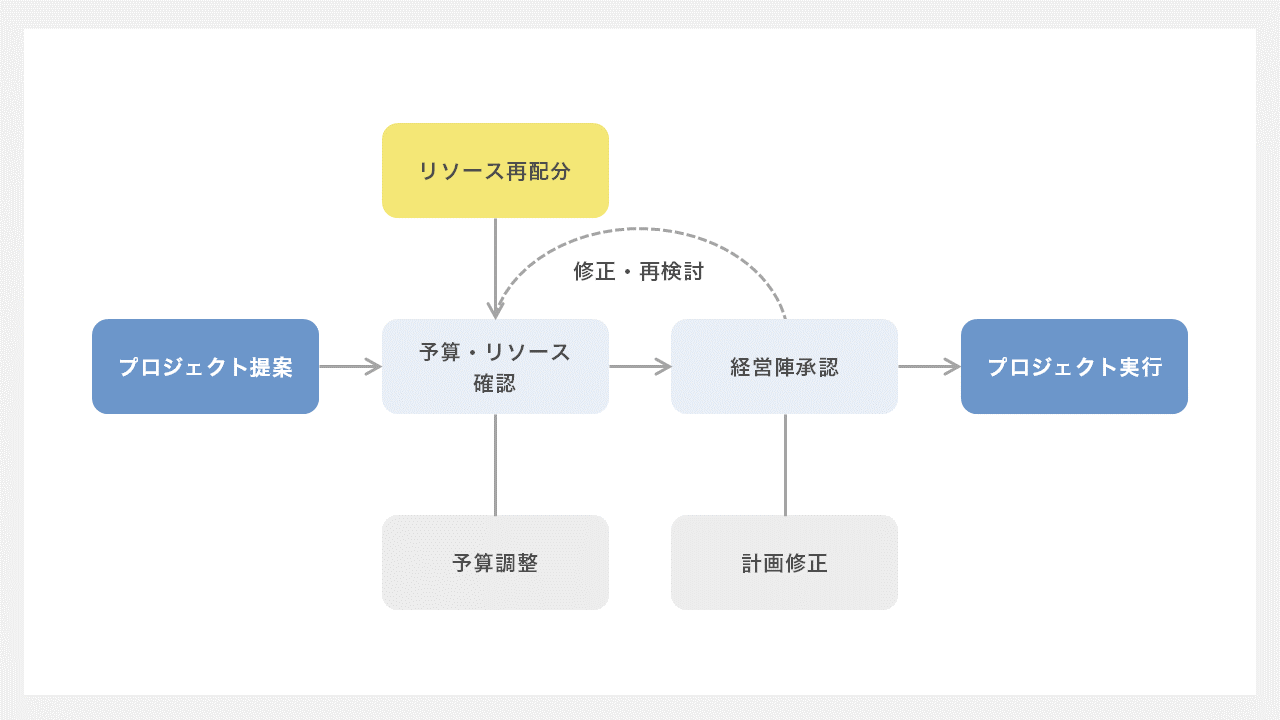

4. フローチャート

フローチャートは、プロセスや手順を視覚的に表現する型です。矢印でつながれた一連の図形を使用し、情報や作業の流れを示します。業務プロセスを可視化したり顧客対応の手順などを表現したりするのに適しています。

複雑なプロセスを簡潔に表現でき、問題点や改善箇所を特定する際に役立つでしょう。そのためフローチャートは、ビジネスプロセスを可視化したりマニュアルを作成したりする際に活用されています。

分岐点を設けることで、条件に応じた異なる流れも表現できる点も使いやすいポイントです。

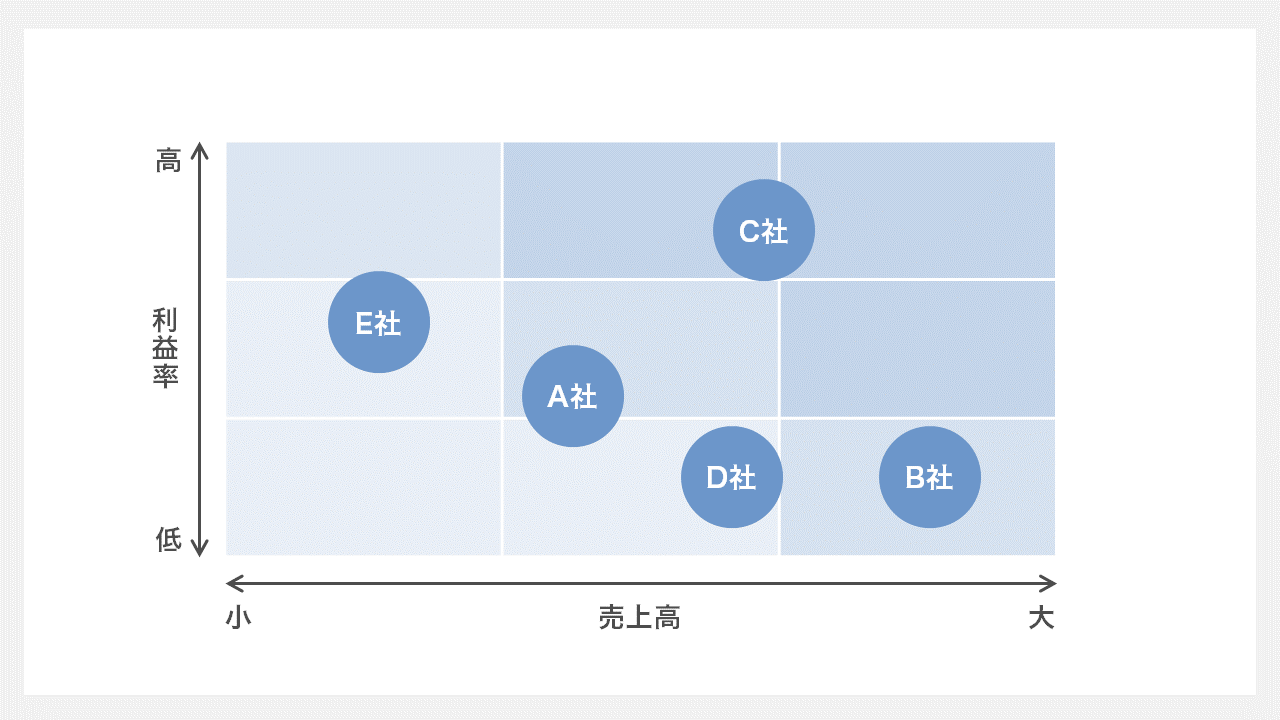

5. マトリックス図

マトリックス図は、2つの軸を用いて情報を整理し、関係性を示す図解の型です。縦軸と横軸に評価軸を設定し、平面に要素を配置していきます。複数の要素間の比較や、相互作用の分析に効果的です。

情報を体系的に整理でき、全体像の把握や傾向の発見に役立ちます。とくに、自社と競合他社を比較・分析する際に用いられる「ポジショニングマップ」は、マトリックス図を使用する典型例です。

初心者でも迷わない!分かりやすい図解を作るための3ステップ

ここでは、図解の作り方を3つのステップに分けて解説します。

- 図解に盛り込む情報を整理する

- 図解の型を決める

- テキストやオブジェクトを配置する

1ステップずつ進めることで、わかりやすい図解を作成できるでしょう。

1. 図解に盛り込む情報を整理する

図解作成の第一歩は、伝えたい情報を明確にして図解に盛り込む内容を整理することです。主要なポイントを3~5つ程度に絞り込み、メインの情報と補足情報を区別しましょう。

このとき、専門用語や難解な表現はできるだけ平易な言葉に置き換えることが大切です。

不要な情報や読者を混乱させそうな内容は、思い切ってカットするとシンプルな図解ができます。

2. 図解の型を決める

次に、図解の型を決定しましょう。フォーマットを適切に選べば、直感的にわかりやすい図解を作成できます。異なる図解の型には、それぞれ固有の特徴と長所があるため、伝えたい情報の性質に合わせて図解の型を選択します。

代表的な図解の型とその適用例は、以下のとおりです。

| 図解の型 | 適している情報の性質 | 具体例 |

| ロジックツリー | 問題や課題の分解と分析 | 問題点の体系的な整理、原因追及 |

| ベン図 | 要素間の共通点や相違点 | 部署間の業務範囲の重複 |

| 相関図 | 複数の要素間における関係性 | 組織内の各部署の連携状況 |

| フローチャート | プロセスや手順 | 商品の製造工程、顧客対応手順 |

| マトリックス図 | 比較や分類 | 製品ラインナップと顧客セグメントの関係 |

状況に応じて複数の図解の型を組み合わせると、よりいっそうわかりやすい図解を作成できるでしょう。

3. テキストやオブジェクトを配置する

選択した図解の型に基づいて、テキストやオブジェクトを配置します。視線の流れを意識し、重要な情報ほど左上などの目立つ位置に配置しましょう。

以下のポイントを意識すると見栄えがよくなるので、意識してみることをおすすめします。

- フォントのサイズや色を使い分け、情報の重要度を表現する

- 図形やアイコンを活用し、視覚的な理解を促進する

- 色使いは3色程度に抑え、統一感のあるデザインを心がける

このようなポイントを意識すれば、視覚的にわかりやすい図解を作成できます。

デザインの質を劇的に変える!図解作成3つのテクニック

直感的に意味を伝えられる図解を作るには、以下のポイントを押さえることが大切です。

- テキストは相手がわかりやすい言葉づかいにする

- 配色は3色以内に抑える

- デザインはシンプルな見た目を意識する

図解を作成する際は、ぜひ参考にしてみてください。

1. テキストは相手がわかりやすい言葉づかいにする

図解のテキストは、対象となる読者層に合わせた言葉づかいを心がけましょう。専門用語や業界特有の表現は、できるだけ平易な言葉に置き換えることが大切です。

抽象的な表現よりも具体的で明確な言葉を選び、必要に応じて、用語の説明や補足を付け加えましょう。数値データを使用する際は、単位や比較対象を明確にすることで誤解を招くことを防げます。

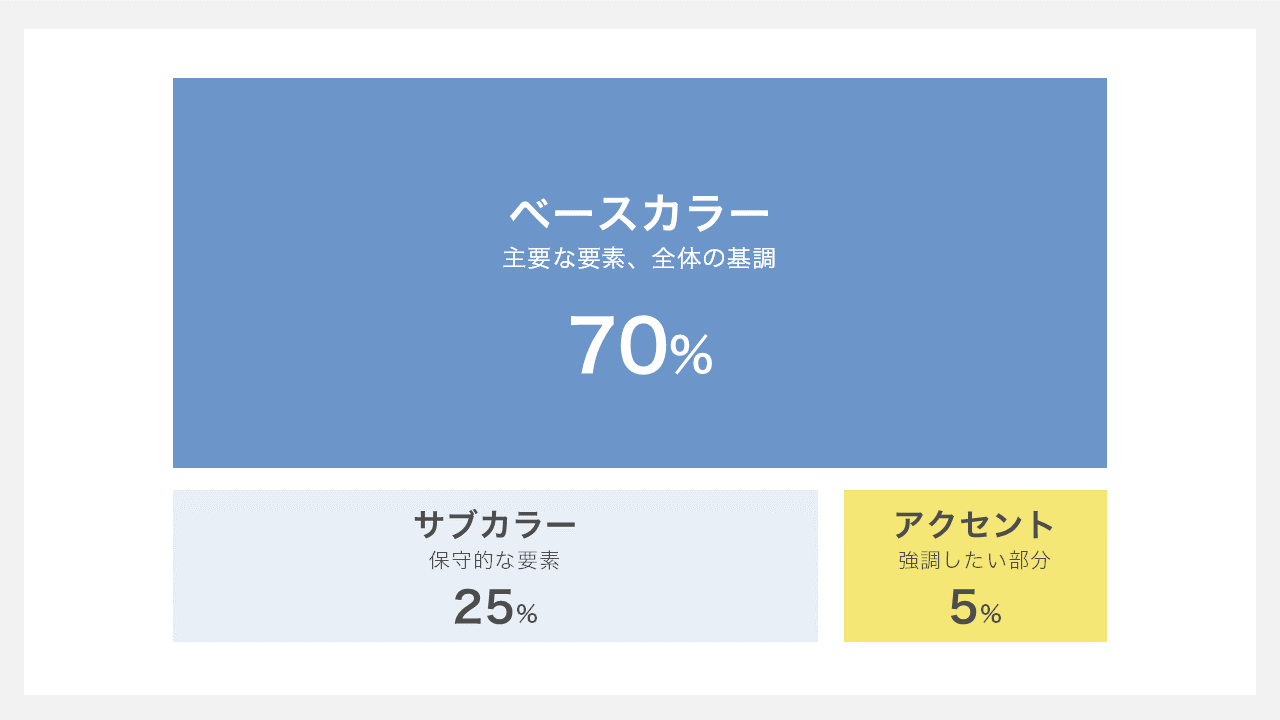

2. 配色は3色以内に抑える

配色を基本的に3色以内に抑えれば、視認性が高まるとともに図解全体の統一感を演出できます。配色のパターンは、ベースカラー・サブカラー・アクセントカラーという構成が一般的です。

色を選ぶ際は、それぞれの色が持つ印象や意味を考慮し、伝えたいメッセージに合った配色を選びます。コントラストを意識し、テキストと背景の色を明確に区別できるようにしましょう。企業のブランドカラーがある場合は、それを基調とした配色を選ぶと独自性を出せます。

色の使い方に一貫性を持たせ、同じ意味を表す要素には同じ色を使用すると読み手が理解しやすい図解を作ることができます。

3. デザインはシンプルな見た目を意識する

図解のデザインは、必要最小限の要素でシンプルに構成することが重要です。不要な装飾や複雑な図形は避け、情報を直感的に伝えられるデザインを心がけましょう。

以下のようなポイントを意識すると、洗練されたデザインを作成できます。

- 余白を適切に設け、情報が密集しすぎないようにする

- 統一感のあるフォントやアイコンを使用し、全体の調和を保つ

- ロジックツリーのような型を用いて階層構造を視覚的に表現する

このようなポイントを押さえれば、シンプルでわかりやすい図解に近づくでしょう。

効率化をサポート!図解作成におすすめのツール3選(パワポ・Canva・Miro)

図解を作成する際によく使われているツールを紹介します。

- PowerPoint

- Googleスライド

1. PowerPoint

PowerPointは、多くのビジネスパーソンに馴染みのある図解作成ツールです。豊富な図形や線・テキストボックスを使ってさまざまな図解を作成できます。

また、PowerPointにはスマートアートという機能があり、図解を作成する際に使うと非常に便利です。

スマートアート機能を使えば、ロジックツリーやフローチャートなどの基本的な型をテンプレートとしてそのまま使えます。

1からオブジェクトの形や色・線を選ぶ必要がないため、基本的な型に沿った図解を簡単に作成できるでしょう。

2. Googleスライド

Googleスライドは、無料で使用できるWebベースのプレゼンテーションツールです。基本的な図形やテキストボックス・線などを使ってさまざまな図解を作成できます。

テンプレートの充実度はPowerPointに劣るものの、リアルタイムでの共同編集機能があり、リモートでも同時に編集できるというメリットもあります。クラウド上で自動保存されるため、データの紛失リスクが低い点もGoogleスライドの特徴です。

また、PowerPointとの互換性があるため、Googleスライドで作成した図解データをPowerPoint上で扱える点も便利なポイントです。

【ビフォーアフター】プロが手掛ける効果的な図解の制作事例

弊社ストリームラインは、高品質な図解を含む資料作成サービスを提供しています。クライアントの要望に応じて、ロジックの作り込みから構成の作成・デザインまで一貫して対応できます。

ホワイトペーパーの作成をご依頼いただいたUnipos株式会社様からは、「イメージとズレのない資料を出すスピード感」を評価いただきました。

短納期でも高品質な成果物を提供し、クライアント様にご満足いただいています。

「自社で資料制作する人的リソースを割けない」「クオリティが高い資料を用意したい!」という方は、弊社の資料作成代行サービス「バーチャルプランナー」にぜひご相談ください。

まとめ:図解作成のコツをマスターして、説得力のあるプレゼン資料へ

効果的な図解作成は、ビジネスコミュニケーションを大きく改善する強力なスキルです。伝えたい内容を明確にし、適切な図解の型を選ぶことで、複雑な情報も簡潔に表現できます。

PowerPointやGoogleスライドなどのツールを活用し、直感的にわかりやすい図解を作成しましょう。