相関図とは? 種類や作り方を解説【便利なツールも紹介】

本記事では、パワーポイントで相関図を作成する方法を解説します。

併せて、さまざまな相関図の種類、Canvaやedrawなどの便利なツールもご紹介していきます。

相関図を活用して、わかりやすく説得力のある資料作りを目指しましょう。

目次

・相関図とは

・相関図の種類

登場人物の相関図

ビジネス用の3つの相関図

・相関図をパワーポイントで作成する方法

相関図に入れる情報をリストアップする

リストアップした情報を整理する

整理した情報を相関図に反映する

・相関図を作成できるサイト・ツール

Canva

edraw

bizocean

イラスト緑花

相関図とは

相関図とは、人物や業界などの関係性を視覚的に表現する図で、複数の要素間のつながりを一目で把握できるツールです。

マインドマップのようにアイデアや概念を整理する際にも使用され、特定の人や組織、業界の相互関係や影響を理解するのに役立ちます。

相関図の種類

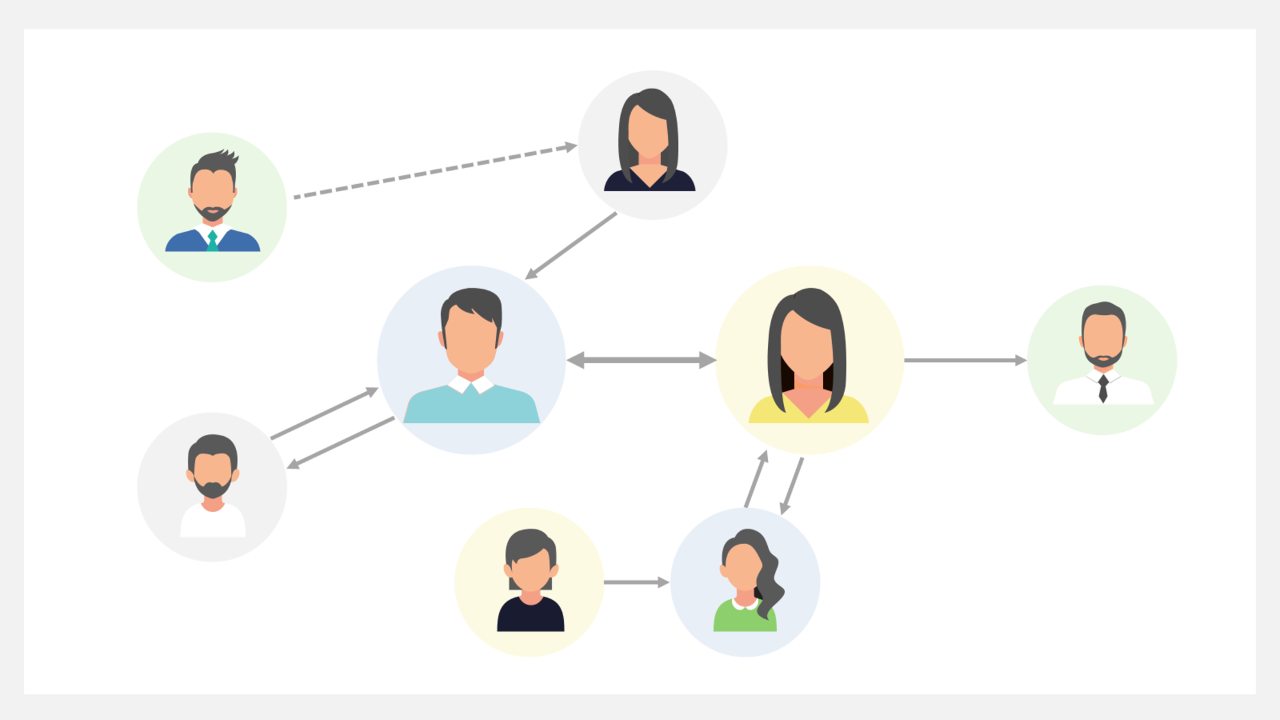

登場人物の相関図

登場人物相関図とは、小説やドラマなどの物語に登場する人物同士の関係性を視覚的に表す図です。

この相関図の特徴は、以下の通りです。

登場人物同士のつながりや役割をわかりやすく表現できる点が大きな利点です。多くの場合、主人公を中心に配置し、その周囲に関連する登場人物を配置します。

線の太さや色、矢印の向きなどを工夫することで、関係の強さや方向性など、人物同士の詳しい関係を示すことができます。

さらに、物語の進行に合わせて相関図を更新することで、ストーリーの展開や人物の成長・変化を把握しやすくなるという利点もあります。

ビジネス用の3つの相関図

ビジネスで使用される相関図には、主に以下の3種類があります。

- 業界相関図

- 製品相関図

- 社員相関図

これらは見た目が似ていることが多いですが、それぞれ異なる特徴を持ちます。

そのため、各相関図の特徴を理解することで、状況に応じて適切な相関図を使い分けることが重要です。これら3つの相関図について詳しく解説していきます。

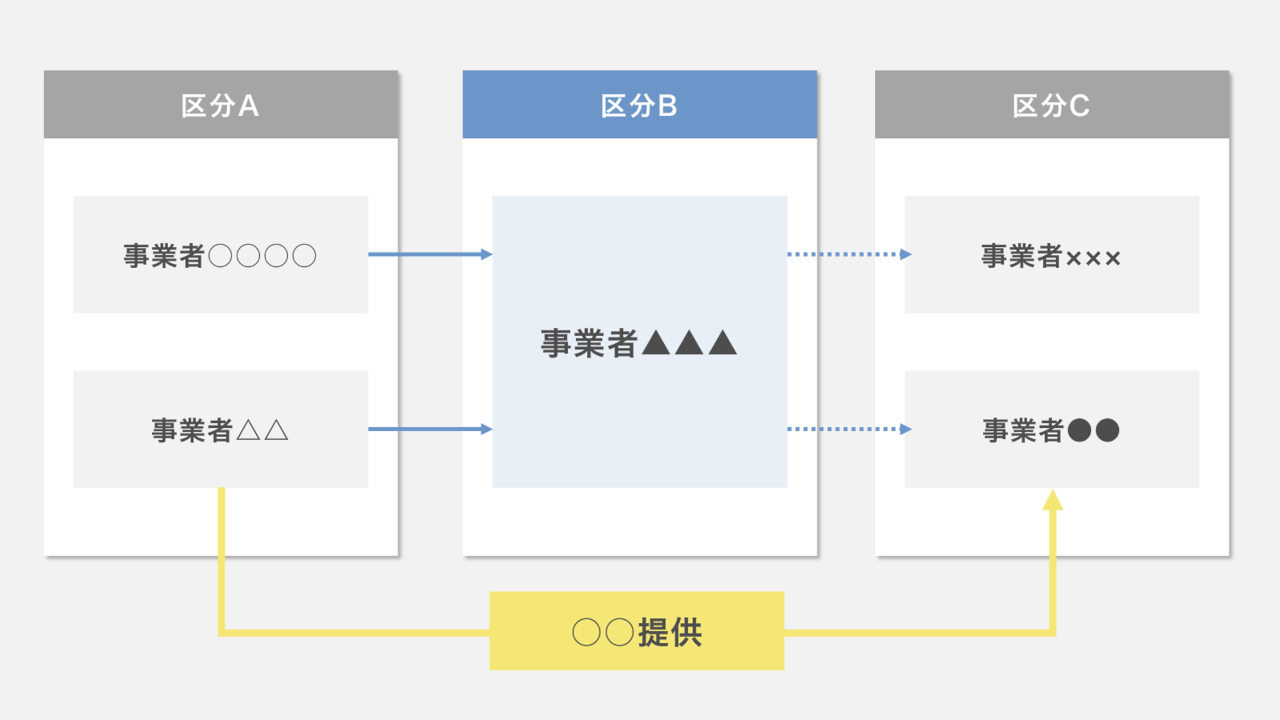

業界相関図

業界相関図の特徴は次の通りです。

| 1. 業界全体を俯瞰できる | 業界内の主要な企業や組織がどのように関わっているかを 視覚的に表すことで、業界全体の構造や主要プレーヤーの 位置関係を簡単に把握できます |

| 2. 複雑な関係を整理しやすい | 取引関係や提携など、企業間の複雑な関係性も業界相関図を 使えば、図示化されることでより理解しやすくなります |

| 3. 業界の動向を予測しやすい | 業界内の企業や組織の関係性を見える化することで、 将来的な業界の動向や変化を予測する材料として活用できます |

| 4. 業界の詳細分析に効果的 | 競合状況や市場シェアなど、業界における企業同士の関係を 把握するのに役立つため、業界分析のツールとして非常に有効です |

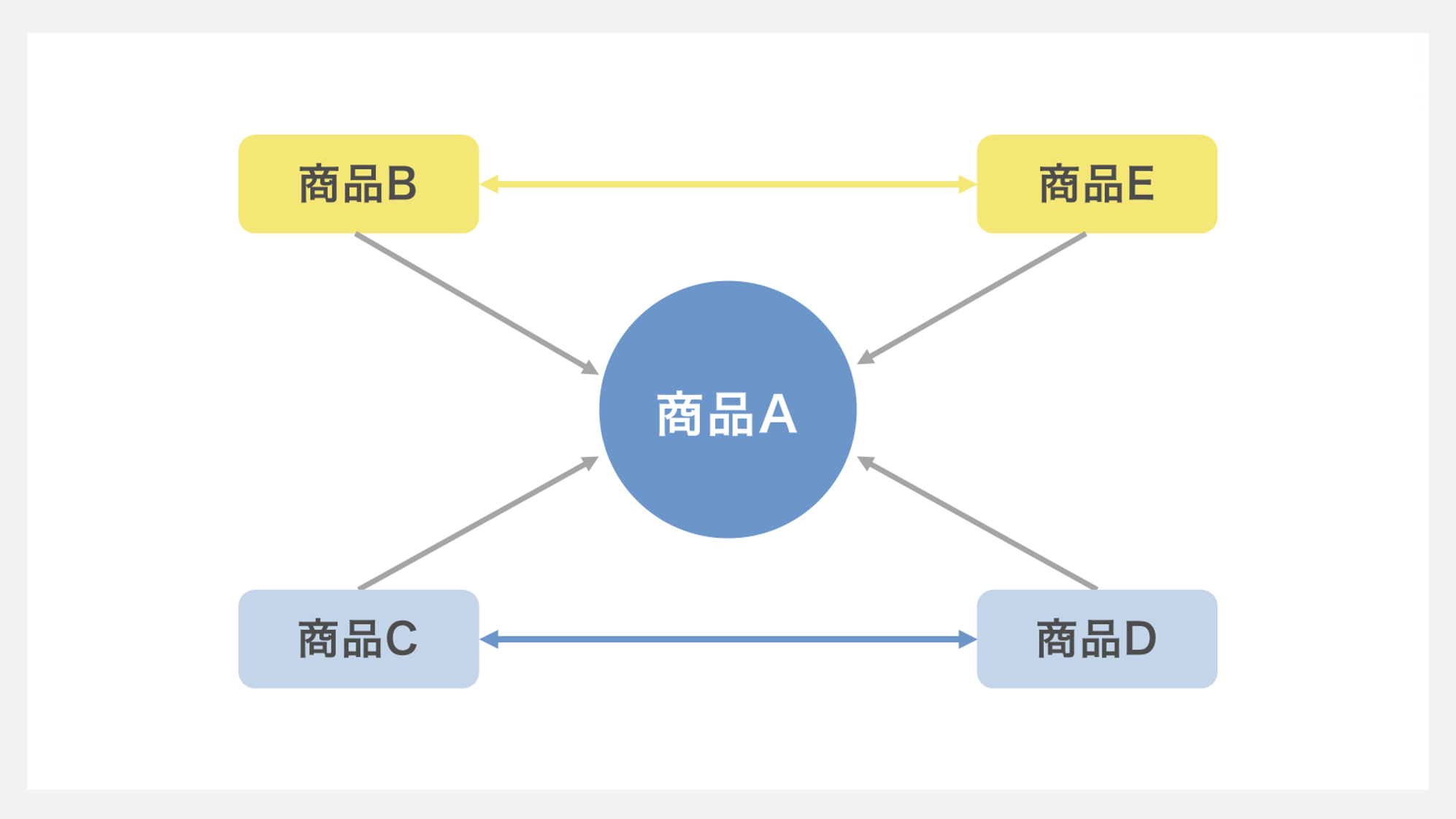

製品相関図

製品相関図の特徴は以下の通りです。

| 1. 製品の構成や機能を簡潔に表現 | 製品を構成する部品や機能の関係性を、 視覚的にわかりやすく表します |

| 2. 親子関係を明確に示す階層構造 | 製品相関図は階層構造になっており、 主要な製品とその部品や機能の親子関係を明確に可視化します |

| 3. 共通部品や機能の共有を表現 | 複数の製品に共通する部品や機能がある場合、 それらが共有されていることを一目で理解できるように示します |

| 4. 変更点の追跡が容易 | 製品開発の過程で変更された部品や機能も、図を通じて簡単に 特定することができ、進捗や変更点を把握するのに便利です |

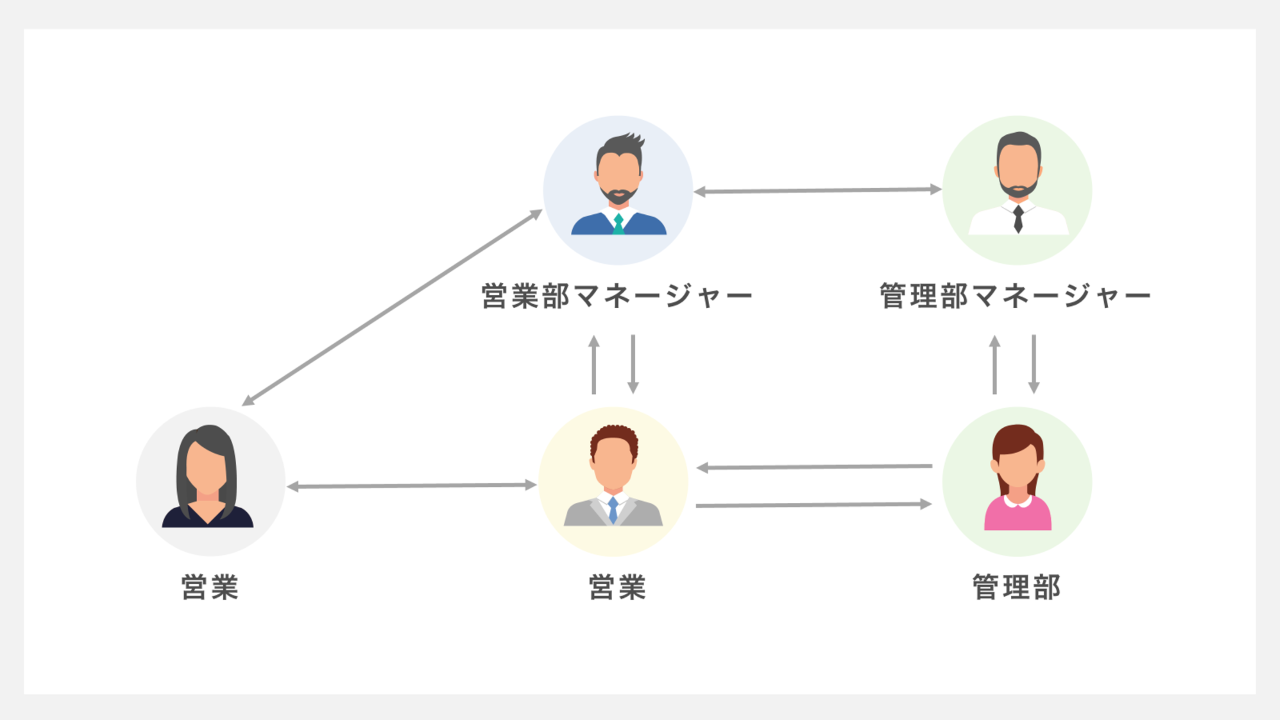

社員相関図

社員相関図の特徴は次の通りです。

| 1. 役職や職種に関する情報を含む | 役職や職種といった属性情報に加え、 社員同士の関係性を示すリンク情報が含まれています |

| 2. 社員間のつながりを一目で把握できる | 上司と部下の関係や同僚同士のつながりを視覚的に示す ため、社員間の関係を簡単に理解することができます |

| 3. 人事異動や配置の決定に役立つ | 組織全体の人事異動やプロジェクトメンバーの配置など、 戦略的な意思決定をサポートする情報が得られます |

相関図をパワーポイントで作成する方法

相関図に入れる情報をリストアップする

ビジネス用の相関図をパワーポイントで作成する際は、まず相関図に含める情報をリストアップすることが重要です。

例えば、人事相関図を作成する場合、社員の氏名、所属部署、役職、連絡先を具体的に整理します。これにより、組織内の人間関係や役割分担が一目で理解できるようになります。

業界相関図を作成する際には、主要企業に関する情報を収集します。具体的には、社名、業種、市場シェア、最近の業績を明確に整理することで、競合他社との関係性や市場の動向を把握できます。

リストアップした情報を整理する

相関図に入れる情報をリストアップした後は、それらの情報を整理するステップが重要です。

情報整理が不十分だと、相関図が混乱し、正確な判断が難しくなります。また、必要な情報が欠落するリスクもあります。

情報を整理する際には、類似した情報をグループ分けしたり、重要度に応じて順位を付ける方法が効果的です。

例えば、人事相関図では、役職や部署ごとにグループ化することで、組織の構造を明確にすることができます。

業界相関図においては、市場シェアの大きさに基づいて企業をランク付けすることで、競合他社の位置関係を把握しやすくなります。

整理した情報を相関図に反映する

必要な情報を整理できたら、次に実際に相関図を作成し、見やすく編集する段階に進みます。この時、情報の重要度や関連性を考慮しながら、相関図内での配置を工夫することが重要です。

相関図を作成する際には、まず中心に主題やテーマを配置し、その周囲に関連情報を配置していきます。

関連性の高い情報は近くに配置し、関連性の低い情報は適度な距離を保つことで、相関関係がより理解しやすくなります。

さらに、色や形、線の太さを活用して情報間の違いや関係性を視覚的に強調することで、視認性を高めることができます。

相関図内に具体的な数値やデータを示すことも、ビジネス上のパターンやトレンドを把握しやすくするために効果的です。

相関図を作成できるサイト・ツール

Canva

Canvaは、チームの階層構造を視覚的に表現するための便利なツールです。

20種類以上の専門的なグラフから、好きな組織図テンプレートを選ぶことができます。

これらのテンプレートは、各役割が組織全体の中でどのように関連しているかを把握するのに非常に効果的です。

edraw

edrawは、すでにデザインされた相関図のテンプレートを無料でダウンロードできるため、専門知識がなくても手軽に相関図を作成することができます。

多彩な図形やテンプレートが豊富に用意されており、完成した相関図はPDFや画像ファイルに変換して保存することもできます。

この機能により、相関図の共有や印刷が非常に簡単になります。

bizocean

bizoceanは、カラフルで魅力的なデザインのパワーポイント用の相関図テンプレートを提供しています。例えば、顧客とサービスの相関図を作成することで、顧客のニーズやサービス利用の傾向を視覚的に把握できます。

データの特徴や詳細を記入できるため、表や棒グラフを活用して説明したい場合や戦略的な洞察を得たい時に非常に便利です。

イラスト緑花

イラスト緑花は、プレゼンテーションや企画書で利用できる関係図のテンプレートを提供しています。相関関係や因果関係など、さまざまな項目間の関係やデータの相関性をシンプルで美しく視覚化することができるのが特徴です。

このツールを活用することで、情報を効果的に伝えることが可能です。