スタートアップの事業計画書の書き方|作成ポイントや構成を紹介

資金調達を行う際に必要となる事業計画書。スタートアップが作成する際に、その他の企業とは意識するポイントが異なる点があります。

今回は構成例付きで投資家向けと金融機関向けにスタートアップが事業計画書を作成する際のポイントを解説します。

目次

・スタートアップの事業計画書の2つの特徴

数値の緻密さよりもビジネスモデルや将来性を伝える

新規事業に対するニーズの検証結果が求められる

・【投資家向け】スタートアップの事業計画書|作成時の7つのポイント

①出口戦略を盛り込む

②独自のイノベーションを起こせるか示す

③市場規模の大きさを示す

④実現可能性を示す

⑤競合との違いを伝える

⑥経営者やチームのプロフィールを充実させる

⑦提出先を意識する

・【金融機関向け】スタートアップの事業計画書|作成時の3つのポイント

①安定して売上を伸ばせることを示す

②事業の内容をわかりやすく伝える

③資金繰りを明確に示す

・スタートアップの事業計画の立て方の流れ

・スタートアップの投資家向け事業計画書の構成例

・事業計画書を作成して目的を明確にしよう

スタートアップの事業計画書の2つの特徴

数値の緻密さよりもビジネスモデルや将来性を伝える

スタートアップの事業計画書では、緻密な数値予測よりも、ビジネスモデルの独自性や将来性を効果的に伝えることが重要です。

既存事業の事業計画書は、過去の実績に基づいた根拠のある数値が求められることが一般的です。

一方、スタートアップの場合は、ビジネスの成長性や将来性が特に重視されます。

そのため、事業内容のソーシャルインパクト、ビジネスモデルの独自性や実現可能性、競争優位性、成長戦略などを詳しく説明することが求められます。

もちろんスタートアップの計画書でも、さまざまな数値を示す必要はありますが、既存事業ほど正確な予測は難しいでしょう。

そのため、数値にとらわれ過ぎずに、むしろ市場規模の大きさや、長期的に利益を生み出せるポテンシャルを効果的に訴求することが重要です。

つまり、スタートアップの事業計画書では、緻密な数値予測よりもビジネスモデルの独自性や事業の将来性を前面に打ち出し、投資家の関心を惹きつけることが肝心なのです。

新規事業に対するニーズの検証結果が求められる

スタートアップとして新規事業を展開する際には、対象市場におけるニーズの検証結果を事業計画書に盛り込むことが重要です。

アメリカの調査会社であるCB Insightsの「失敗したスタートアップ101社」によると、事業計画の失敗要因として最も多かったのが「市場ニーズがなかった」というものです。

つまり、事業立ち上げ時にユーザーニーズの十分な調査・検証を行っていなかったため、事業が失敗に終わったケースが多かったことを示しています。

スタートアップにとっては、ユーザーニーズの有無が事業の成否を大きく左右します。

そのため、事業計画書においてはユーザーインタビューや市場調査など、ターゲット顧客のニーズを具体的に検証した結果を明示することが欠かせません。

ニーズの検証結果を示すことで、事業の必要性や成長可能性、そして市場獲得の見通しなどを説得力を持って説明できるようになります。

スタートアップにとって、この点は投資家の関心を引く重要なポイントといえるでしょう。

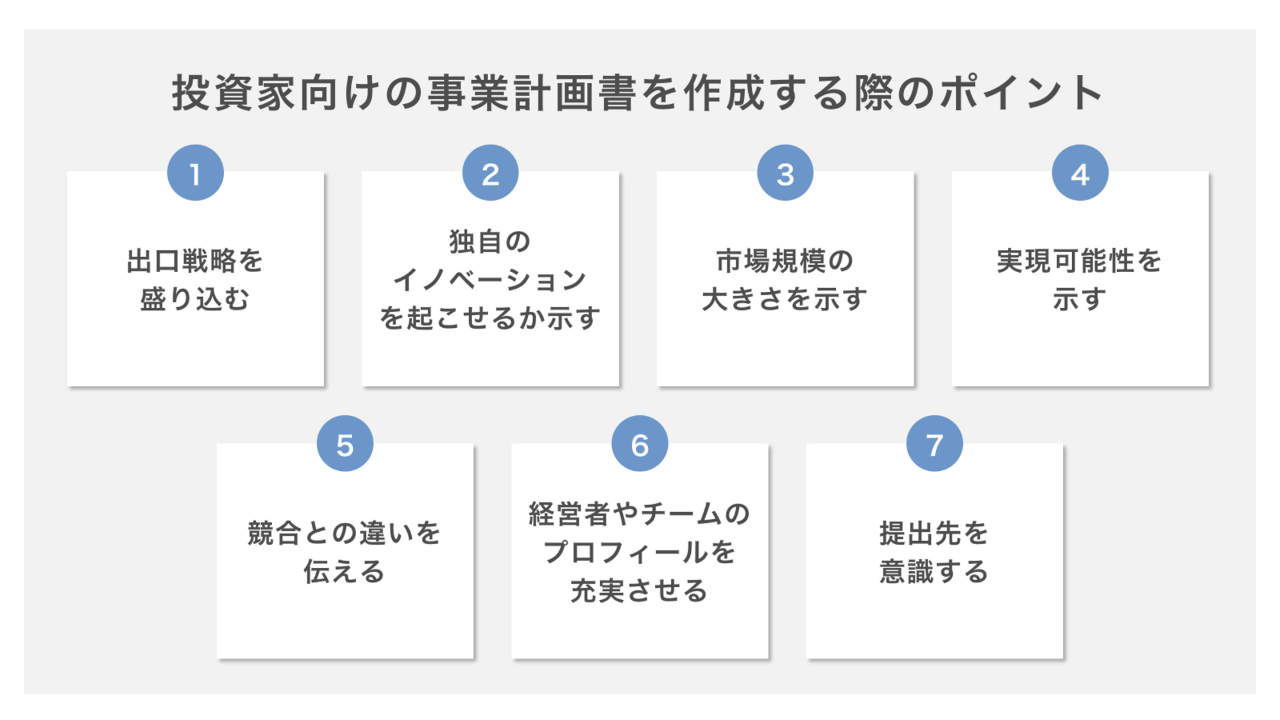

【投資家向け】スタートアップの事業計画書|作成時の7つのポイント

スタートアップの資金調達方法は大きく分けると、金融機関から融資を受けるデットファイナンスか、投資家から出資してもらうエクイティファイナンスの2つです。

ここでは投資家から出資してもらう際に作成する事業計画書のポイントをご紹介します。

①出口戦略を盛り込む

スタートアップが出資者に対してどのように利益を確定させるかの戦略を、出口戦略と呼びます。

スタートアップの主な出口戦略はIPO(新規株式公開)、バイアウト(事業売却)のいずれかです。

出口戦略のことをイグジットとも呼びます。

エクイティファイナンスにおいては、融資のような定期的な返済ではなく、このイグジットのタイミングでの大きなリターンを目当てに出資が行われます。

そのため、投資家向けの事業計画書を作成する際には、どういった出口戦略を考えているのか、そしてイグジットに向けて事業をどのように展開していくのかを盛り込む必要があります。

特にVCは企業ということもあり、短期間で利益が出そうな事業への投資を好みます。

投資するだけの魅力があることを示すためにも、イグジット時の想定リターンを記載しておきましょう。

②独自のイノベーションを起こせるか示す

スタートアップに求められているのは、世の中に対してイノベーションを起こす事業を展開することです。

先ほども述べたように、投資家はイグジット時の大きなリターンを期待して投資を行います。

そのため、独自性が薄く、爆発的な利益を生み出さないと思われると投資を受けることが難しくなります。

独自のイノベーションを起こし、大きなリターンをもたらすことができる革新的なビジネスであることを示す必要があります。

③市場規模の大きさを示す

当然ながら、市場規模が大きい方が狙える利益も大きくなり、イグジットした際のリターンも大きくなります。

投資家が魅力的に感じられるだけの市場規模の大きさを示します。

特に、それまで実績の少ない状態で資金調達を行う際には、投資家は市場規模の大きさを鑑みたポテンシャルで判断することになります。

市場規模が小さければ、バリエーションも低く見積もられてしまうでしょう。

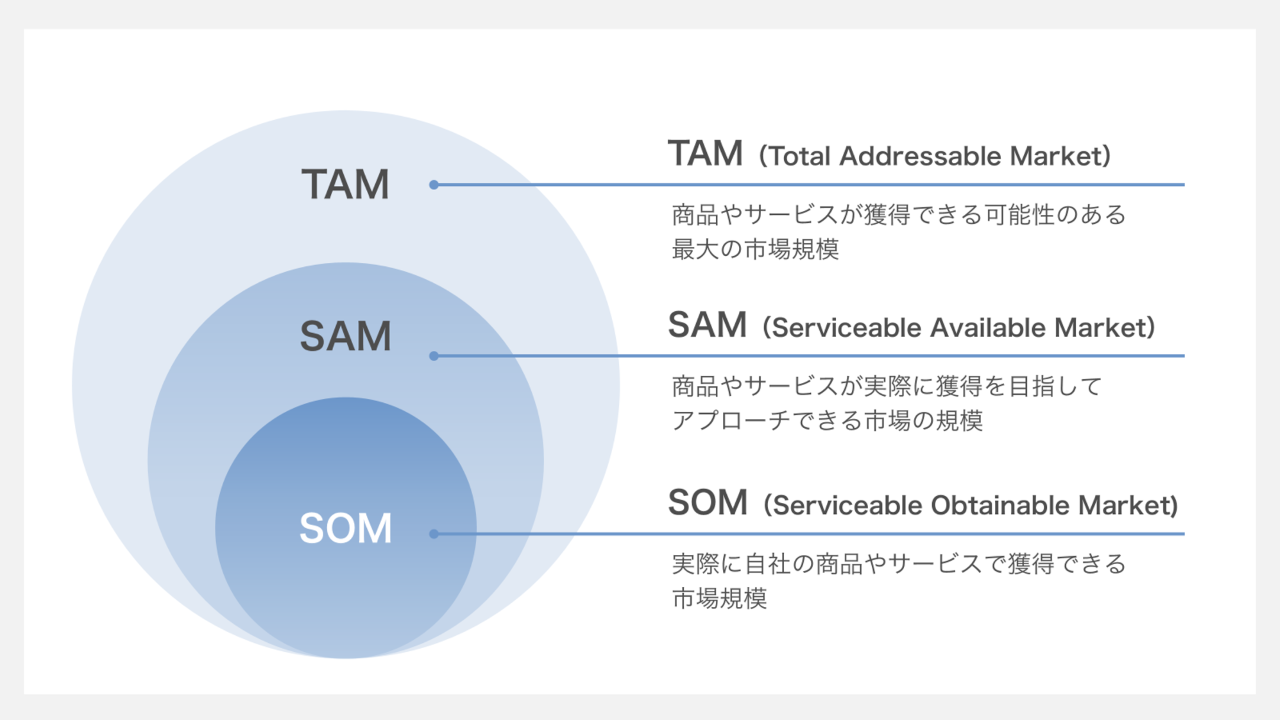

スタートアップの事業計画書で用いられる下記の市場規模の示す範囲を理解し、アップサイドが大きいことを示す必要があります。

TAM(Total Addressable Market)

獲得可能な最大の市場規模です。

商品やサービスが獲得できる可能性のある最大の市場規模で、長期的に見たポテンシャルの大きさを示します。

SAM(Serviceable Available Market)

TAMの中でも、特定の顧客セグメントに絞った市場規模です。

商品やサービスが実際に獲得を目指してアプローチできる市場の大きさを示します。

SOM(Serviceable Obtainable Market)

SAMの中で、実際に自社で獲得できる市場規模になります。

言い換えれば、短期的な売上目標であり、ここを獲得できるかどうかが重視されます。

また、市場規模の大きさを示すだけでなく、算出方法を根拠付けて説明しましょう。

④実現可能性を示す

ポテンシャルの高さだけでなく、実際にイグジットを実現できるかどうかを説得力を持って示すことが大切です。

オペレーションの設計や、成長戦略、マイルストーンなどを示すことで、説得力が増します。

過去の実績や数値をベースにすれば、実現可能性が高いと判断されるでしょう。

⑤競合との違いを伝える

事業計画書では、競合との違いを明確に示すことが重要です。

まずは、競合の商品やサービスを徹底的に調査し、自社の優位点を洗い出すことが不可欠です。

差別化できる要素は、機能、サービス内容、品質、価格設定、流通体制など多岐にわたります。

事業計画書では、これらの差別化要素を具体的に記載することが求められます。

単に主観的な主張にとどまらず、客観的なデータや数値を用いて、自社の優位性を裏付ける必要があります。

例えば、競合製品との性能比較データや、価格面での優位性、配送スピードなどの物流面での強みなど、数値で示すことで、より説得力のある訴求ができるでしょう。

このように、競合との違いを明確に示すことで、自社のプロダクトやビジネスモデルの独自性と優位性を投資家に効果的に伝えることができます。

競合との差別化点を丁寧に分析し、客観的な事実に基づいて記述することが重要です。

⑥経営者やチームのプロフィールを充実させる

先行きが不透明なスタートアップにおいては、経営者やチームメンバーの資質も重視されます。

ヒト・モノ・カネのすべてで劣るスタートアップの経営環境は厳しく、成功するためにはメンバー一人ひとりの力量が大きく関わってくるからです。

厳しい環境下においてもビジネスの成功を裏打ちできるだけの、過去の経歴や専門性などを盛り込みましょう。

また、プロジェクトをリードし成功へ導くだけの素質、経験があるということを示すことも大切です。

⑦提出先を意識する

提出先がVCか個人投資家によって、意識するポイントが変わります。

VCは扱う金額も大きい分、将来性や収益性が不確実な事業には投資しません。

過去の実績に基づく売上予想など計数部分をしっかりと練り、収益性が見込まれることを伝えることが重要です。

また、特定の分野に特化して投資をするVCも多く、自社の事業と投資先のジャンルがマッチするVCを探す必要があります。

個人投資家も将来性や収益性を重視する一方で、ビジョンへの共感や人柄を重視して投資するエンジェル投資家も存在します。

そういった場合は、事業に対する強い想いを伝え、人柄を気に入ってもらえれば投資してもらえる可能性が高まります。

いずれにせよ、読み手が重視するポイントが何かを理解し、投資したいと思わせるような事業計画書を作成しましょう。

【金融機関向け】スタートアップの事業計画書|作成時の3つのポイント

金融機関から融資を受ける際のスタートアップの事業計画書について、意識すべきポイントを紹介します。

①安定して売上を伸ばせることを示す

金融機関から融資を受ける際には、安定的に売上を伸ばせるという根拠を示す必要があります。

イグジットの際に大きなリターンを求める投資家とは異なり、金融機関は確実かつ定期的な返済を求めているので、事業の継続性や安定性を重視します。

そのため、金融機関向け事業計画書ではJカーブの事業計画はNGです。

Jカーブとは一定期間赤字が続いた後に急成長するというエクイティファイナンスの際によく見受けられるモデルです。

融資を受ける際には、売上が早い段階で見込め、黒字転換が早いモデルを示す必要があります。

複数の事業ドメインがある場合は、売上が見込める事業を中心に置くようにしましょう。

たとえば、受託事業でキャッシュを稼ぎつつ新規事業に投資していくモデルなら、安定して売上が見込める受託事業を中心に置くと良いです。

②事業の内容をわかりやすく伝える

内容が把握できない事業に対して金融機関が融資してくれる可能性は低いため、VC・投資家向けの事業計画書以上に丁寧に事業内容を伝える必要があります。

スタートアップ界隈では、頻繁に使用されている用語でも、金融機関担当者には伝わらないこともあるので、気をつけましょう。

また、複雑なビジネスモデルの場合は、図解を豊富に活用して、理解しやすいように作成してください。

③資金繰りを明確に示す

確実に事業を運営していける根拠を示すために、資金繰りを明確に示すと融資を受けられる可能性が高まります。

日本政策金融公庫の創業計画書のフォーマットのように損益だけでなく、資金繰りの計画まで提出すると良いです。

融資を受けることで、キャッシュがうまく周り事業が安定することを示しましょう。

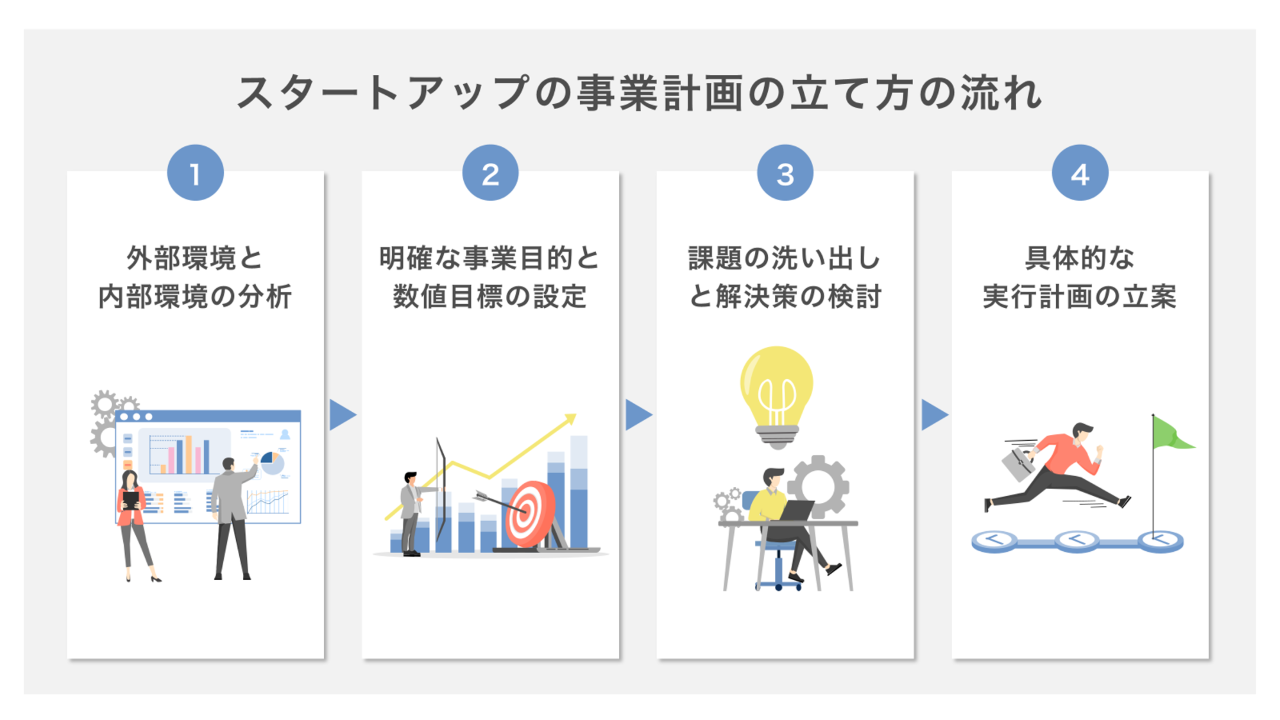

スタートアップの事業計画の立て方の流れ

スタートアップの事業計画を策定する際は、まず外部環境と内部環境の分析から始めます。

経済動向や競合他社の状況など、自社がコントロールできない外部要因と、自社の経営資源や強み・弱みといった内部要因を把握する必要があります。

この分析結果を踏まえて、明確な事業目的と数値目標を設定します。

次に、目標達成に向けての課題を洗い出し、それらに対する具体的な解決策を検討します。

最後に、実行計画を立案します。スケジュールや必要な経営資源を明示し、PDCAサイクルを活用しながら、計画の進捗管理と改善を継続的に行うことが重要です。

このように、外部環境と内部環境の分析から始まり、目的・目標の設定、課題解決策の検討、具体的な実行計画の作成、そして進捗管理といった一連のプロセスを経ることで、実現可能性の高い事業計画を立案できるのです。

スタートアップの投資家向け事業計画書の構成例

投資家向けの事業計画書の構成例は以下のとおりです。

- 表紙

- 顧客の課題

- 解決策

- ビジネスモデル

- 市場規模

- 競合

- 成長可能性

- チーム紹介

- 収支計画

- 資金調達計画と資金使途

もちろん、自社のビジネスモデルや読み手によっても構成は変わってきます。

以下の記事で構成の内容について詳細に紹介しているので、こちらも読んでみてください。

【関連記事】

▶事業計画書の書き方|作成のポイントやテンプレートを徹底解説!

▶【プロの伝わる資料作成術】ピッチ資料の基本構成9要素・作り方を解説!

事業計画書を作成して目的を明確にしよう

事業計画書の作成は、スタートアップにとって重要な取り組みです。

事業の目的や方向性を明確にし、具体的な実行プランを立てることで、事業の実現可能性を高めることができます。

また、投資家や金融機関に自社の魅力を効果的に訴求することも可能になります。

事業計画書の作成を通じて、スタートアップは自社の強みや成長性を整理し、確固たる事業戦略を立案することができるのです。