提案書の書き方ポイント6つと構成要素13個。優良事例のご紹介も

意外と提案書の作成方法を教わる機会は少なく、我流や見様見真似で作成してきた方も多いのではないでしょうか。この記事では、提案書を作成するために押さえておきたいポイントや基本の構成要素、参考事例をご紹介します。

目次

・提案書とは

提案書と企画書の違い

社外向けと社内向けの提案書の違い

提案書の失敗例

・提案書の書き方6つのポイント

①提案書の目的を常に意識する

②提案先の課題を把握しておく

③提案後の流れ(予算やスケジュールなど)を明確に提示する

④提案内容の裏付けが出来ているか確認する

⑤提案を採用した際のメリットを提示する

⑥相手に伝わりやすい文章やデザインを心がける

・提案書を作成する準備・流れ

①提案先の調査・ヒアリング

②課題の抽出・整理

③解決策の書き出し

④①~③の清書

・提案書を構成する基本の13要素

①表紙[タイトル]

②前書き[提案の背景]

③目次・流れ

④与件整理

⑤課題

⑥提案内容

⑦提案から得られるメリット

⑧提案の詳細

⑨成功事例

⑩体制

⑪予算・費用

⑫スケジュール

⑬これまでの実績[補足情報]

・社内向けの業務改善提案書に記載する内容

・構成が参考になる提案書の事例

キャリアプロデュース社「システムコーチング」提案書

コードフォージャパン社「コーポレートフェローシッププログラム」提案書

提案書とは

提案書とは、顧客(または自社)の持つ課題に対し解決策を明確にまとめ、方向性を提案する資料のことです。

提案書と企画書の違い

提案書と似た資料に企画書などがありますが、違いについての厳密な定義はなく、業界や企業によって使い分け方が異なります。

提案書(Proposal)は先に課題を明示し、解決するための施策やサービス提案などを行う目的で作成されます。

企画書(Business Plan)の場合は必ずしも課題が存在するわけではなく、新製品や新規サービスなどのビジネスに関わる戦略的な企画を示すために作成されます。

その他の類似資料

・稟議書:会議を開いて決裁を得るほどではないものの、決裁権者から承認を受け捺印をもらうための資料

・報告書:日常的な業務において進捗状況や結果をまとめた資料

社外向けと社内向けの提案書の違い

社外向けに提案書を作る場合、相手の課題を解決するために自社の商品やサービスを活用する提案内容になることが多いでしょう。

社内向けに作る場合には、業務の生産性を上げるために業務改善やプロセス改善などの提案を行ったり、新規事業の為の予算確保の提案を行うこともあります。

提案書の失敗例

提案書の方向性が明確でない

提案書を作成する際、解決までの方向性を明確にしておくことが重要です。

何をどう解決していくのかを明確にしていない提案書は、顧客にとって価値をなしません。課題解決に向けての具体的な道筋が理解できるよう、提案内容をはっきりと記載していくことが求められます。

解決策が具体的でない

課題や状況が説明されているだけで、解決策が具体的に記されていない提案書は提案書とは呼べません。

課題解決の為に必要なサービスや、取り組むメリット・効果が具体的に記載されていれば、顧客は提案書を読むだけで導入を検討することが出来ます。提案書には必要となる人員や予算・プロセスなどを出来るだけ明確化・定量化して記載しましょう。

提案内容に実現性が無い

解決策を具体的に記載したとしても、そこに実現性が無ければ実行することは難しくなります。

予算内に抑える・スタートの時期を調整するなど、顧客の状況や希望に合わせた提案をすることが大切です。

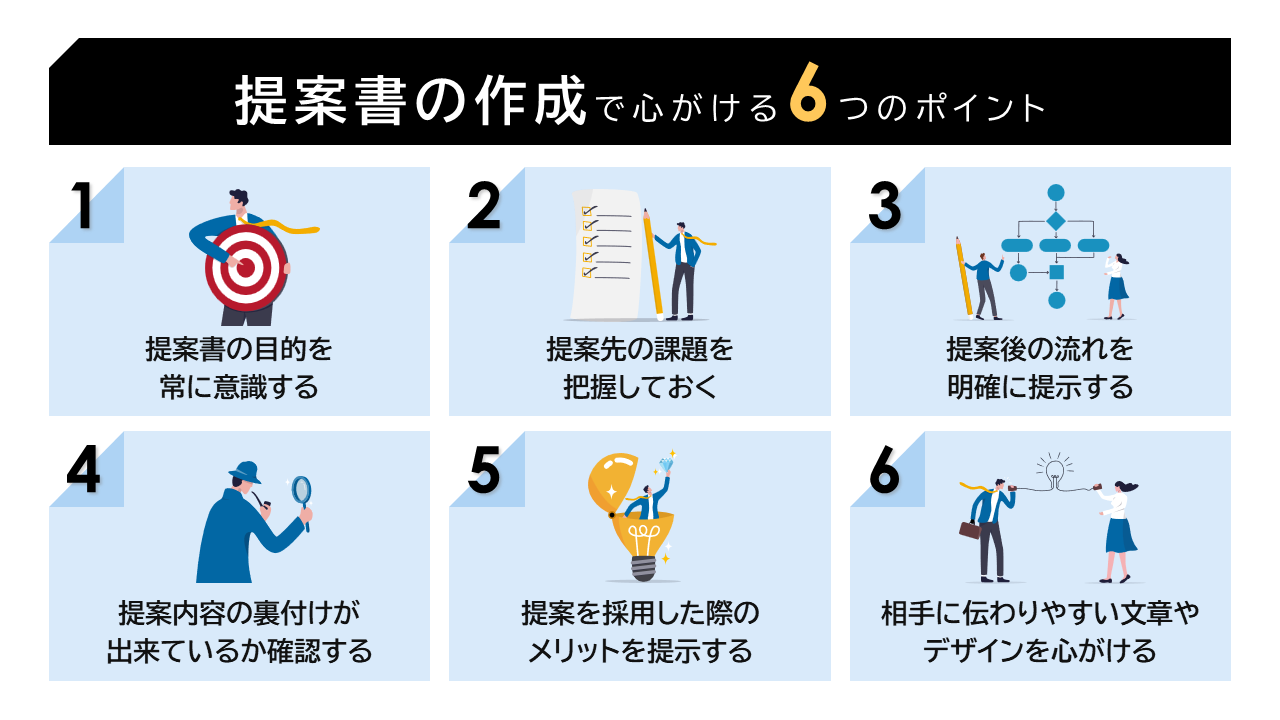

提案書の書き方6つのポイント

提案する内容や相手が違っても、提案書の作成で意識すべき共通のポイントがあります。今回は、社外(顧客)に向けた提案書を作る際の、重要なポイントを解説します。

①提案書の目的を常に意識する

②提案先の課題を把握する

③提案後の流れ(予算やスケジュールなど)を明確に提示する

④提案内容の裏付けが出来ているかを確認する

⑤提案を採用した際のメリットを提示する

⑥相手に伝わりやすい文章やデザインを心がける

①提案書の目的を常に意識する

提案書とは提案を行う相手の課題に対し、解決策を提示するための資料です。提案書の目的は「解決策を採用してもらう」こととなります。

採用してもらうためには、課題と解決策を明確にした良い提案書を作成する必要があります。

書き方のポイントに注意して、良い提案書を作成していきましょう。

②提案先の課題を把握しておく

提案書の作成には、自社や顧客の課題を把握しておくことが重要です。

提案書を作る準備の際、提案先が「何に困っているのか」「何を改善したいのか」という課題の情報収集をしっかりと行うようにしましょう。

課題設定が間違っていると、その解決のための提案も的外れなものになってしまいます。

特に、課題は「提案先の事情」であるため、粗い情報収集やあてずっぽうで定めたりすると、印象が悪くなります。

提案書の質を高めるためにも、課題設定の作業には時間と手間を惜しまずに取り組みましょう。

③提案後の流れ(予算やスケジュールなど)を明確に提示する

提案後の流れを明確にすることで、提案先の意思決定がスムーズになります。

以下の項目を明確にすることで、提案が採用される可能性も高まります。

●全体のスケジュール

解決策のスケジュールを提示しましょう。

無理なスケジュールが設定されていると、提案内容がどれほど優れていても実現するのは難しくなります。

●いつ、誰が、何をするのか

具体的に誰がどう動くのかをあわせて提示します。スケジュールの詳細がイメージできれば、意思決定者も判断を下しやすくなります。

●どれだけの予算を必要とするか

理想的なプランであっても、予算が極端にオーバーしていると採用は見送られてしまうでしょう。

予算に対する費用対効果も同時に提示できれば提案書としてベストです。

提案先の意思決定プロセスを考えて作成していきましょう。誰が担当者で、誰が意思決定をするのかを意識して提案書を作成する必要があります。

「担当者が誰に、どのような報告を行えば稟議の対象としてもらえるのか」

「意思決定をする人が、どのような課題を感じており、解決したいのか」

を意識することが重要です。

資料の冒頭に提案の結論を記載すると、担当者、意思決定をする人の両方にとって分かりやすい提案書になります。

また、大まかな提案内容の方針を伝えるだけでなく、提案採用後のプロジェクトの進み方を具体的に記載することで、意思決定者もイメージがしやすくなるでしょう。意思決定者に直接提案ができない場合のためにも資料に記載することは重要です。

④提案内容の裏付けが出来ているか確認する

提案内容の根拠があやふやな提案書は、説得力がありません。この提案でなぜ課題が解決できるのかという、内容の裏付けをきちんと行う必要があります。

また、提案内容に説得力があり魅力的な内容であっても、「スケジュールがタイトすぎる」など実現可能性が感じられないと、採用はされません。

明確な根拠を客観的なデータなどで示しながら、実現可能であることをアピールしましょう。

⑤提案を採用した際のメリットを提示する

提案を採用したとき、提案先にどのようなメリットがあるのかを明確にしましょう。提案を受ける側としては、提案の中で最も期待している内容でもあるので、できるだけ具体的に記載します。

漠然と「今より改善します」という表現ではなく、「売上〇%アップが期待できます」「〇〇人月の工数が削減します」と定量的に示してください。具体的な内容であれば、読み手の担当者がそのまま意思決定者に説明することができ、採用の確度も高まります。

⑥相手に伝わりやすい文章やデザインを心がける

提案書を作成する場合、使用する文章やデザインにも気を配りましょう。

文章は難しい言葉や表現をなるべく使わず、情報をシンプルに伝えられるようにまとめます。

また長すぎる文章は読みにくく、相手の理解に時間がかかってしまうため、グラフや図解などを効果的に用いるのも一つの方法です。

ただ提案先によっては特有の表現や固有名詞を持っている場合もあるので、その際は積極的に使用しても問題ありません。

言葉を上手く使い、信頼を得られるように心がけましょう。

デザインのトンマナは資料内で統一しましょう。

フォントの色やサイズにルールを設けておけば、情報の強弱が一見して把握しやすくなります。

また上でも述べたように、グラフや図解を上手く用いることが出来れば瞬間的な理解に繋がり、提案がスムーズに進みます。

文章もデザインも、「相手が理解しやすいこと」を念頭に置いて、見やすく分かりやすくを心がけましょう。

なお、パワーポイント資料のデザインのコツは下記記事で紹介しているので、こちらも参考にしてみてください。

提案書を作成する準備・流れ

①提案先の調査・ヒアリング

提案に必要な情報を集めます。

相手が何を行いたいか、何を課題としているか。そこに自社のサービスや商品が役立つかを、この時にきちんと調べておくことが重要です。

納期や予算といった、細かい希望もヒアリングできればベストです。大体のイメージが掴めると、より具体的な提案内容を提示することができます。

また、相手の業界や競合情報、市場の動向など、必要なデータ収集も行います。

例えばベンチマークしている企業があるかなども調べておけば、相手に寄り添った提案が可能となります。

②課題の抽出・整理

①のヒアリングの中から、課題を抽出していきます。

現状の問題は何があるのか。何をどのように達成したいのか。など、課題と目的を具体的に考えていきます。

途中、顧客が気づいていない課題が出てくることもありますので、ヒアリングを何度か重ねることが出来る場合は本番に向けて情報収集を続けていきます。

課題の抽出が終わったら、今度は優先順位ごとに整理します。緊急性や影響度、解決の難易度などを考慮し優先度を設定しましょう。

また複数の課題が同時に発生している場合、それらの相関関係を確認します。一つの課題が他の課題に影響を与えている可能性があります。

③解決策の書き出し

②の課題に対する解決策を書き出していきます。

顧客の希望に適した解決策か。現実的な提案であり、実現は可能か。などに注意しながら自社の商品やサービスに基づいて解決策を見つけていきます。

④①~③の清書

ヒアリングから課題の解決策までを、提案書として清書していきます。

提案書の作り方は、次の「提案書を構成する基本の13要素」を参考にしてみてください。次の要素をきちんと組み合わせ、より良い提案書を作成していきましょう。

提案書を構成する基本の13要素

提案書の構成にはおおよそのパターンがあります。ここでは提案書のオーソドックスな構成例を紹介します。今回は「社外向け(顧客向け)に、パワーポイントで作る数ページの提案書」を例に解説をしていきます。

①表紙[タイトル]

②前書き[提案の背景]

③目次・流れ

④与件整理

⑤課題

⑥提案内容

⑦提案から得られるメリット

⑧提案の詳細

⑨成功事例

⑩体制

⑪予算・費用

⑫スケジュール

⑬これまでの実績[補足情報]

①表紙[タイトル]

「表紙」は提案書の顔とも言える要素です。

誰に・何を伝えるかを意識してタイトルを付けていきます。

タイトル例

・貴社WEBサイトの課題とソリューションのご提案

↓

・貴社WEBサイトのSEO改善と集客UPを図る△△サービスのご提案

今回の提案がどういった目的であるのかを、具体的に伝えられるよう工夫してみましょう。

②前書き[提案の背景]

前書きを挿入する場合

・簡単な挨拶

・提案の機会をいただけたことへの感謝

・提案に至った背景

・自己紹介

などを出来るだけシンプルに伝えるようにします。

時間やページ枚数が限られている中では省略することも可能です。

③目次・流れ

目次は全体の流れを把握しやすくするためのものです。

また提案を見返す際など、欲しい情報に効率よく辿り着く為には便利なスライドです。

提案書の枚数が少ない場合は不要であることも多いので、挿入するべきかを見極めましょう。

④与件整理

与件整理とは、営業活動やサービス提供を行う際、顧客から与えられた要望や情報を整理する作業です。

顧客のニーズや要望を理解した上で、適した提案内容(商品・サービス)の条件を整理して体系化します。

与件整理のスライドに記載する項目例

・事前にヒアリングした情報(顧客の状況や前提条件など)

・目的(制作物・ターゲットなど)

・制約事項(仕様・納期・予算など)

与件整理によって顧客との認識を擦り合わせることができ、効果的なビジネス戦略の構築や提案活動の向上を図ることができます。

⑤課題

与件整理とは別に、顧客が抱えている課題を整理します。

なるべく具体的に記載し、相手に分かりやすく伝わるように心がけましょう。

①顧客が認識できている課題 と ②顧客が認識できていない課題 が存在することがあります。

①の場合は顧客と前提を擦り合わせるだけですが、②の場合はなぜその課題が存在しているのか、どういった問題があるのかなど、詳細に解説する必要があります。

ここで解決すべき課題を明確にし、必要な場合は数値データや図解などを使用しましょう。

⑥提案内容

⑤で示した課題について「どう解決していくか」を提示する、提案書の本題ともいえるスライドです。

課題と同じく、相手に内容が伝わるよう、できるだけ具体的に記載します。

伝える際はまず「提案内容の概要」を簡潔に説明します。その次に詳細を記載し、興味を持った相手がスムーズに読み進められるようにしましょう。

最初から詳しい説明に入ってしまうと、一番伝えたい情報がぼやけてしまいます。

⑦のメリットに繋がる為、なるべく簡潔な書き方を心掛けますが、後から見直した際に提案内容の大枠が理解できるよう意識しておきましょう。

⑦提案から得られるメリット

⑥の提案内容を採用すると、どういったメリットがあるのかを示すスライドです。

具体的に得られる効果を数値や図表を用い、直感的に伝えることで採用の可能性がアップします。

数値で示しにくい場合も「未開拓のターゲットにアプローチができる」や「〇〇層の認知を拡大できる」など、予想される効果を具体的に表現しましょう。

メリットが顧客のニーズから離れ、自分たちの提案の特徴や優位性を列挙してしまうことがあります。自社の持つ特徴ではなく、あくまで提案相手の目線に合わせたメリットを記載していきます。

⑧提案の詳細

「⑥提案内容」をより詳細に説明するスライドです。

具体的な実行方法など、より詳細な内容を記載してください。逆に曖昧な点が残ると顧客から指摘され、提案が不採用となりかねません。

⑨成功事例

これまでに同様の提案を採択した他社の例がある場合、成功事例として記載することで、より提案の信頼性を強めることが出来ます。

成功事例では「課題」「課題解決の流れ」「実際に得られたメリット」について記載することで、具体的なイメージが広がり採用に近づきます。

⑩体制

提案内容を実行する場合の「組織の役割」や「人員の配置」を示すスライドです。

必要な人数や役割を把握できるようにします。

また、共同プロジェクトの場合は双方の体制を記載します。

⑪予算・費用

提案を採用した場合に発生する金額を示します。

スライドの見出しは「お見積り」「予算」「ご利用料金」など、資料の内容や提案先に応じて適宜変更しましょう。

また内訳も記載しておきます。

総額だけだと「なぜこの金額になるのか?」が分からず、相手に疑問を抱かせてしまいます。

提案内容が複数ある場合は選択肢ごとに費用を提示します。

大きなプロジェクトの場合もフェーズごとに発生する費用が記載されていることが望ましいです。

内訳が把握できることで、予算に応じた選択を取りやすくなり、顧客の安心につながります。

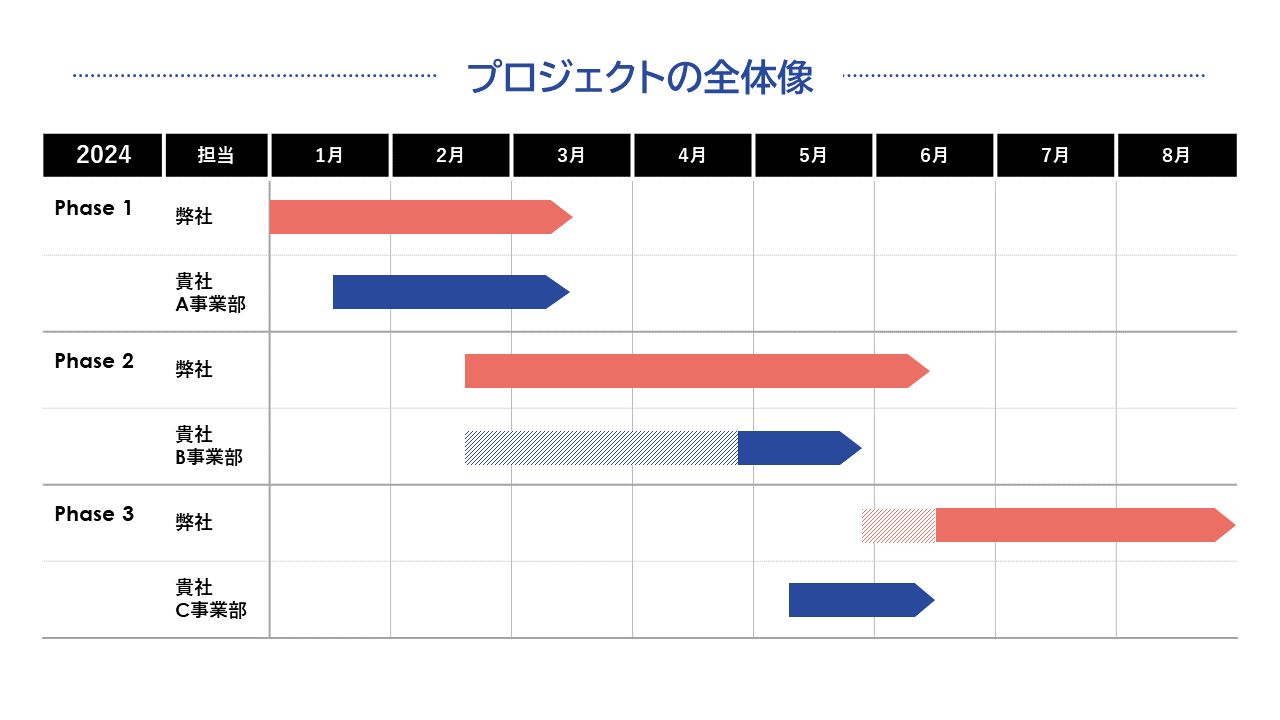

⑫スケジュール

スケジュールもなるべく具体的に記載します。

基本的には「いつ、誰が、何をするのか」を示すスライドなので、時期(期間)や担当者、作業内容など必要な情報を押さえておきます。

相手の希望に沿った実現可能なスケジュールを提案することで、信頼に繋がります。

⑬これまでの実績[補足情報]

提案書の最後には「会社概要・実績」といった、自社の紹介や過去の取引実績についてのスライドを入れます。特に社外向けの提案の場合、大切な判断材料になるので忘れずに入れておきましょう。

他にも提案内容の補足となる「Q&A」のスライドなどを必要に応じて追加するようにしましょう。

社内向けの業務改善提案書に記載する内容

社内向け提案書は、業務の効率化や改善などを提案する内容が多いです。盛り込む内容は社外向けとほぼ同じで、「課題、提案内容、実施にかかる費用、期待される効果」などです。なお社内向けの提案は、各社で決まったフォーマットがあることも多いので、その場合はフォーマットに従って内容を記載するようにしてください。

構成が参考になる提案書の事例

提案書の実際の事例を取り上げ、それぞれのポイントを簡単に解説します。なお、これら提案書の解説は以下の記事で詳細に行っているので、ぜひご覧ください。

・キャリアプロデュース社「システムコーチング」提案書

・コードフォージャパン社「コーポレートフェローシッププログラム」提案書

【関連記事】

▶提案書の事例2選!参考にしたい構成のポイントを解説

キャリアプロデュース社「システムコーチング」提案書

キャリアプロデュース社が提供する「システムコーチング」の提案書です。

冒頭で組織が陥りやすい、よくある課題を6パターン挙げており、汎用的に使用できる資料です。

提供されるワークショップの内容を分厚く説明しているうえ、導入事例も紹介しているので、導入後のイメージが明確となりやすく、成果を定量的な数値も含めて記載している点も参考にしたいポイントでしょう。

コードフォージャパン社「コーポレートフェローシッププログラム」提案書

コードフォージャパン社が提供する「コーポレートフェローシッププログラム」の提案書です。

導入事例の写真を豊富に掲載しており、導入後の流れがかなりイメージしやすいです。

また、必要な準備を「自治体」、「コードフォージャパン」、「派遣企業」の3社それぞれでまとめており、実行時に「誰が何をするか」が明確となっています。