【例文あり】PREP法でプレゼンを魅力的に!わかりやすい発表構成を作るコツを紹介

限られた時間で的確に情報を伝えることは、ビジネスパーソンにとって必須のスキルです。PREP法をうまく活用すれば、聞き手に伝わりやすい論理的な資料を作成できるでしょう。

本記事では、PREP法の基本から実践的な活用法まで、具体例とともにわかりやすく解説します。資料作成に悩むビジネスパーソンや、より効果的なプレゼンテーションを作れるようになりたい人は、ぜひ最後までお読みください。

なお「自社で資料制作する人的リソースを割けない」「クオリティが高い資料を用意したい!」という方は、弊社の資料作成代行サービス「バーチャルプランナー」にぜひご相談ください!

目次

・PREP法の定義:結論から伝える論理的な文章構成フレームワーク・【例文付き】PREP法を用いた説得力のあるプレゼンの組み立て方・意思決定を促す!PREP法をプレゼンに導入する4つのメリット・注意点:PREP法が適さない場面と運用上のデメリット・資料作成のプロが教える!PREP法をスライド構成に活かすコツ・使い分けが重要!DESC法やSDS法などPREP法以外の文章構成・まとめ:PREP法をマスターして「伝わる」ビジネスコミュニケーションを

PREP法の定義:結論から伝える論理的な文章構成フレームワーク

PREP法とは、わかりやすく説得力のある文章や説明を構成するためのフレームワークです。PREPとは「Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)」の頭文字を取ったものです。

最初に結論や主張を明確に示し、次にその結論に至った理由を説明します。続いて理由を補強するための具体例や事例・データを提示し、最後に再度結論を繰り返して印象づける構成です。

PREP法の強みは、最初に結論を述べることで聞き手が話の内容を把握しやすくなることです。

とくに、ビジネスシーンでは時間が限られていることが多く、結論を先に求められることがよくあります。PREP法は、会議やプレゼンテーション・上司への報告など、さまざまな場面で活用できる優れた手法といえるでしょう。

【例文付き】PREP法を用いた説得力のあるプレゼンの組み立て方

PREP法を使ったプレゼンの組み立て方について、詳しく紹介します。プレゼンを効果的に構成するには、以下の4つの要素が重要です。

- 結論(Point)

- 理由(Reason)

- 具体例(Example)

- 再結論(Point)

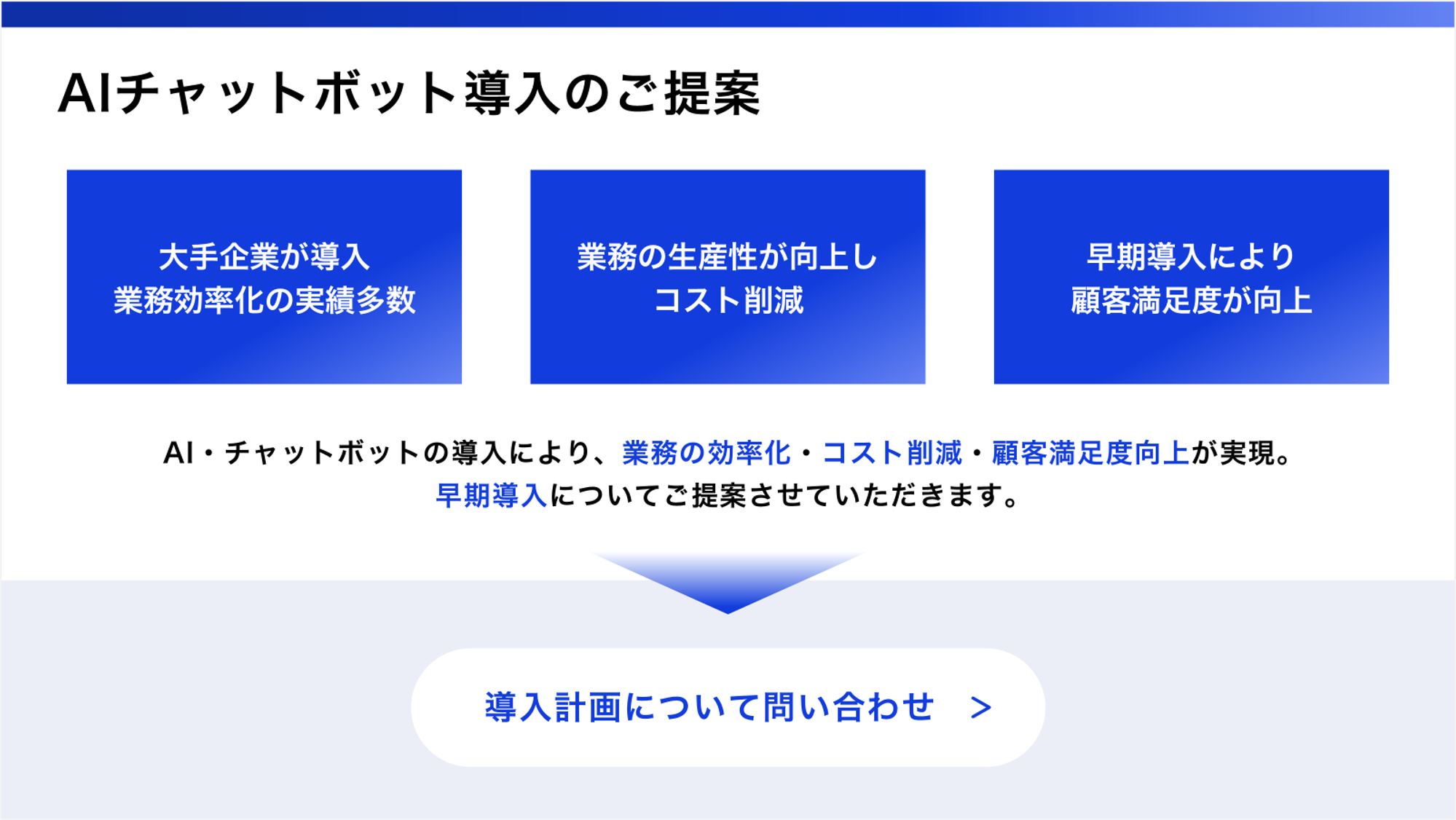

ここでは「業務効率化のためにAIチャットボットを導入することを提案するプレゼンを作成するケース」を題材に、スライド例を紹介します。例を参考に、ご自身の議題に沿って構成を作成してみてください。

1. 結論(Point)

PREP法では、最初に結論(Point)を配置します。冒頭の結論では、伝えたい主張や提案を明確かつ簡潔に述べましょう。

ここでは、業務効率化のためにAIチャットボットを導入することを提案するプレゼンを作成するケースを考えます。この場合「AI・チャットボットを導入することで、業務の効率化と生産性向上が実現できます。」ということを冒頭で述べる必要があるでしょう。

人間の集中力は開始直後が最も高いため、重要なポイントを冒頭に配置することで聞き手の印象に残りやすくなります。

2. 理由(Reason)

PREP法における理由(Reason)は、最初に述べた結論や主張を支える段落です。

理由を明示することで、聞き手は話の流れを理解しやすくなり、納得感が生まれる効果が期待できます。この段落では、なぜその結論に至ったのかという根拠や背景を説明しましょう。

AIチャットボットの導入に関するプレゼンでは「チャットボットを導入することで、業務の効率化・コスト削減・顧客満足度向上が期待できます。」という内容が理由にあたります。

理由は、聞き手が理解しやすい言葉で伝えることが大切です。理由が明確になることで主張の妥当性が高まり、プレゼンテーション全体の信頼性向上にもつながります。

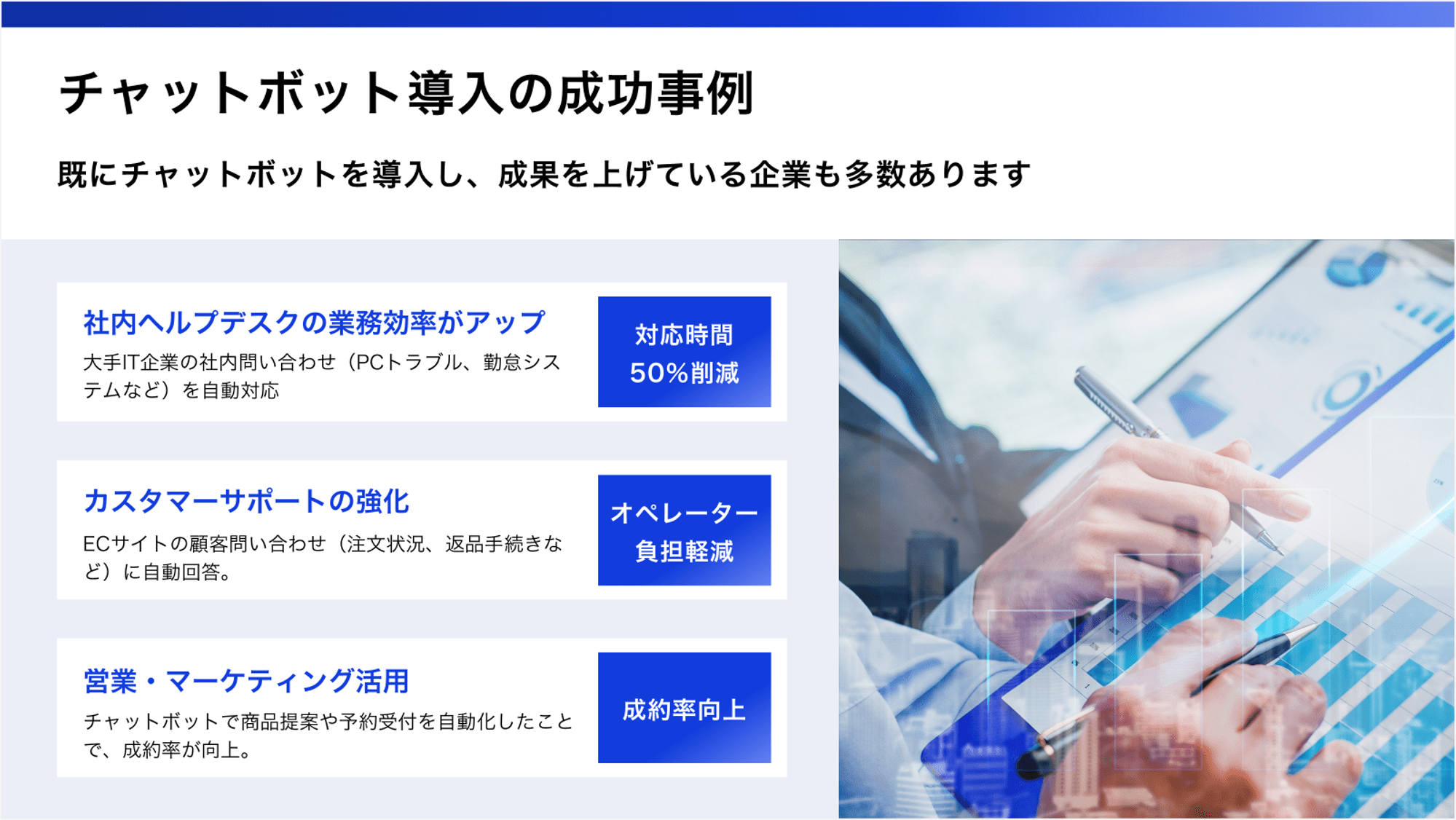

3. 具体例(Example)

PREP法における具体例(Example)は、理由を裏付けるために実例やデータを示す段落です。具体例を挙げることで、抽象的な理由が具体的なイメージとして聞き手に伝わり、説得力が大幅に向上します。

AIチャットボットの導入を提案するプレゼンなら「すでに導入して成果を上げている企業も多数あります。」と述べて、事例や効果を伝えるのが自然な流れです。

専門的な内容を説明する場合は、その分野に詳しくない聞き手でも理解できるよう、わかりやすい言葉で説明しましょう。

4. 再結論(Point)

PREP法における再結論(Point)は、プレゼンテーションの締めくくりとして重要な役割を果たします。最初に述べた結論を再度強調することで、聞き手の記憶に内容を定着させる効果があります。

再結論では、理由や具体例を踏まえたうえで、より説得力を持たせた形で結論を繰り返すことが重要です。

AIチャットボット導入のプレゼンなら、以下のような内容が再結論にあたります。

また、再結論では新たな情報を加えるのではなく、これまでの内容を総括する形で述べることがポイントです。

資料作成の手間を省き、パワーポイントのプロに任せたい方へ

とはいえ、時間が無い中で資料の構成をイチから考えていくのは大変です。

累計支援数1,000社超の実績を持つVIRTUAL PLANNERなら、まとまりきっていない情報を渡すだけでOK。専任のコンサルタントが要素を整理し、最適な構成案を作成します。

意思決定を促す!PREP法をプレゼンに導入する4つのメリット

PREP法を使ったプレゼンには、数多くのメリットがあります。ここでは、PREP法を活用することで得られる4つのメリットについて詳しく解説します。

- 短時間で要点を伝えられる

- 説得力を高められる

- 構成が組み立てやすくなる

- 話が脱線しにくくなる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 短時間で要点を伝えられる

PREP法は最初に結論から入るため、聞き手に要点が短時間で伝わりやすいという大きなメリットがあります。人間の集中力は話し始めて30秒間が最も高いとされているため、この貴重な時間に結論を述べることで効果的に情報を伝達できるでしょう。

「結局何が言いたいのかわからなかった」「もう一度聞きたい」といった状況を避けられるため、不要なやり取りを減らせます。

ビジネスシーンでは時間が限られていることが多いため、短時間で主張を伝えられるPREP法は非常に効果的な手法といえます。

2. 説得力を高められる

PREP法を使えば、説得力のあるプレゼン資料を作成できるでしょう。

最初に述べた結論に対して、理由と具体例を組み合わせて提示することで、主張に論理的な裏付けが生まれます。結果として、説得力が大幅に向上するでしょう。

PREP法の構成に従うことで、論理的で分かりやすい展開となり、聞き手は話の全体像を整理しやすくなります。

3. 構成が組み立てやすくなる

PREP法は「Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)」という明確な構成があるため、プレゼンテーションの組み立てがかんたんです。話の流れが決まっているため、何から話せばよいのか迷うことなく、効率的に内容を整理できます。

伝えたいことが多すぎて整理できない場合も、PREP法の枠組みに沿って要素を当てはめれば情報を取捨選択しやすくなります。そのため、プレゼンテーション初心者でもPREPの流れに従えば、論理的に説明できるでしょう。

資料作成の際も、各スライドをPREP法の要素に割り当てることで、効率的に作業を進められます。PREP法を身につければ、プレゼンテーションの質が向上するだけでなく、準備時間の短縮にもつながるでしょう。

4. 話が脱線しにくくなる

PREP法は、明確な構成に従って話を進めるため、プレゼンテーション中に話が脱線するリスクを大幅に減らせます。「Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)」という流れが決まっているため、伝えるべき内容から外れにくくなるでしょう。

とくに、緊張している場面では思考が混乱しがちですが、PREP法の型に沿うことで話の軸がぶれにくくなります。複数の提案や多岐にわたる内容を伝える場合でも、PREP法の構成ごとに区切ることで要素を整理して説明できます。

結果として、限られた時間を最大限に活用し、伝えたい内容を確実に届けられるでしょう。

注意点:PREP法が適さない場面と運用上のデメリット

PREP法にはメリットだけでなく、注意すべき点もあります。ここでは、PREP法を用いる際に注意すべき3つのデメリットについて解説します。

- 機械的な印象を与えかねない

- 聞き手の感情や共感を喚起しにくい

- 文脈を理解してもらいにくい

ひとつずつ見ていきましょう。

1. 機械的な印象を与えかねない

PREP法を用いたプレゼンテーションは、端的な話となりがちなため、機械的で冷たい印象を与えてしまうことがあります。とくに、結論→理由→具体例→結論という構成を厳格に守りすぎると、話の内容から人柄や考え方が見えにくくなり、聞き手に温かみのない印象を与えてしまう恐れがあります。

PREP法を使うと、聞き手との間に距離感が生まれてしまうことがあるため、場面に応じて使い分けることが重要です。

前後のつながりを意識し、文脈を適切に結び付けるよう心がけることで、機械的な印象を和らげられるでしょう。

2. 聞き手の感情や共感を喚起しにくい

PREP法は、論理的な説明に重点を置く構成のため、聞き手の感情に訴えかけることが難しい面があります。結論と理由に焦点を当てた話し方では、聞き手の「理解」を促せても「共感」は得られにくいでしょう。

そのため、PREP法は物語や感情に訴える文章やスピーチには向いておらず、読み手や聞き手の感情を動かすための重要な要素である実体験や思い出話などを十分に活かしきれません。

感情的なサポートが求められる人間関係を重視する交渉や対話・チームビルディングやモチベーションを高めるための話し合いには適さないでしょう。

3. 文脈を理解してもらいにくい

PREP法は結論から先に述べる構成のため、話の背景や文脈が十分に伝わらないことがあります。

とくに、複雑な問題や多くの要素が絡み合う状況を説明する場合、最初に結論を述べるだけでは聞き手が理解できない恐れがあるでしょう。

結論の内容に納得してもらうために理由や具体例の段落がありますが、結論の内容が「なぜその結論に至ったのか」という過程を十分に把握できません。PREP法は簡潔さを重視するため、複雑な状況や多面的な問題に対しては情報が不足しがちです。

そのため、聞き手の知識レベルや理解度に大きな差がある場合、PREP法だけでは全員に適切に情報を伝えることは難しいでしょう。

PREP法を使用する際は、必要に応じて背景情報を補足するなど、文脈の理解を助ける工夫が求められます。

資料作成のプロが教える!PREP法をスライド構成に活かすコツ

PREP法を効果的に活用するためのコツを4つ紹介します。これらのポイントを押さえることで、より魅力的なプレゼン資料を作成できます。

- 聞き手の知識レベルを理解する

- テキストは最小限に抑える

- ビジュアルを活用する

- PREP法の構成に沿って話す練習をする

ぜひ参考にしてみてください。

1. 聞き手の知識レベルを理解する

プレゼンテーション資料を作成する際、聞き手の知識レベルを適切に把握することが大切です。聞き手が専門用語や専門知識に詳しくない場合は、補足説明を交えたり、できるだけシンプルでわかりやすい言葉で情報を伝えたりする必要があります。

専門的な内容を説明する場合は、その分野に詳しくない聞き手でも理解できるよう、わかりやすい言葉で説明しましょう。

プレゼンテーション中は、聞き手の目線や表情を観察することで理解度を推測し、必要に応じて説明を調整することも効果的です。話すことに集中するだけでなく、聞き手の表情に注目して興味や驚き・理解の兆候が表情に現れていないかにも気を配りましょう。

2. テキストは最小限に抑える

プレゼン資料において、テキストは必要最小限に抑えることが重要です。スライドの文字数が多いと、伝えたいことが相手に伝わりにくくなるため、必要最小限の情報だけを記載しましょう。

「Keep it short and simple(短く、シンプルに)」というKissの法則を意識し、不要な情報はスライドに載せないことが大切です。文字だらけのスライドでは、スライドの文章を読むことに聞き手の意識が向いてしまいます。

ただし、文章をただ箇条書きにするだけでは不十分であり、内容を要約して簡潔に表現する工夫が必要です。各スライドに盛り込む内容を厳選しましょう。

文章の書き方については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください!

3. ビジュアルを活用する

言葉だけで伝えることが難しい情報は、ビジュアル要素を積極的に活用することが効果的です。イラスト図解・グラフなどを用いて視覚的に情報を伝えることで、聞き手の理解を促進できます。

とくに、PREP法の「理由」や「具体例」の部分では、データをグラフやチャートで表現することで説得力が増します。

ただし、1枚のスライドで伝えるメッセージは1つに絞り、情報過多にならないよう注意が必要です。図解を使う際も、そのビジュアルを通じて伝えたいメッセージは何なのかを常に意識しましょう。

図解の作り方については、以下の記事を参考にしてみてください。

4. PREP法の構成に沿って話す練習をする

PREP法を活用したプレゼンテーションでは、実際に声に出して練習するのが効果的です。資料作成後、PREP法の構成(結論→理由→具体例→再結論)に沿って話す練習を繰り返し行うことで、流れがスムーズになります。

とくに、冒頭の結論部分は聞き手の第一印象を決める重要な要素なので、自信を持って話せるよう何度も練習しましょう。練習の際は時間を計測し、各セクションにどれくらいの時間を割くべきかを分析することも大切です。

可能であれば、同僚や友人に聞き手になってもらい、フィードバックを得ることで改善点を見つけられるでしょう。加えて、想定される質問に対する回答も準備しておくことで、本番での対応力を高められます。

プレゼンの練習方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

使い分けが重要!DESC法やSDS法などPREP法以外の文章構成

PREP法だけでなく、状況に応じて使い分けられる他の効果的な構成法も知っておくと便利です。ここでは、プレゼンテーションにおいて活用できる2つの代表的な手法を紹介します。

- SDS法

- DESC法

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. SDS法

SDS法とは、相手にわかりやすく事実を伝えるための構成法で「Summary(要点)→Details(詳細)→Summary(要点)」の頭文字を取ったものです。

最初に伝えたい内容の概要や目次について説明し、次に詳細を順番に話していき、最後に再度要点をまとめる流れです。PREP法が結論から入り説得力を重視するのに対し、SDS法はストーリーや話全体を重視する点が大きな違いといえます。

ニュースの話し方に近く、聞き手が話の内容を把握しやすい特徴があります。短時間でわかりやすく情報を伝えたい状況に適しているため、ニュースや自己紹介・スピーチ・商品説明などの場面で活用できるでしょう。

なお、SDS法は情報をスピーディーに伝えられる利点がある一方、詳細を深く伝えるには不向きであり、主張をするには弱いという特徴もあります。

2. DESC法

DESC法とは、相手の意見を尊重しながら自分の考えを伝える構成法です。PREP法が自分の主張を伝えるのに適しているのに対し、DESC法は相手との折り合いをつけながら考えを伝えることに長けています。

DESCは「Describe(描写する)」「Explain(説明する)」「Specify(提案する)」「Choose(選択する)」の頭文字を取ったもので、各段落の詳細は、以下のとおりです。

| 段落 | 内容 |

|---|---|

| Describe(描写する) | 解決すべき課題や状況について客観的な事実のみを描写する。 |

| Explain(説明する) | 描写した事実に対する自分の主観的な感情や意見を説明する。 |

| Specify(提案する) | 具体的かつ実現可能性の高い解決策や提案を明示する。 |

| Choose(選択する) | 提案を相手が受け入れた場合と受け入れなかった場合の選択肢を示す。 |

DESC法は、とくに問題解決型のプレゼンテーションに適しており、相手との建設的な議論を促進する効果があります。1対1のやり取りや上司への相談・承認を得たい場合など、相手の反応を見ながら進める場面で効果的に活用できるでしょう。

まとめ:PREP法をマスターして「伝わる」ビジネスコミュニケーションを

PREP法を活用すれば、説得力のあるプレゼン資料を効率的に作成できます。結論から話し始めることで、限られた時間内で重要なポイントを確実に伝えられるため、忙しいビジネスパーソンの貴重な時間を無駄にしません。

理由と具体例を組み合わせて提示することで、提案に説得力が生まれ、クライアントや上司を効果的に説得できます。加えて、PREP法の基本フレームワークを身につければ、資料作成の時間短縮にもつながり本来の業務に集中できるでしょう。