フローチャートの書き方を5ステップで解説!わかりやすく書くコツや記号を一覧で紹介

複雑な業務プロセスをわかりやすく伝えるときは、フローチャートが便利です。

しかし、いざ作成しようとすると「どこから始めればよいのか分からない」「見やすい図にならない」といった悩みを抱える方も多いでしょう。

そこで本記事では、累計1,000社を超える資料制作に携わった弊社が、初心者でも実践できる5つのステップとわかりやすいフローチャートを作るコツを詳しく解説します。

具体的な作成手順から基本記号の使い方まで解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

資料作成にお悩みの方へ。

資料作成の専門家集団が、構成からデザインまで「完全オーダーメイド」で代行します。

目次

・初心者でも失敗しないフローチャートの書き方5ステップ・見やすさを劇的に変える!フローチャート作成のポイント6つ・【図解】フローチャートで頻用される基本記号の意味と使い方・フローチャートに書き込む記号一覧・【サンプル】代表的なフローチャート4種類を紹介・まとめ:基本ルールを抑えて、実用的なフローチャートを作成しよう

初心者でも失敗しないフローチャートの書き方5ステップ

正しい書き方に沿って作成すれば、わかりやすいフローチャート図を作成できます。ここでは、フローチャートの書き方について5つのステップで解説します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

具体的なパワーポイントの操作方法については、以下の記事で解説しているので、興味のある方はぜひご覧ください。

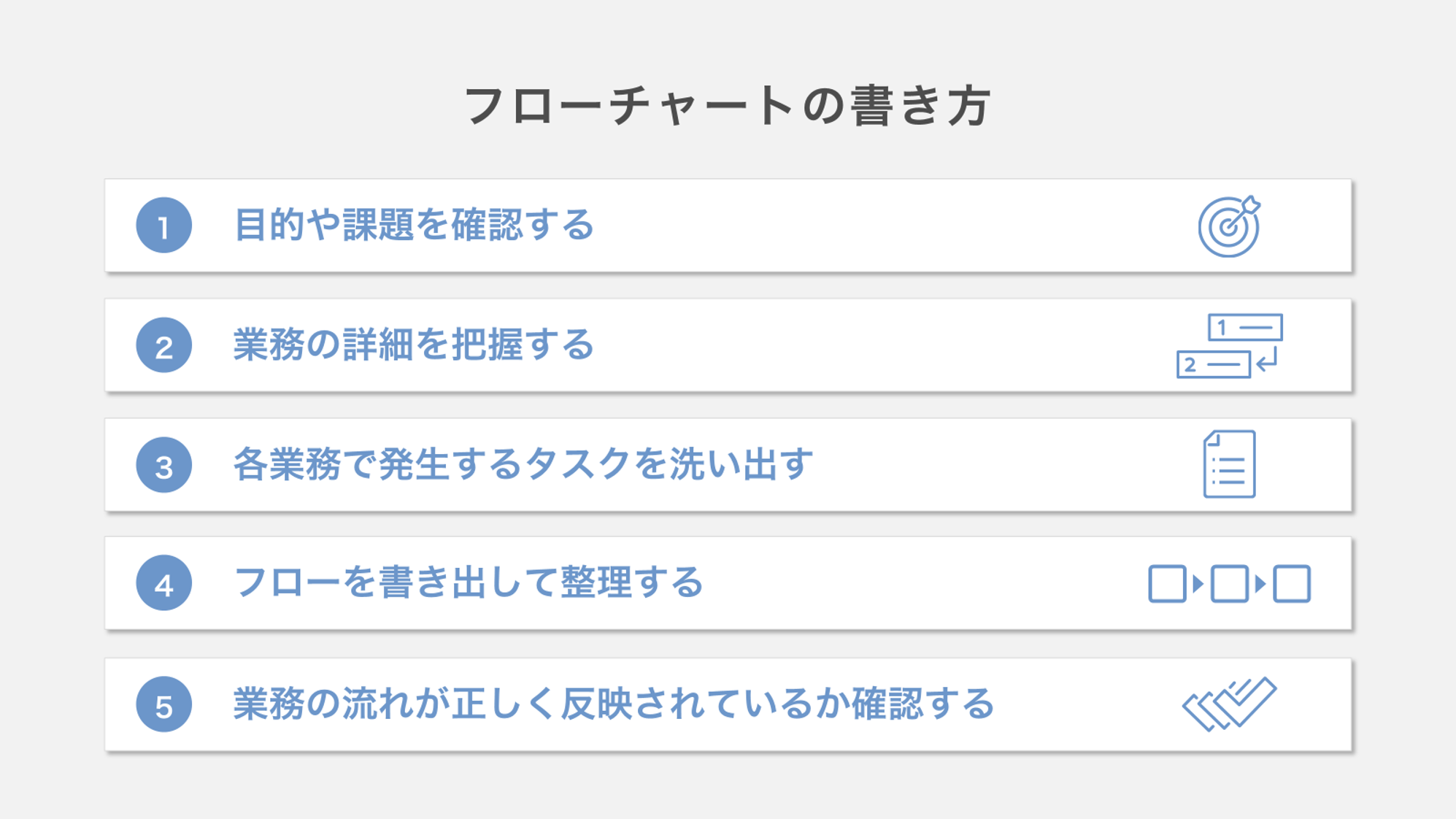

1. 目的や課題を確認する

質の高いフローチャートを作成するためには、何のためにフローチャートを作るのかを明確にする必要があります。

プロジェクトの進行管理なのか、業務プロセスの整理なのか、目的によってフローチャートの構成や詳細度は大きく変わるためです。

課題の性質を正確に把握すれば、必要な要素を漏れなく盛り込み不要な情報を排除できます。また、フローチャートを使用する対象者のレベルや立場も考慮に入れましょう。

経営陣向けであれば大まかな流れを示す概要レベルで十分ですが、実際に作業を行う現場担当者向けであれば、具体的な手順や判断基準まで詳細に記載するほうがよいでしょう。

このように目的と対象者を明確にすることで、適切な粒度でフローチャートを作成できます。

2. 業務の詳細を把握する

フローチャート作成において、各業務の詳細を把握することは最も重要な工程です。

まず、業務プロセスの開始点から終了点までの全体像を俯瞰し、主要な工程を時系列で整理する必要があります。

各工程で発生する判断ポイントや分岐条件を洗い出し、どのような基準で次のステップが決まるのかを把握します。

このとき、関係者全員から情報収集を行い、実際の作業内容と公式な手順書との乖離がないかを確認しましょう。

現場では効率化のために独自の工夫が行われていることも多く、これらの実態を反映させなければ実用的なフローチャートになりません。

さらに、例外処理やエラー発生時の対応フローも含めて検討し、イレギュラーなケースでも対応できる包括的な設計を心がけましょう。

3. 各業務で発生するタスクを洗い出す

業務プロセスの全体像を把握したあとは、各工程で実際に発生する具体的なタスクを詳細に洗い出す作業に移ります。

実務においては、ひとつの業務プロセス内には複数のタスクが含まれており、それぞれが異なる担当者や部署によって実行される場合が多いでしょう。

そのため、各タスクの実行に必要な時間や使用するツール・システム・必要な権限レベルなどもあわせて整理しておくことが重要です。

とくに、承認プロセスが含まれる場合は誰がどの段階で承認を行い、承認されなかった場合の差し戻しフローも明確にしましょう。

また、データの受け渡しや成果物の確認といった連携ポイントも漏れなく記録します。

このように、タスクレベルまで分解することで実際の運用で使える精度の高いフローチャートを作成できます。

4. フローを書き出して整理する

洗い出したタスクを基に、実際のフローを視覚的に書き出していく段階です。最初は、手書きやホワイトボードを使って大まかな流れを描き、全体の構造を確認することから始めます。

開始点から終了点までの主要な流れを太い線で結び、その後に詳細な分岐や例外処理を追加していく方法が効果的です。

各プロセス間の論理的なつながりを明確にし、判断が必要なポイントではYes・Noの分岐条件を具体的に記述します。

複数の担当者が関わる場合は、レーン分けを行い責任範囲を視覚的にわかりやすくしましょう。

また、フロー全体を俯瞰して、無駄な工程や重複している作業がないかを検証し、最適化できる部分を特定します。

この段階で十分な検討と調整を行えば、運用開始後のトラブルを未然に防げるでしょう。

5. 業務の流れが正しく反映されているか確認する

最後に、作成したフローチャートが実際の業務を正確に表現しているかを多角的に検証します。

まず、フローチャートを見ながら実際の業務プロセスをシミュレーションし、各ステップが問題なく進行するかを確認しましょう。

関係者全員にフローチャートを提示し、現場の実情と合致しているか、見落としている工程や判断基準がないかを詳細にレビューしてもらいます。

とくに、例外処理や緊急時の対応フローが適切に組み込まれているかを重点的にチェックする必要があります。

また、新入社員や業務に不慣れな担当者がフローチャートだけで作業を進められるかという視点で検証することも重要です。

専門用語や略語が多用されていないか、判断基準が曖昧になっていないかもあわせて確認します。

この確認作業を行うことで、実用的で信頼性の高いフローチャートが完成します。

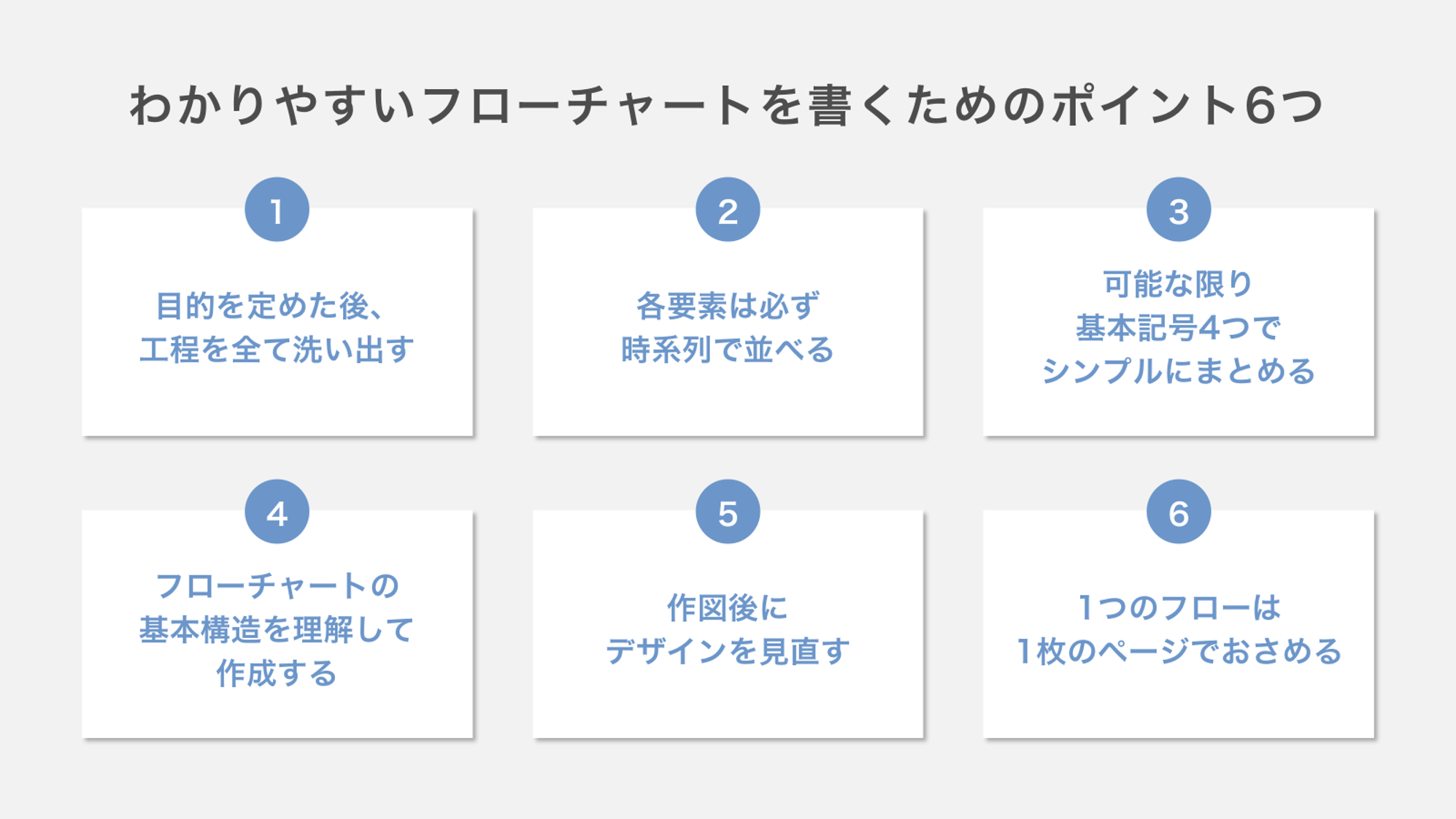

見やすさを劇的に変える!フローチャート作成のポイント6つ

わかりやすいフローチャートを作成するには、守るべきポイントがあります。

それぞれの要素がどのように効果的なフローチャート作成に貢献するか、順に見ていきましょう。

目的を定めたあと、工程を全て洗い出す

1つ目のポイントは、目的を定めたあとに工程をすべて洗い出すことです。ある業務のフローチャートを書くときに、思いつくままに書き始めるのは避けましょう。

思いつくままに書き始めると、書くべき工程に漏れが生じたり、目的が不明瞭になり不要な工程を書いてしまう恐れがあります。

このような事態を避けるために、まずは目的を定め、その目的を達成するために必要なものを洗い出しましょう。そうすることで、書き出す工程の過不足を避けられます。

各要素は必ず時系列で並べる

2つ目のポイントは、各要素を時系列で並べることです。処理が時系列の順に並べられていれば、その順に目線を動かすだけで全体の処理の流れを把握できます。

工程を時系列に並べるときは、次の2点を意識するようにしましょう。

- 左から右に並べる

- 上から下に並べる

基本的に、人間の目線は左上から右下に動くといわれています。

この習慣に従って時系列の順番に工程を並べることで、直感的に流れを理解できるフローチャートを作成できます。

可能な限り基本の4記号でシンプルにまとめる

3つ目のポイントは、4つの基本記号でシンプルにまとめることです。

具体的な記号については、フローチャートに書き込む記号一覧で解説します。

稀に、独自の記号が使われているフローチャートもあります。その場合は、独自の記号を使うことで関係者間ではわかりやすいフローチャートとなっているのかもしれません。

しかし、フローチャートによほど親しみがなければ、そのような独自記号の意味を理解することは困難です。

誰が見ても理解できるフローチャートになるよう、基本記号4つでシンプルにまとめるように意識しましょう。

フローチャートの基本構造を理解して作成する

4つ目のポイントは、フローチャートの基本構造を理解して作成することです。

フローチャートには「順次構造」「分岐構造」「反復構造」という3つの基本構造があります。それぞれの意味は、以下のとおりです。

- 順次構造:記述される順番に処理が流れる

- 分岐構造:ある条件に基づいて処理内容が分岐する

- 反復構造:ある条件を満たすまで処理が繰り返される

このような構造を理解して適切な箇所で使用すれば、初心者であっても伝わりやすいフローチャートを作成できます。

作図後にデザインを見直す

5つ目のポイントは、作図後にデザインを見直すことです。

思うがままに作図しただけでは、見づらく伝わりづらいフローチャートになってしまいます。

作図後にデザインに問題がないか確認すべきポイントは、以下の5つです。

- 色数を増やしすぎない

- 縦横の列をきっちり揃えて配置する

- 各要素を表す図形のサイズを揃える

- 適度に各要素の間隔をあけて、見た目にゆとりを持たせる

- 図形のなかに記載する説明文は簡潔にする

以上の5点を意識してデザインを見直せば、よりわかりやすいフローチャート図ができあがるでしょう。

レイアウトのポイントについては、以下の記事を参考にしてみてください。

1つのフローは1枚のページでおさめる

最後のポイントは、1つのフローは1枚のページでおさめることです。

1つのフローチャートを複数のページに渡って作成すると、各要素のつながりがわかりにくくなり、全体像を一目で把握しづらくなります。

また、1枚のページに複数のフローチャートを記載することも避けたほうがよいでしょう。フローチャートを作成する際には、1つのフローを1ページに収めることを意識することが大切です。

資料作成の手間を省き、パワーポイントのプロに任せたい方へ

流れや理論は理解したけど、実際にスライドへ落とし込むのは難しい・考えている時間が無いという方は、資料作成のプロへご相談ください。

バーチャルプランナーなら、企画構成からデザインまで完全オーダーメイド。専任のコンサルタントとデザイナーのチーム体制で貴社の負担を減らし、理想の資料デザインを形にします。

【図解】フローチャートで頻用される基本記号の意味と使い方

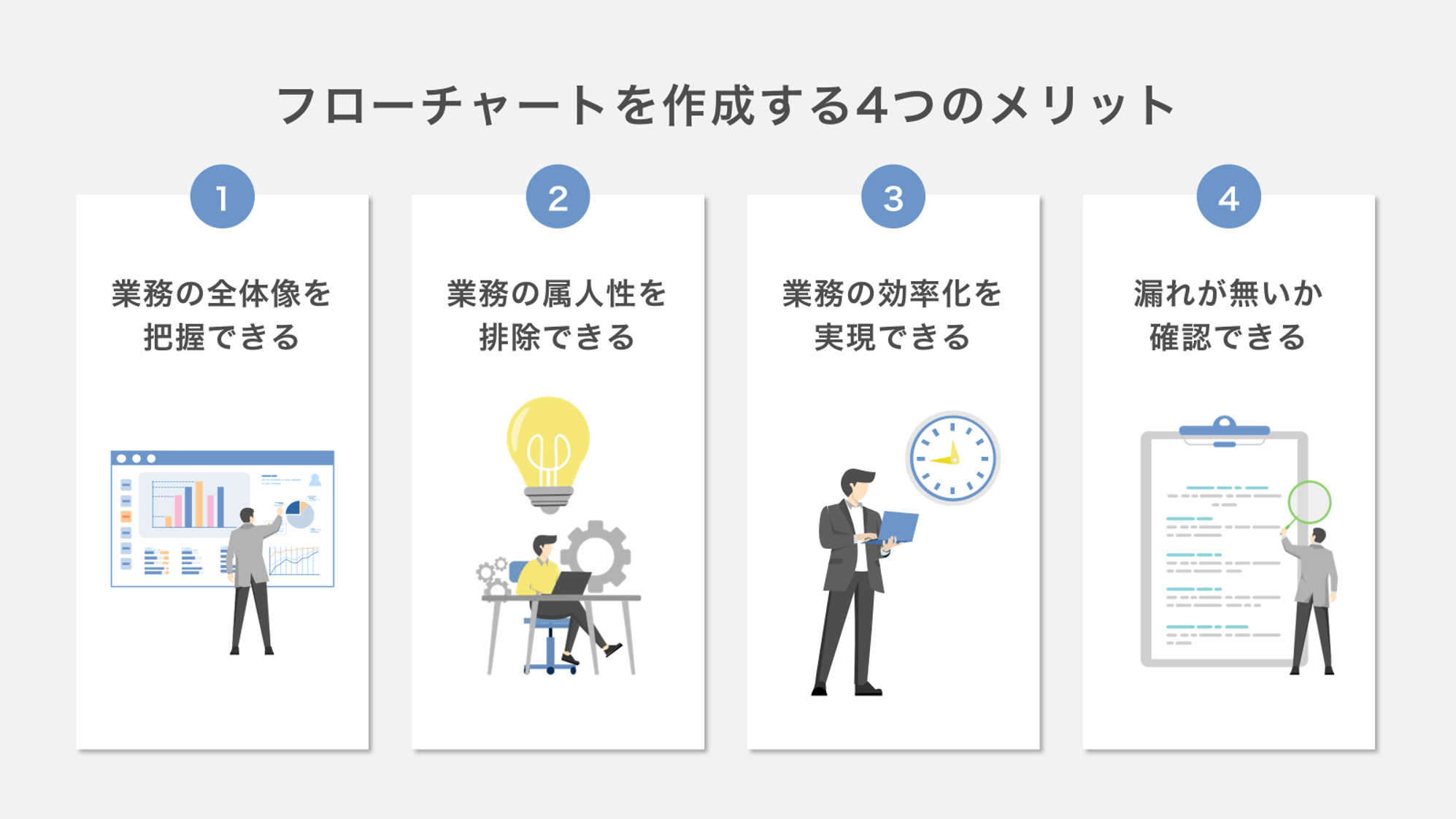

ここでは、フローチャートを作成する目的やメリットについて紹介します。それぞれ詳しく見ていきましょう。

業務の全体像を把握するため

フローチャートを使うことで、業務における全工程・各業務の関係性を一目で見渡せます。

フローチャートを活用した資料作成が求められる一例として、システム開発があります。

システム開発の現場では、ソフトウェアやシステムがそれぞれ担うべき業務の全体像を事前に把握することが大切です。

もし最初の段階で業務の全体像を把握せずに開発を始めると、以下のような問題が発生します。

「あ、この機能が足りない!」

「ここの処理を忘れていた!」

「この部分とあの部分がうまくつながらない…。」

このように、最初の全体像の把握を怠ると開発をやり直すことになり、時間もお金も無駄になってしまいます。

業務の全体像を最初にフローチャートで整理しておけば、このような思わぬトラブルを防げます。全体を見渡せるので、「漏れ」や「つながりの問題」に早めに気づけるでしょう。

業務の属人性を排除するため

フローチャートを作成して業務全体を見える化すれば、業務の全体像やつながりを把握しやすくなり、誰でも業務をスムーズに理解できるようになります。

複雑な業務処理が必要な現場でフローチャートがない状況を想像してみてください。おそらくそのような現場では、担当者以外の人が業務を引き継ぐのは困難です。

そのような状況で担当者が休職や異動になった場合、次の担当者が複雑な処理の流れを理解して遂行することが難しくなるでしょう。

その点、フローチャートを用いた資料を作成しておくことで、このような業務の属人性によるリスクを回避できます。

業務の効率化を実現するため

フローチャートを作ると、業務の流れを上から見下ろすように把握できます。

全体を俯瞰することで、今まで気づかなかった「無駄」が見えてくるでしょう。よくある「無駄」の例として、以下のようなことがらが挙げられます。

- 資料作成と情報収集を順番にやっていたけれど、同時進行できた。

- AさんとBさんが別々に同じ確認作業をしていた。

- 承認をひとつずつもらっていたけれど、実はまとめて依頼できた。

このような「実はもっと効率的にできる部分」は、日常業務に埋もれてしまいがちです。その点、業務をフローチャートにすると、このような無駄を見つけられるでしょう。

取り組むべき業務に漏れがないか確認するため

フローチャートを使えば、各業務や工程のつながりを理解しやすくなります。

フローチャートで全工程を見える化しておくことで、常に手順を意識して取り組めるようになり、抜け漏れを防げるでしょう。

たとえば、多数の顧客にダイレクトメールを送付する業務があるとします。これだけ聞くと単純な作業に思われるかもしれません。

しかし、各工程を挙げると、以下のような多数工程に分けられることがわかるでしょう。

- メール作成

- 送信先に不備がないかのチェック

- 決められた時刻に送信

この業務の中で送信先に不備がないかチェックする工程を忘れ、送信先を間違えてしまった場合、個人情報流出などの失敗につながる恐れがあります。

そこで、フローチャートで各工程の流れを把握しておけば、このような業務の抜け漏れによるミスも防げるでしょう。

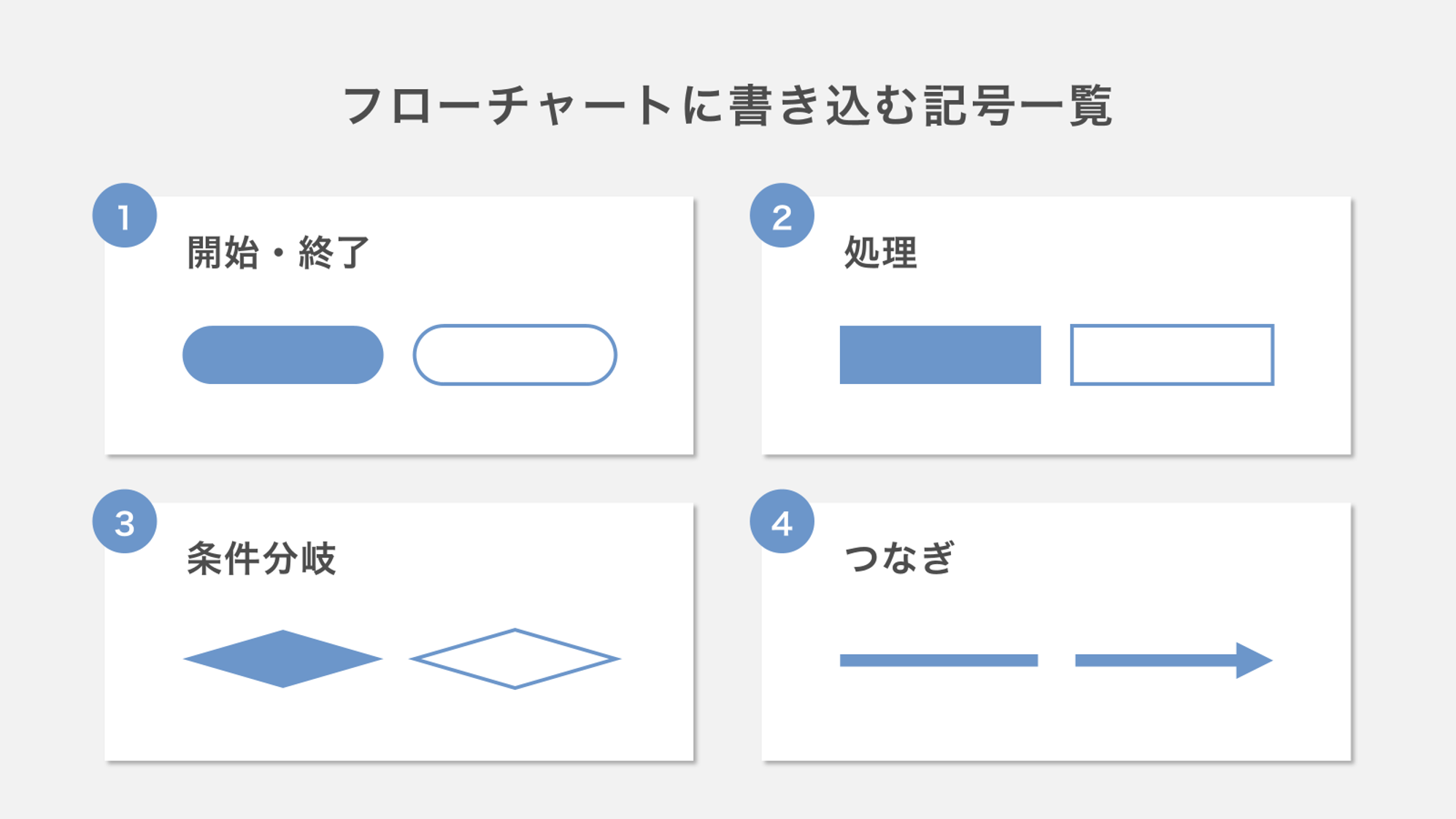

フローチャートに書き込む記号一覧

フローチャートを作る際は、ここで紹介する4つの記号を主に活用することになります。各記号の使い方と注意点を順に見ていきましょう。

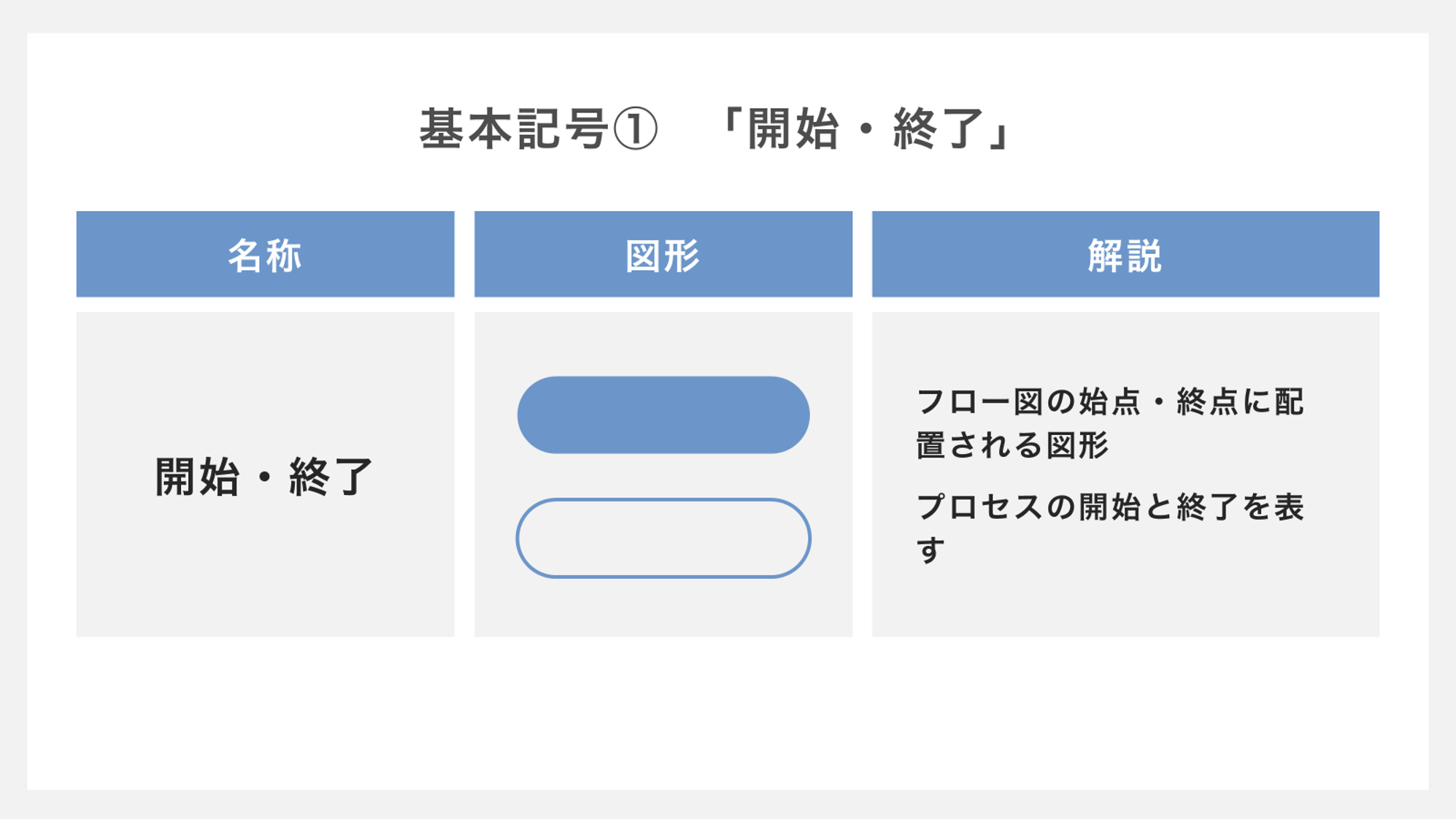

開始・終了

1つ目に紹介する記号は「開始・終了」の記号です。

この記号は、フローチャートにおけるプロセスの開始と終了を表すために使われます。フローチャートを書く際、業務の開始地点と終了地点を表す記号として使用しましょう。

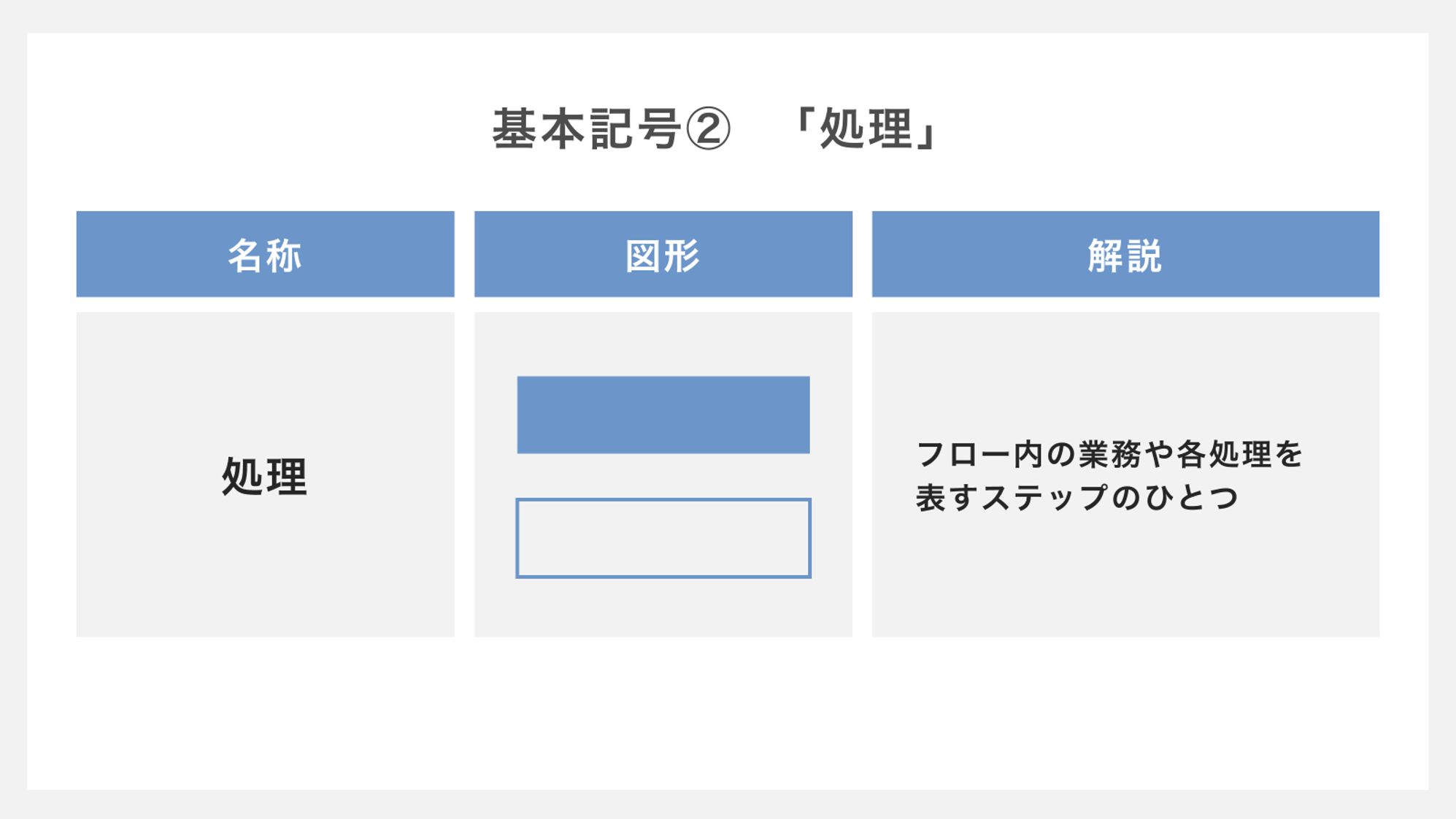

処理

2つ目に紹介する記号は「処理」の記号で、フローチャートで書き示す各処理やステップを表すときに使われます。この記号は、フローチャートを作成する際に最も頻繁に使用する記号です。

処理のプロセスを複雑化させてしまうとどのような処理を指すのか不透明になり、業務のフローを直感的に理解できなくなります。

そのため、処理の記号を使用する際は、処理の名称や内容を簡潔に書くことを意識しましょう。

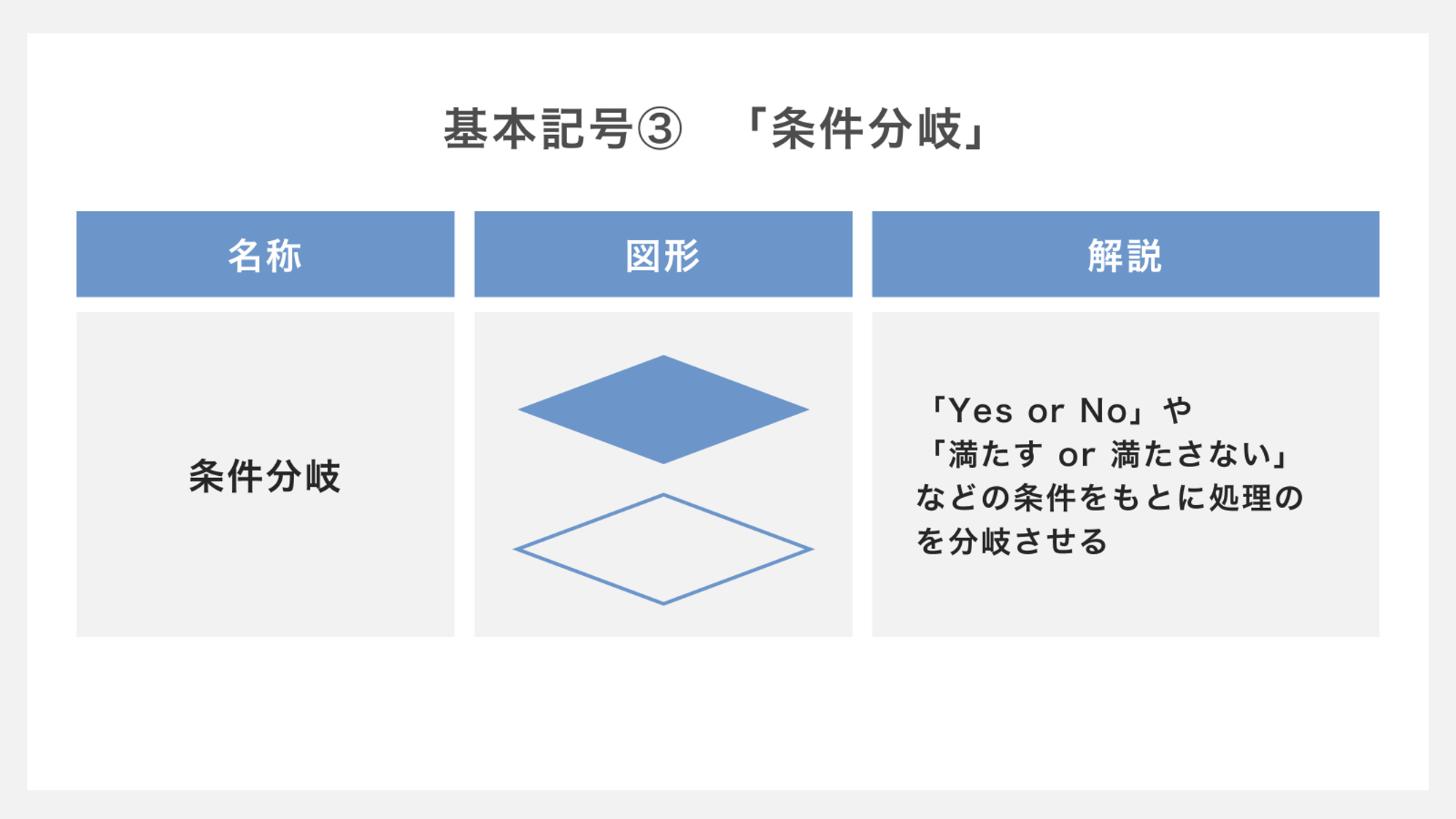

条件分岐

3つ目に紹介する記号は「条件分岐」の記号で、フローチャートである条件を基に処理の流れを分岐させるときに使われます。

ここでいう条件とは、おもに「Yes or No」や「満たす or 満たさない」のことです。

条件分岐の記号を使うと「ある条件を満たした場合は前の処理に戻す」「別の条件を満たした場合は同じ処理を繰り返す」といった業務の流れをフローチャートで示せます。

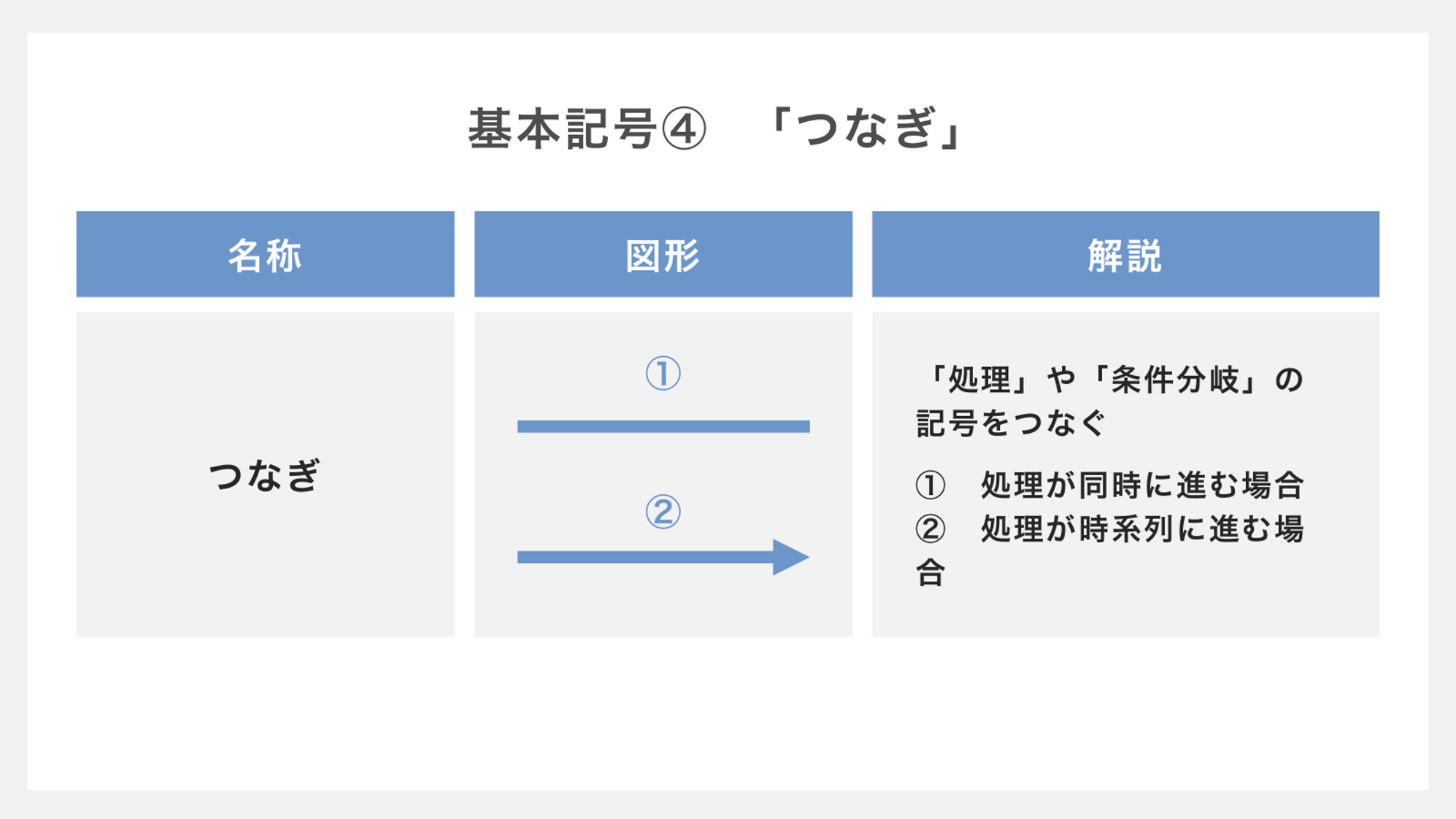

つなぎ

4つ目に紹介する記号は「つなぎ」の記号です。主に「処理」や「条件分岐」の記号をつなぐために使います。

つなぎの記号は、2種類あります。

1つ目は、両端に何もない「線」で、つなぎ合わせる処理が同時に進む場合に使用する記号です。

2つ目は、片方の端子に三角形がついた「矢印」で、つなぎ合わせる処理が時系列に進む場合に使用する記号です。

このようにつなぎの記号は2つの種類が存在するため、状況に応じて使い分けましょう。

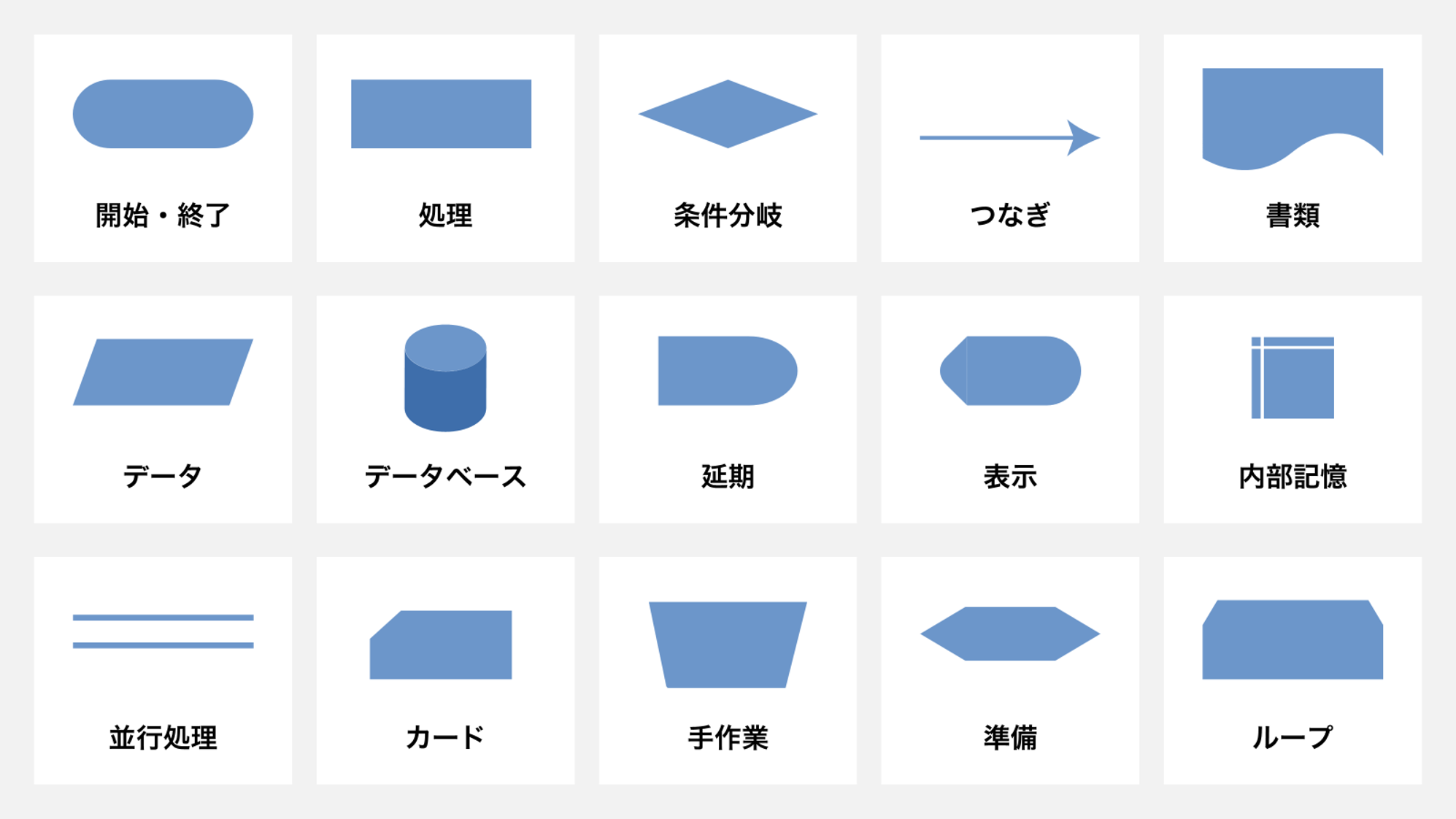

【補足】その他のフローチャート記号

上記でご紹介したもの以外にも、フローチャートで使われる記号は多種に及びます。

状況や体制、要件に応じて使い分けてみてください。

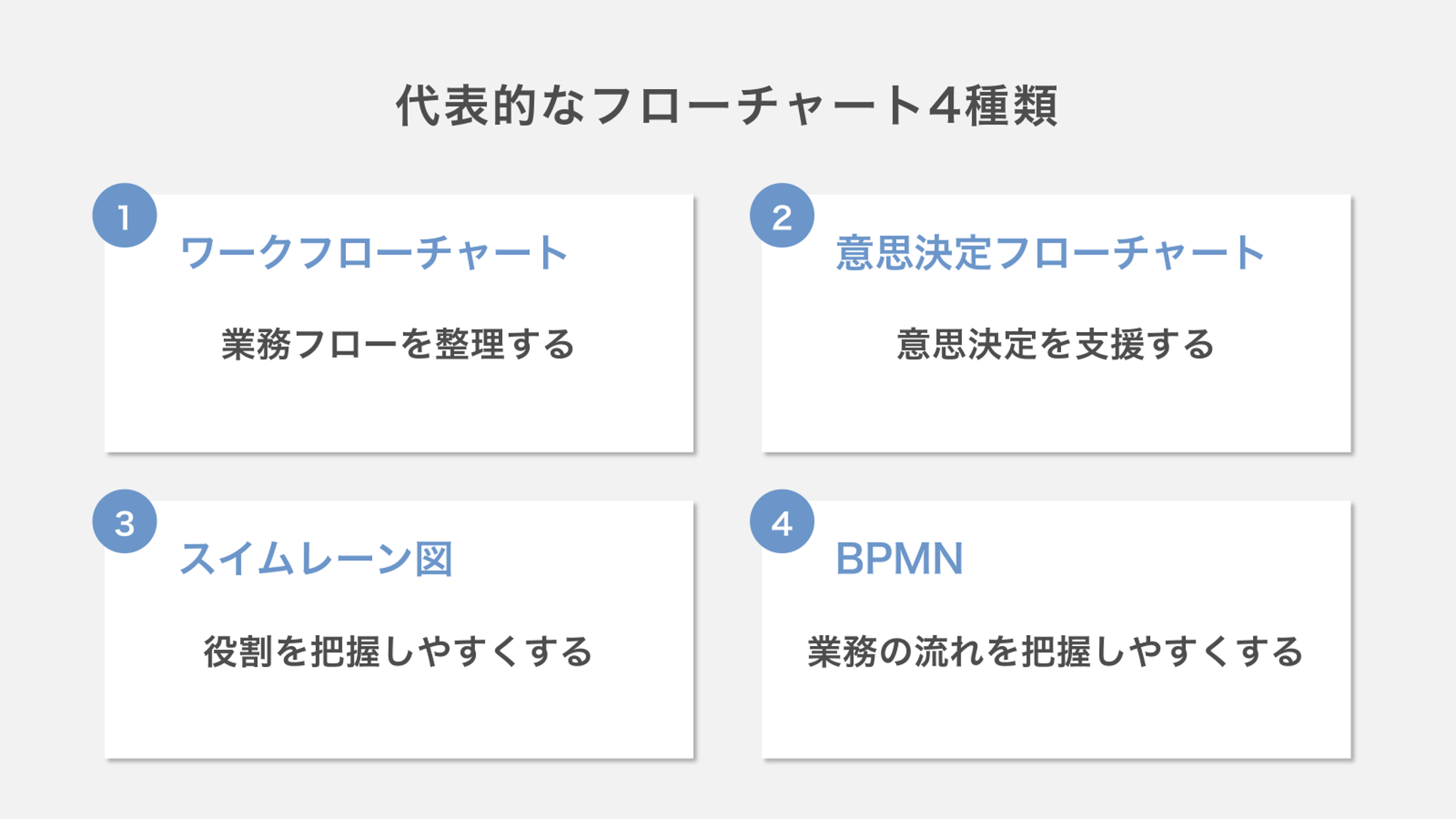

【サンプル】代表的なフローチャート4種類を紹介

代表的なフローチャートの種類と特徴を理解するには、ここで紹介する4つの型を押さえることが大切です。

それぞれの型がどのような場面と相性がよいか、詳しく解説します。

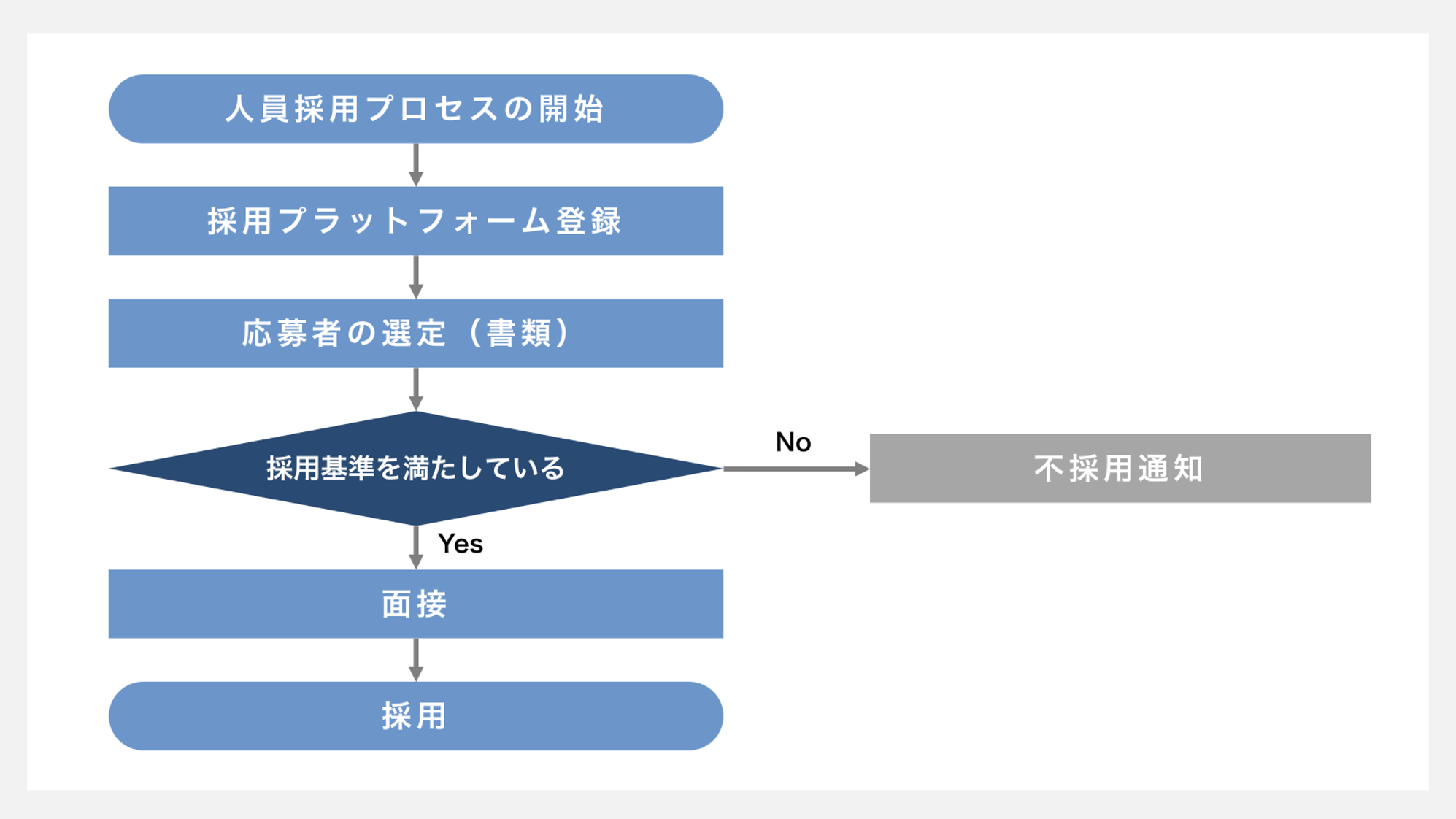

ワークフローチャート:業務フローを整理する

1種類目はワークフローチャートです。

このフローチャートは、一般的な業務フローを示す時に使用されます。ビジネスの現場においては、定められた手順に沿って実施する定型的な作業や業務が存在します。

具体的には、小売業ならお客様からの問い合わせ対応・販売業における開店準備や閉店準備といった業務です。このような定型業務の手順をひとつひとつ図示したものがワークフローチャートです。

このフローチャートを作成することで、初めて業務に携わる人でも全体像を把握しながら作業を進められます。そのため、人材の流動性が高い業界などで好んで用いられるフローチャートです。

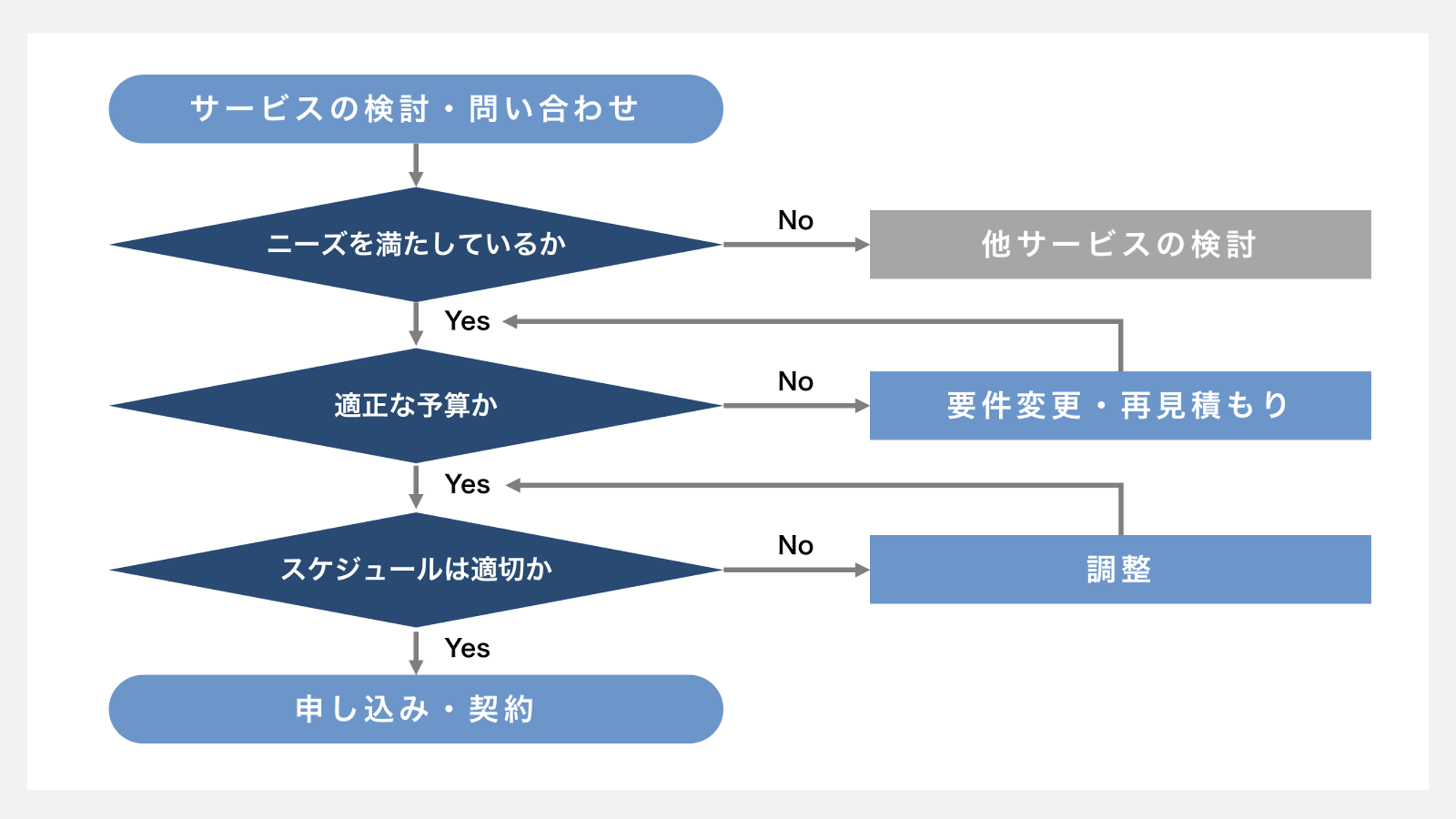

意思決定フローチャート:意思決定を支援する

意思決定フローチャートは、意思決定を行う際に使われます。

不確定な要素が多い状況でビジネスを進めるには、意思決定を行い次の行動を決める対応が求められるためです。

たとえば、金融業では目の前のお客様に融資を実施するかどうか、流通業では配送エリアを拡充するか縮小するかといった意思・方針を決める対応です。

このような意思決定を行う際に取り得る選択肢と、その選択肢が招く結果を示すのが、意思決定フローチャートです。

このフローチャートを作成することで、さまざまな選択肢が招く結果をあらかじめ想定したうえで意思決定を行えます。そのため、意思や方針を定めることが求められる経営者や部門責任者においてよく用いられます。

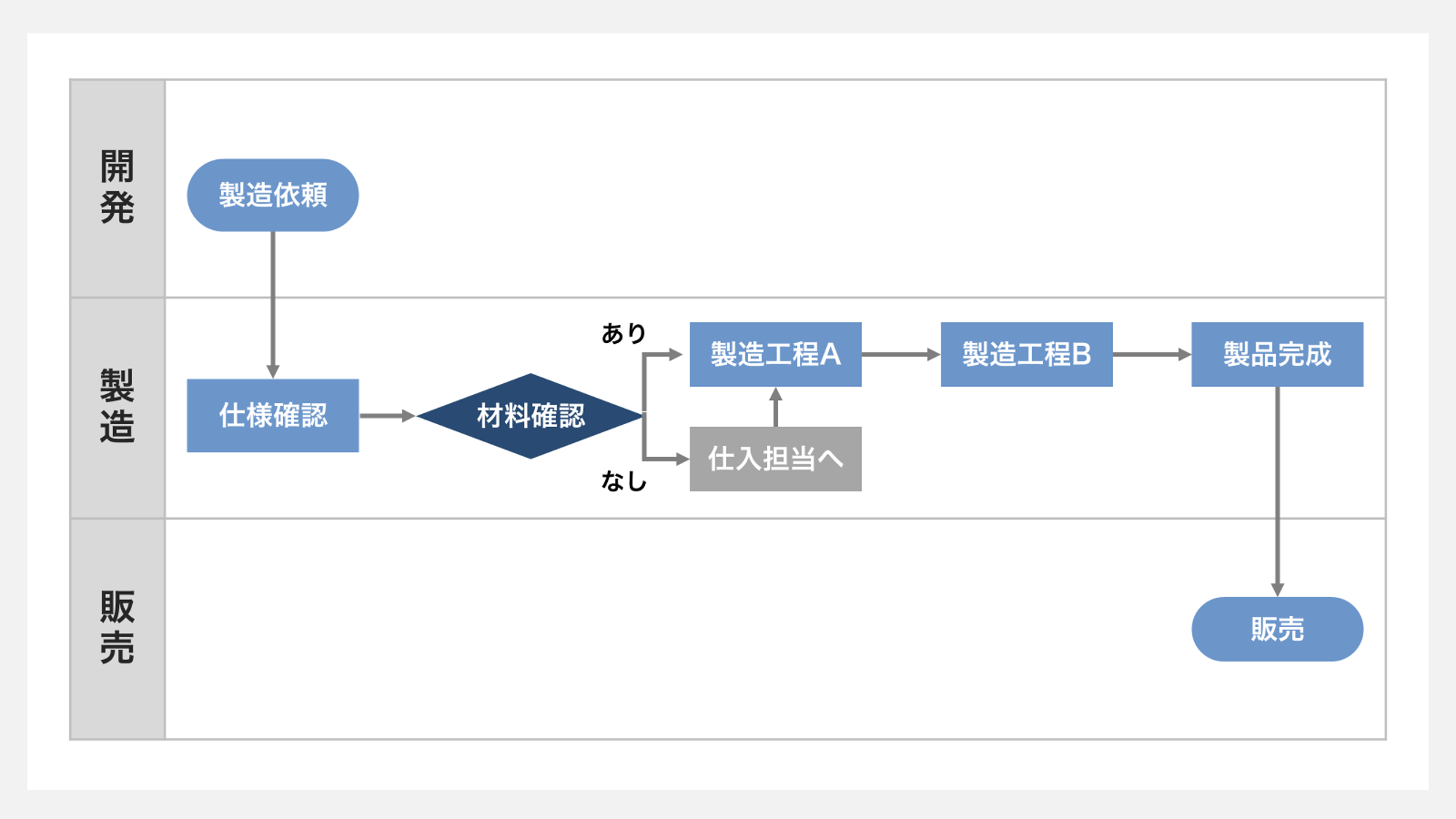

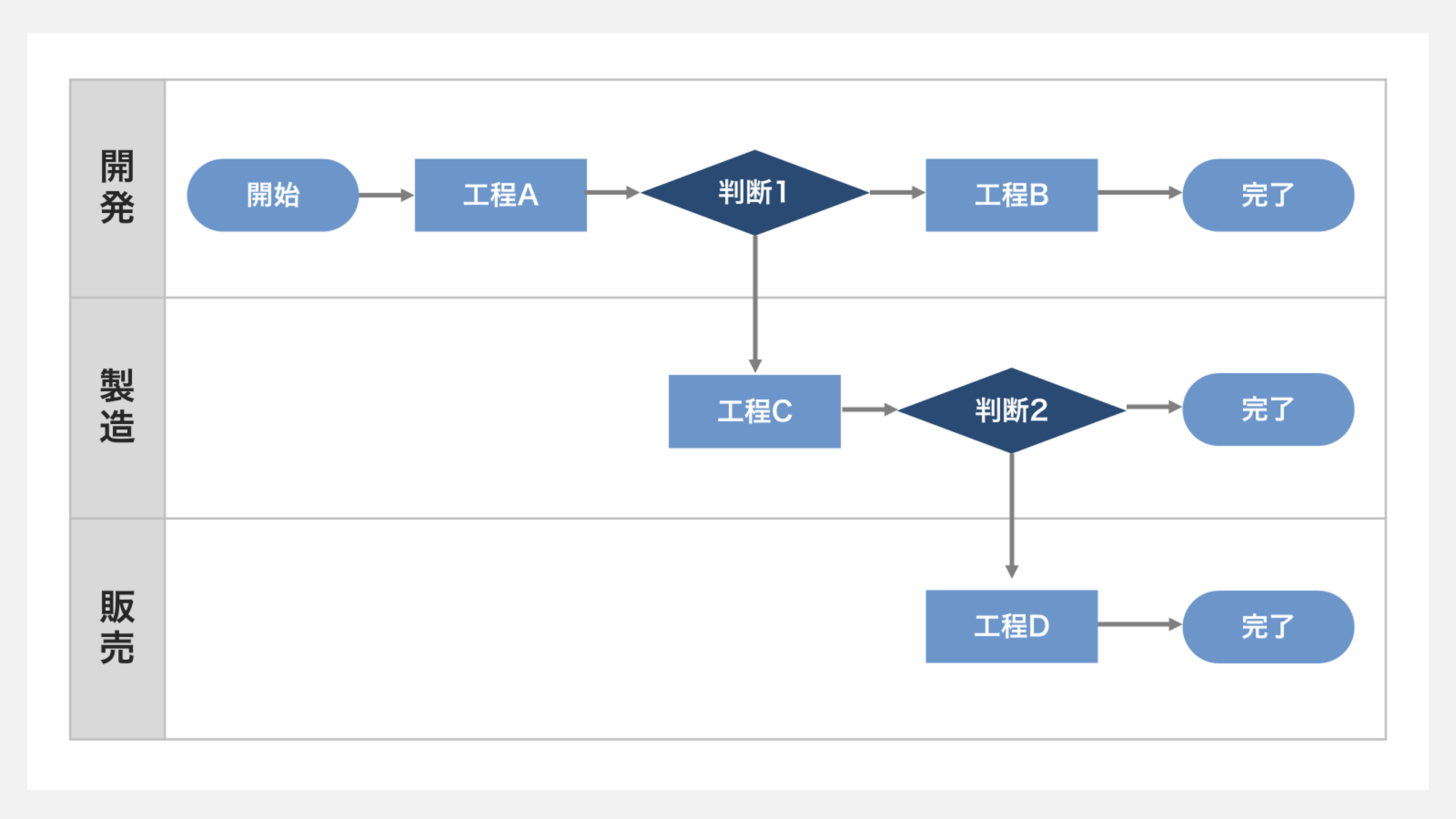

スイムレーン図:役割を把握しやすくする

スイムレーン図は、複数の部署やさまざまな立場の人が関わる作業工程をわかりやすく図示する際に使用されるフォーマットです。

ビジネスでは、ときに複数の部署を横断するなかで、それぞれの役割に応じた工程を進める対応が求められます。

製造業を例にこの状況をみてみましょう。たとえば、ある商品を開発する際に、開発部署・製造部署・販売部署といった複数の部署が関わるケースがあります。

このように複数の部署が関わって処理を進めるには、どの「工程」をどの「部署」がどの「タイミング」で実施するのかを明確にする必要があるでしょう。

そのとき、工程や担当部署・処理のタイミングを明確にするのがスイムレーン図です。

BPMN:業務の流れを把握しやすくする

4種類目は、BPMN(Business Process Model and Notation)です。

BPMNは、共通化された記号を使って業務の開始から終了までの流れを記載するフローチャートです。

BPMNの形式を利用すれば、標準化された形式で業務や処理の流れを定義できるため、業界を問わず情報を伝えられるメリットがあります。

このような利点から、社内外を含む大規模プロジェクトの提案者や進行する責任者に好んで用いられます。

まとめ:基本ルールを抑えて、実用的なフローチャートを作成しよう

フローチャートは資料作成の効率化を実現する強力なツールです。5つのステップに沿って作成すれば、わかりやすいフローチャートを作れます。

業務の全体像を見える化することで、属人性の排除と効率化を同時に達成できるでしょう。

今回紹介した方法を実践すれば、プレゼン資料や報告書の質が格段に向上するはずです。