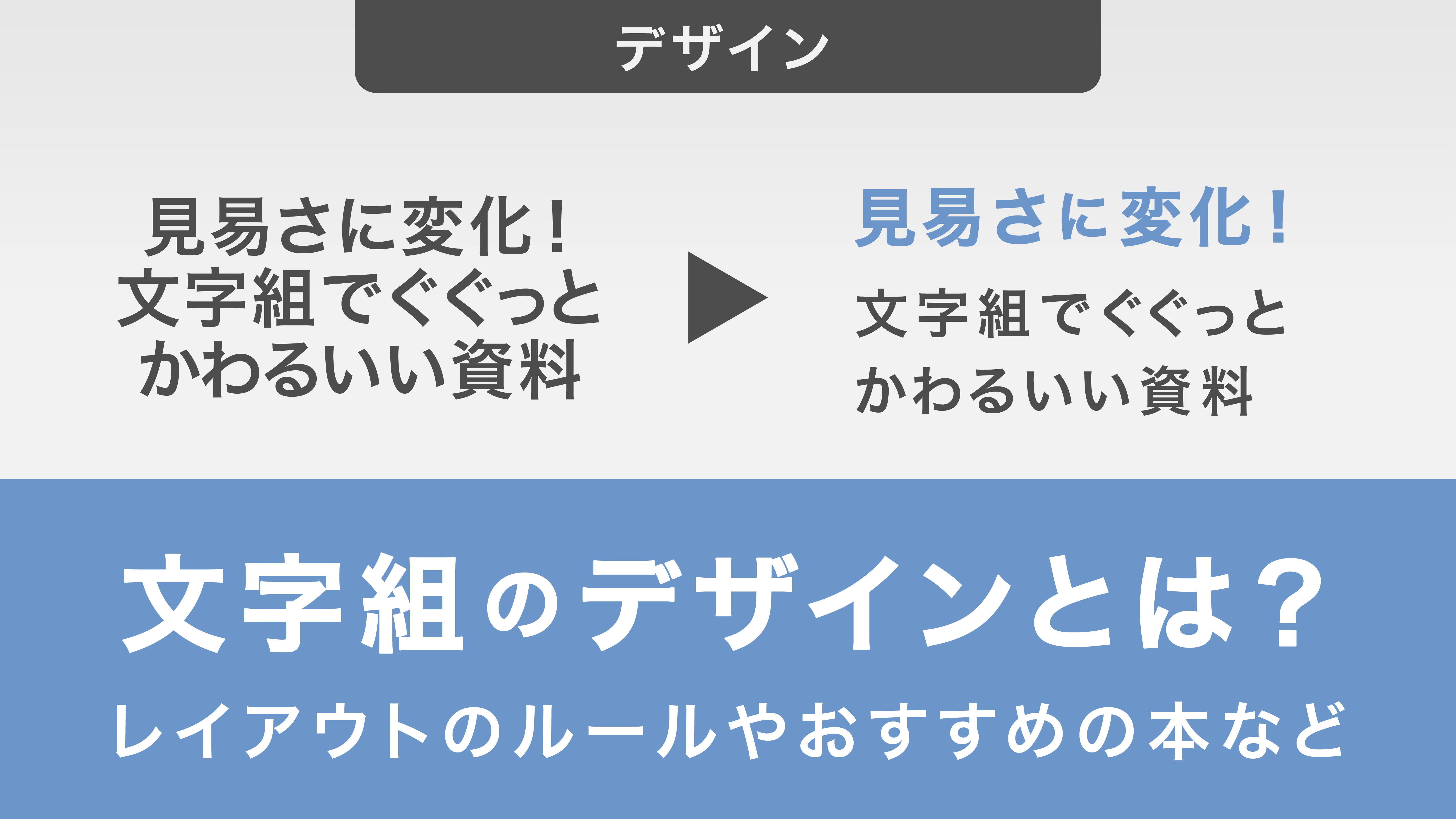

文字組のデザインとは?レイアウトやおすすめの本についても解説【バナーデザインにも活かせる】

ビジネスシーンにおいて、美しく読みやすい資料作成は欠かせないスキルです。そのなかでも文字組は、資料デザインの出来映えに大きな影響を与えます。

本記事では、資料作成のエキスパートである弊社ストリームラインが、フォント選択から字間・行間の調整・禁則処理まで、文字組デザインの基本とコツを解説します。

ビジネスパーソンにとって、文字組デザインは単なる装飾ではなく、資料のクオリティを高める重要なノウハウです。本記事を通じて、効果的な資料作成のヒントを一緒に学びましょう。

デザインのブラッシュアップから、企画構成を含めたフルリニューアルまで。

資料作成のプロ集団にお任せください。

文字組とは

文字組みとは、文字の配置や間隔を調整して読みやすく美しい文章を作る技術です。文字組みの基礎に従ってテキストを配置することで、資料の視覚的な印象や読みやすさを大きく向上させます。

文字組の主な要素には、フォントの選択や字間・行間・余白などがあります。

適切に文字組みを設定すれば、資料の品質が向上し、読み手の理解度を高められるでしょう。

文字組におけるデザインの基本

文字組デザインの基本要素について、詳しく見ていきましょう。

- フォント

- 字間・行間

- 見出しと本文

それぞれ詳しく解説します。

1. フォント

フォントは文字組みの基礎となる重要な要素です。主な要素は以下のとおりです。

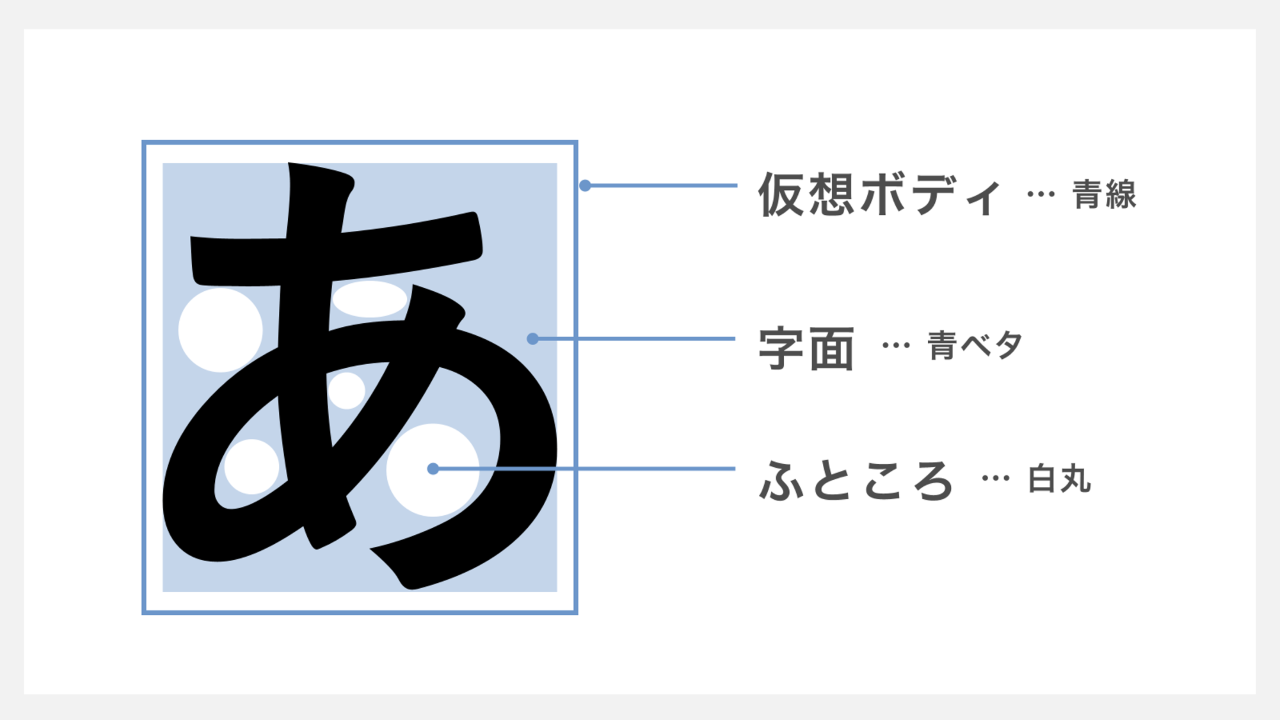

| 仮想ボディ | 文字サイズと等寸法の枠組みで、フォントデザインの基準 |

| 字面 | 仮想ボディに対する実際の文字の大きさの比率90~95%ほどで設計される 視覚的な印象に影響を与える |

| ふところ | 文字の中の空間が広い書体はゆったりした印象を与え、小さくても視認性が高い 狭い書体はひきしまった印象を与え、小さいと視認性が低い |

フォントの重心位置も重要です。重心が高めのフォントは洗練され引き締まった固めな印象があり、低めのフォントは安定した印象を与えます。

フォントは文字組みの基盤であり、仮想ボディや字面・ふところ・重心位置などの要素が相互に作用し、資料の視覚的印象や読みやすさに大きな影響を与えます。

フォントの選び方については、こちらの記事を参考にしてみてください。

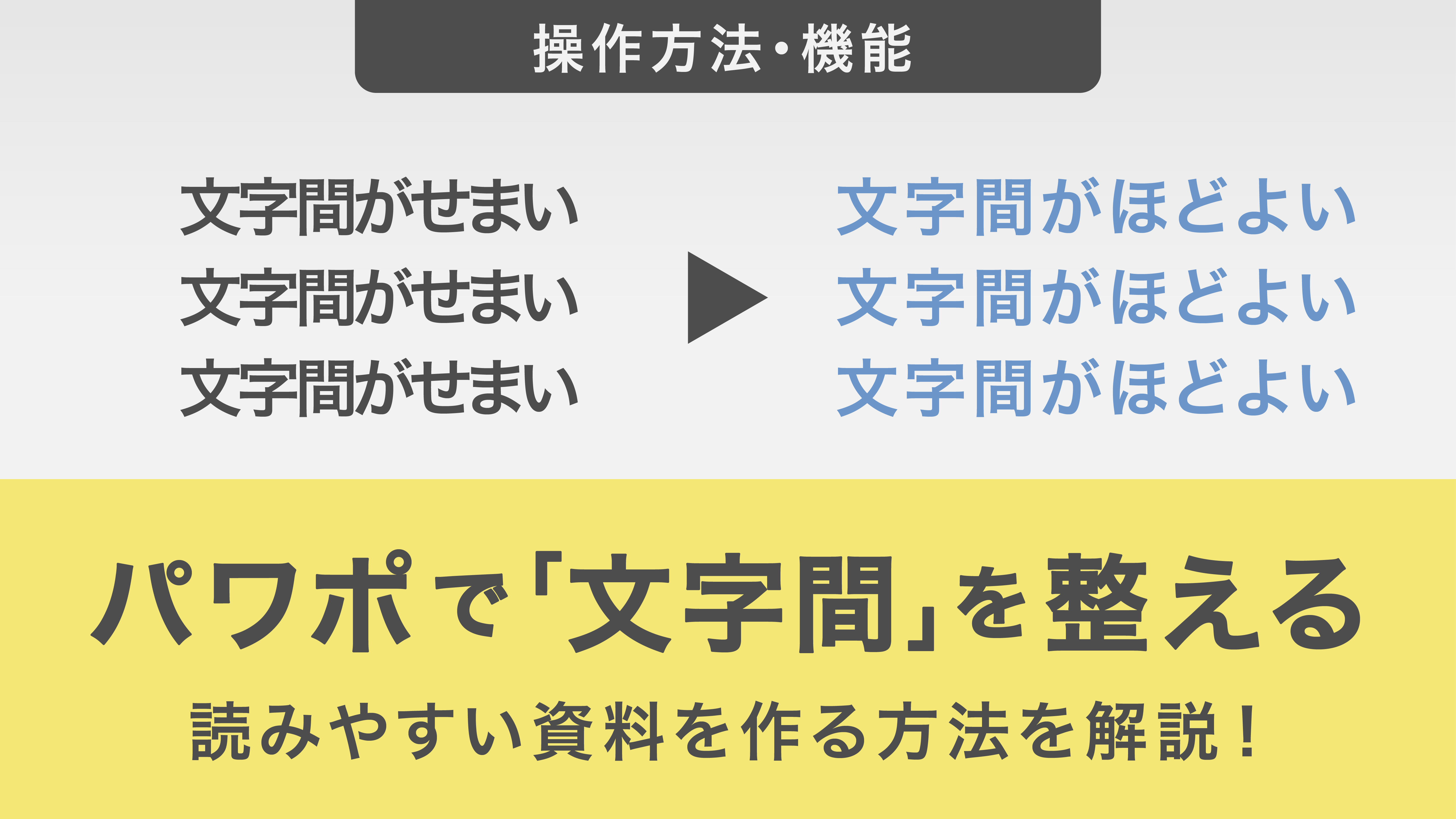

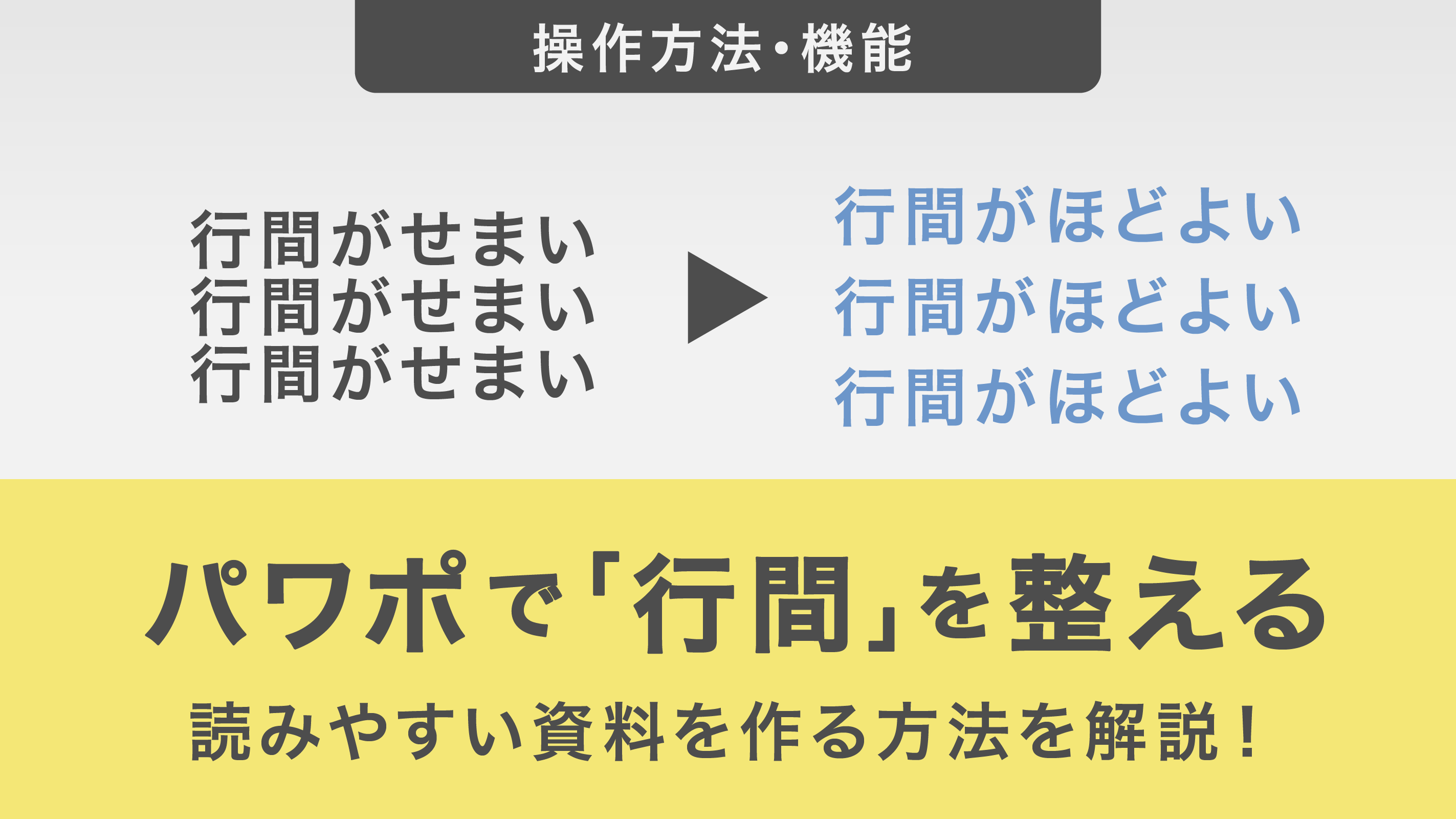

2. 字間・行間

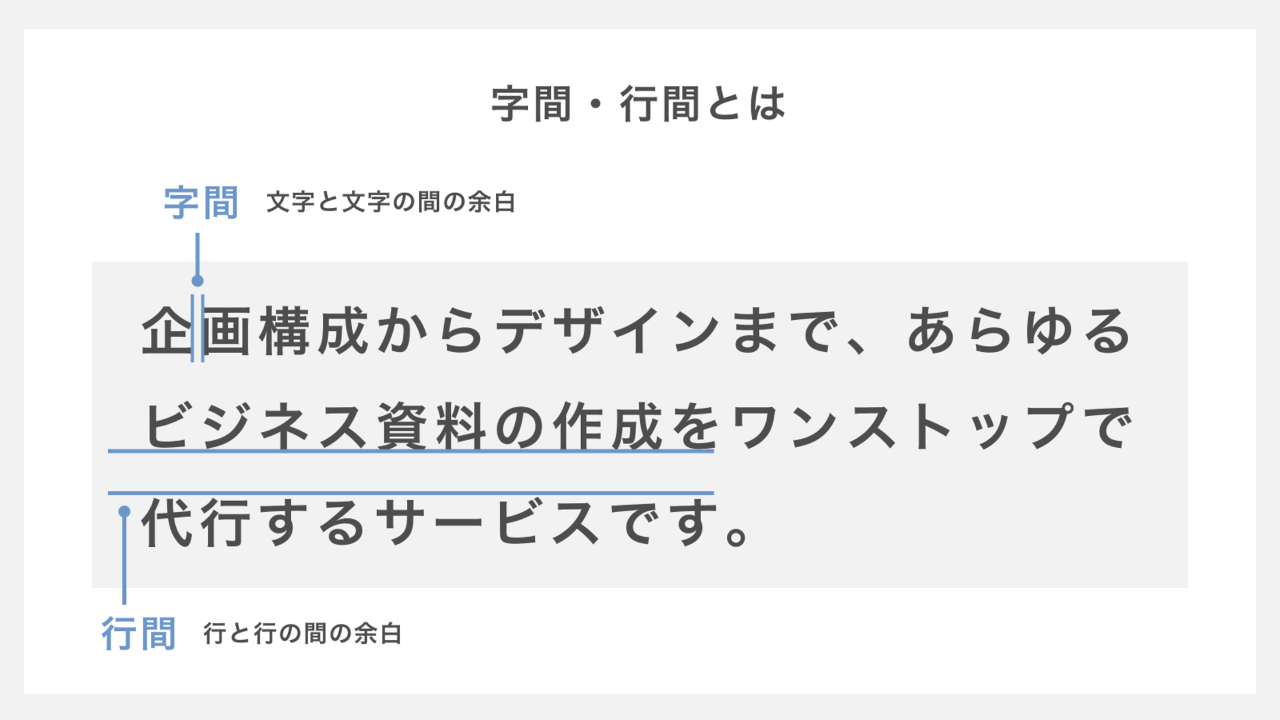

字間は文字と文字の間の余白、行間は行と行の間の余白を指します。

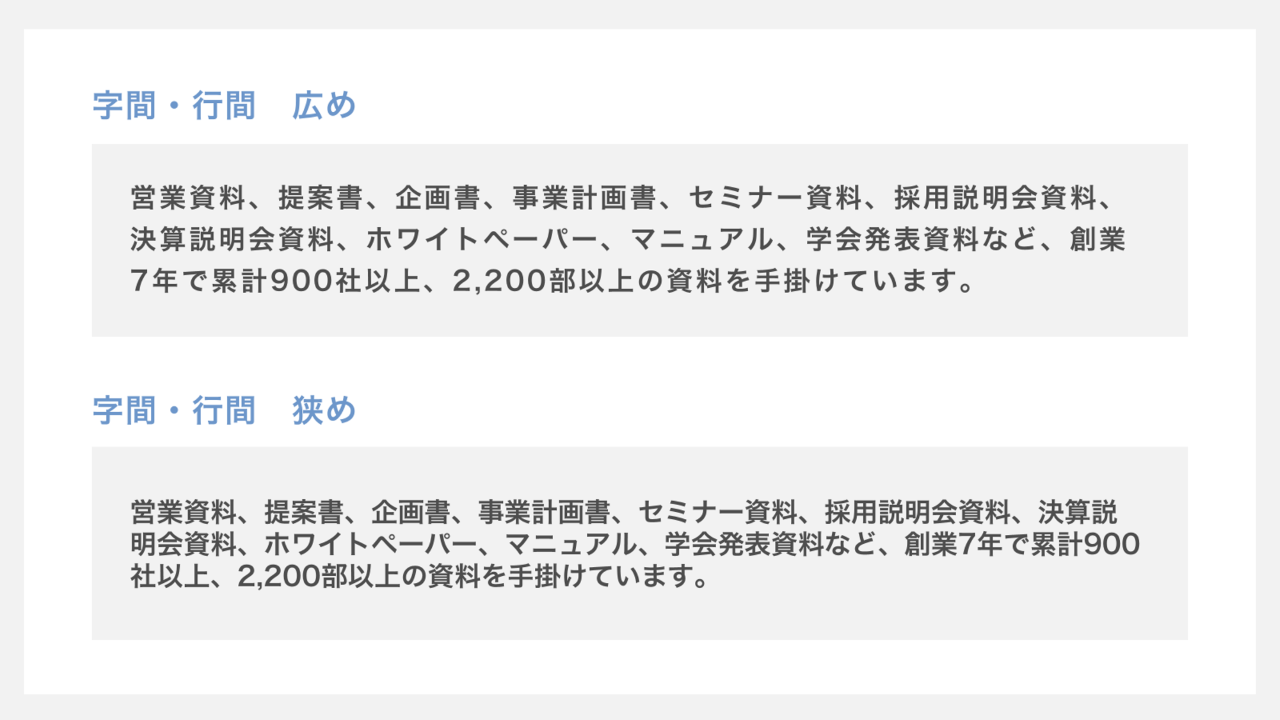

一般的には、行間は50%~100%(1.5~2倍)が読みやすいと言われています。字間・行間を広く取るとゆったりとした印象に、狭く取ると情報量が多く詰まった印象になることがわかるでしょう。

また、日本語と英語では、最適な行間が異なります。英語は単語が長いため日本語より狭めに設定するのが一般的です。

字間・行間の整え方については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

3. 見出しと本文

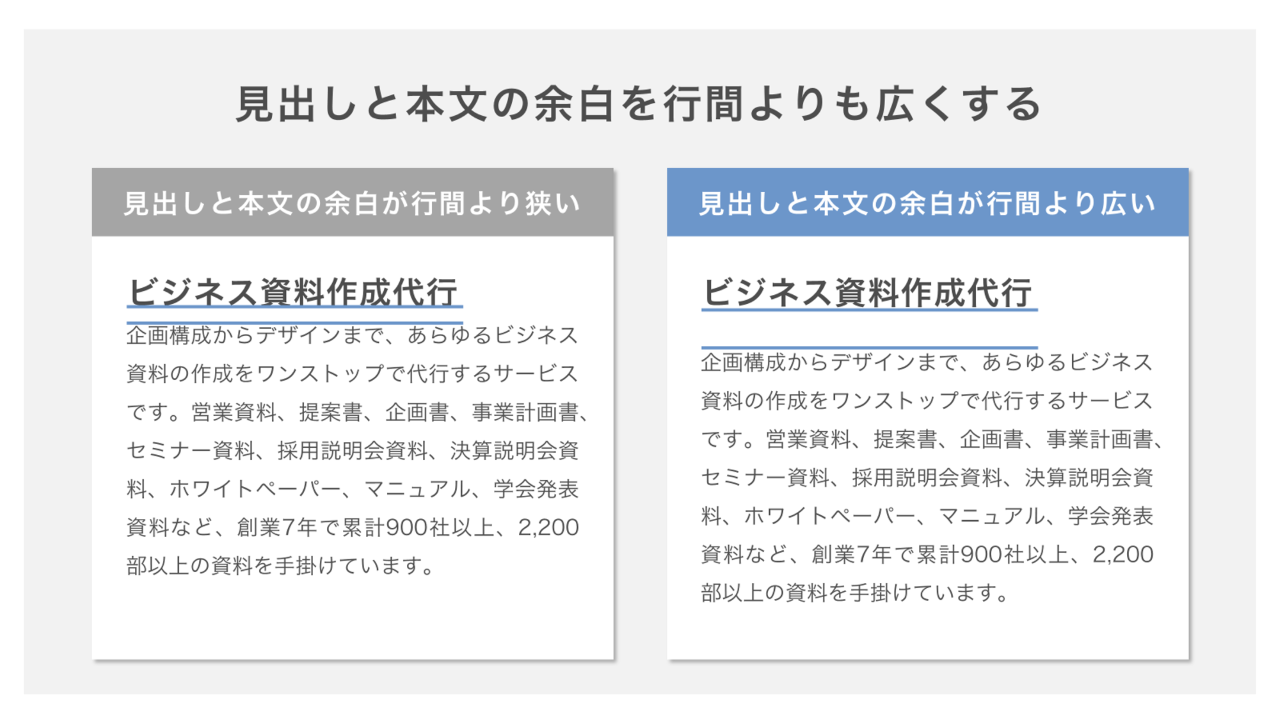

見出しと本文の余白は、文章の行間より広く取ることで情報の構造が明確になります。

このように余白を設定すると、各情報の役割を視覚的に区別でき、読みやすくなるでしょう。PowerPointでは、段落リボンから見出しと本文の余白を細かく調整できます。

また、要素同士の大きさの差を表す「ジャンプ率」も、文字組において重要な要素です。

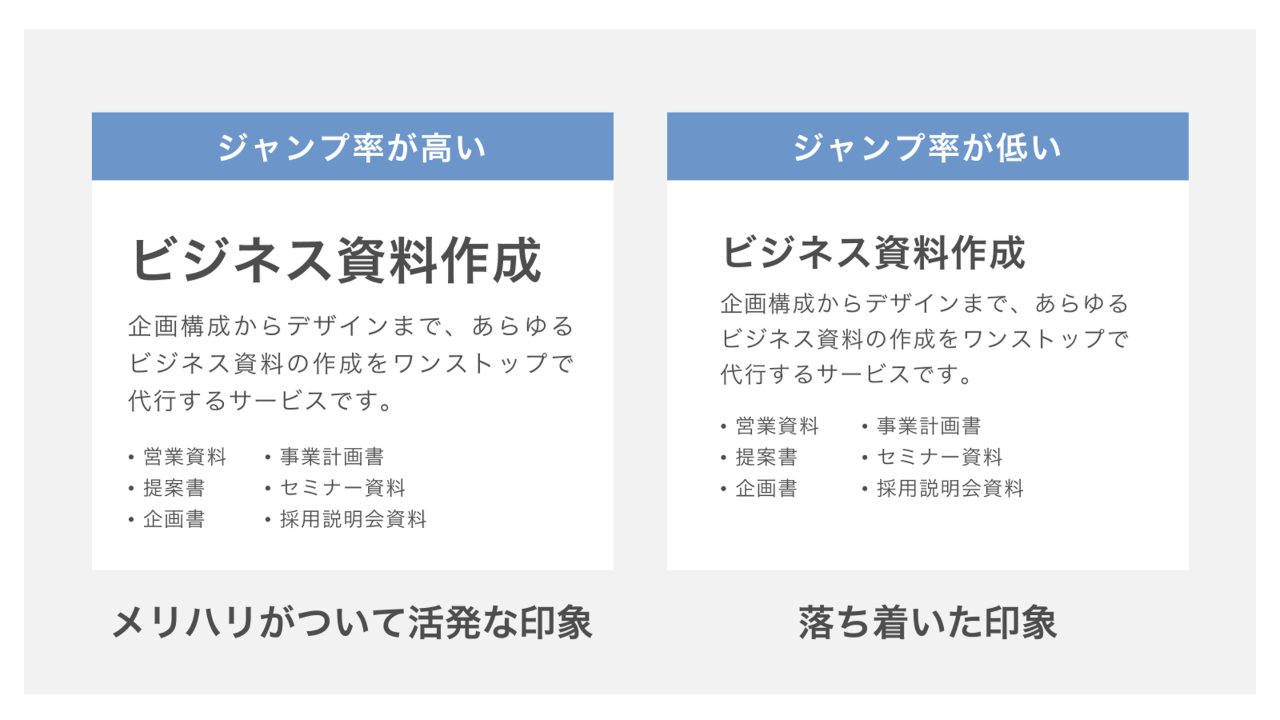

以下の図の中で、「本文の文字サイズに対する、見出しの文字サイズの比率」を見ていきましょう。

サイズの比率が大きければ「ジャンプ率が高い」、比率が小さければ「ジャンプ率が低い」と表現します。

ジャンプ率の大小で、画面全体の印象を調整できます。

本文に対して見出しのフォントの比率が大きい(ジャンプ率が高い)とメリハリがあり、活発・躍動的な印象。比率が小さい(ジャンプ率が低い)と、落ち着いた印象になります。

見出しと本文の適切な余白設定とジャンプ率の調整は、資料全体の読みやすさと印象を大きく向上させる重要な要素です。

資料作成の手間を省き、パワーポイントのプロに任せたい方へ

文字組はスライドのイメージを左右する重要な要素ですが、慣れていないと上手く調節できず、いまいちなスライドデザインになってしまう可能性もあります。細かいレイアウトやデザインを調整している時間が無い、全部任せたい!という方は、一度資料作成の専門家へご相談ください。

1,000社以上の支援実績を誇るバーチャルプランナーなら、企画構成からデザインまで完全オーダーメイド。細部までこだわった唯一のスライドをご提供します。

文字組デザインにおけるレイアウトのコツ

効果的な文字組デザインを実現するために、7つの重要なコツを紹介します。ここで紹介するポイントを押さえれば、より読みやすく美しい資料を作成できます。

- 禁則を避ける

- ひらがなやカタカナは原則詰める

- 助詞の文字サイズを一回り小さくする

- かっこは細いフォントにする

- 文字はゆがめない

- 記号は字間を詰める

- 情報のグルーピングを意識する

ひとつずつ見ていきましょう。

1. 禁則を避ける

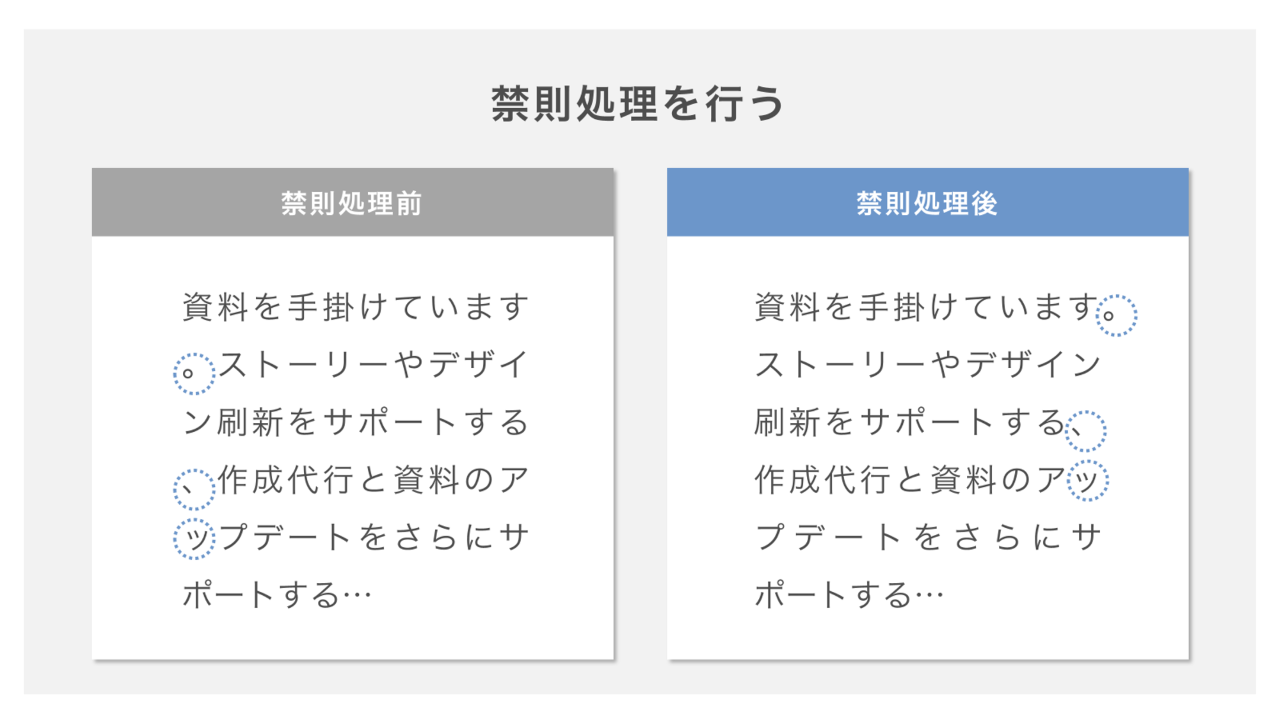

禁則処理とは、行頭や行末に特定の文字が来ることを避ける重要な文字組みの技術です。

句読点や閉じ括弧・繰り返し記号などが行頭にこないよう調整することで、文章の読みやすさと美しさを保つことができます。

PowerPointでは、禁則処理の設定が可能です。

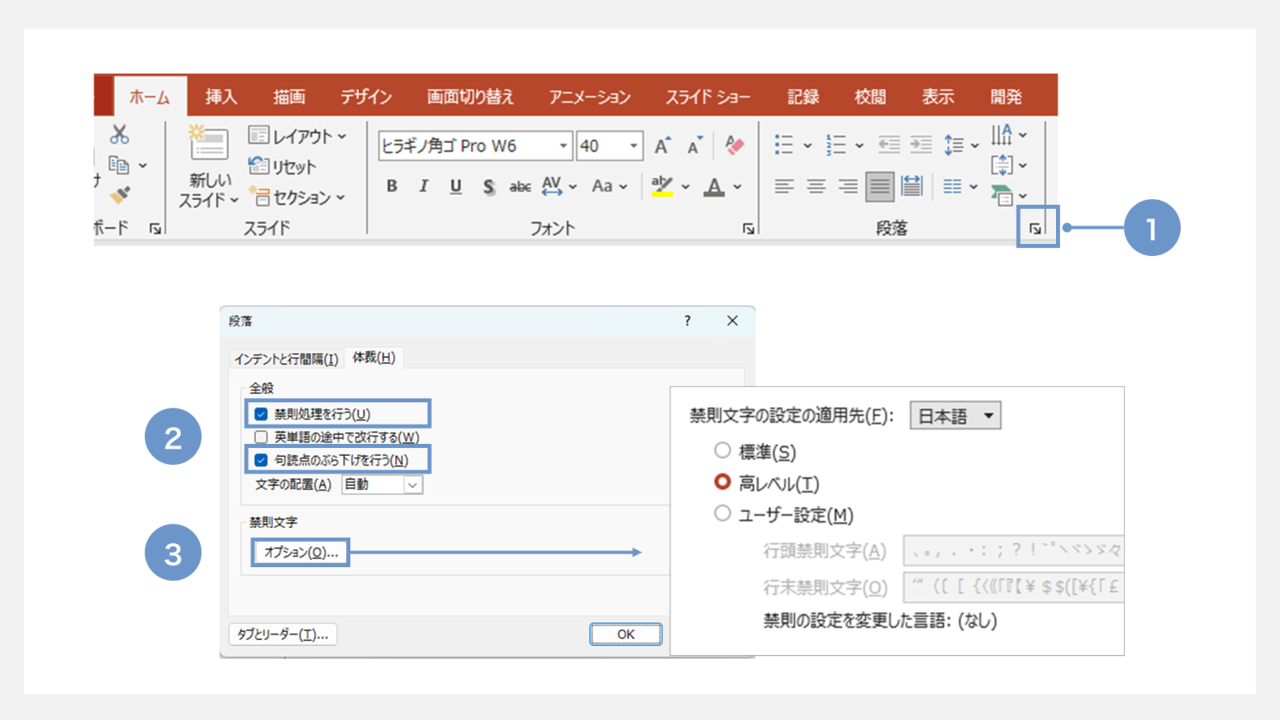

①テキストボックスを選択しながら、「段落」の詳細設定を開きます。

②「体裁」タブを選択し「禁則処理を行う」にチェックを入れましょう。同時に「句読点のぶら下げを行う」にもチェックを入れておきます。

③禁則処理のレベルや詳細の設定については「オプション」から設定できます。

禁則処理を設定すれば、文章の流れが自然になり、テキストの内容を直感的に理解しやすくなります。

2. ひらがなやカタカナは原則詰める

ひらがなやカタカナは、漢字に比べて文字の密度が低いため、原則として詰めて配置しましょう。密度が低い文字を詰めることで、文章全体の視覚的なバランスが整うため、読みやすくなる効果が期待できます。

ただし、詰めすぎると判読性が低下する場合があるため、適度な感覚に調整しましょう。PowerPointで資料を作成する場合、フォントの詳細設定から文字幅を調整することで調整できます。

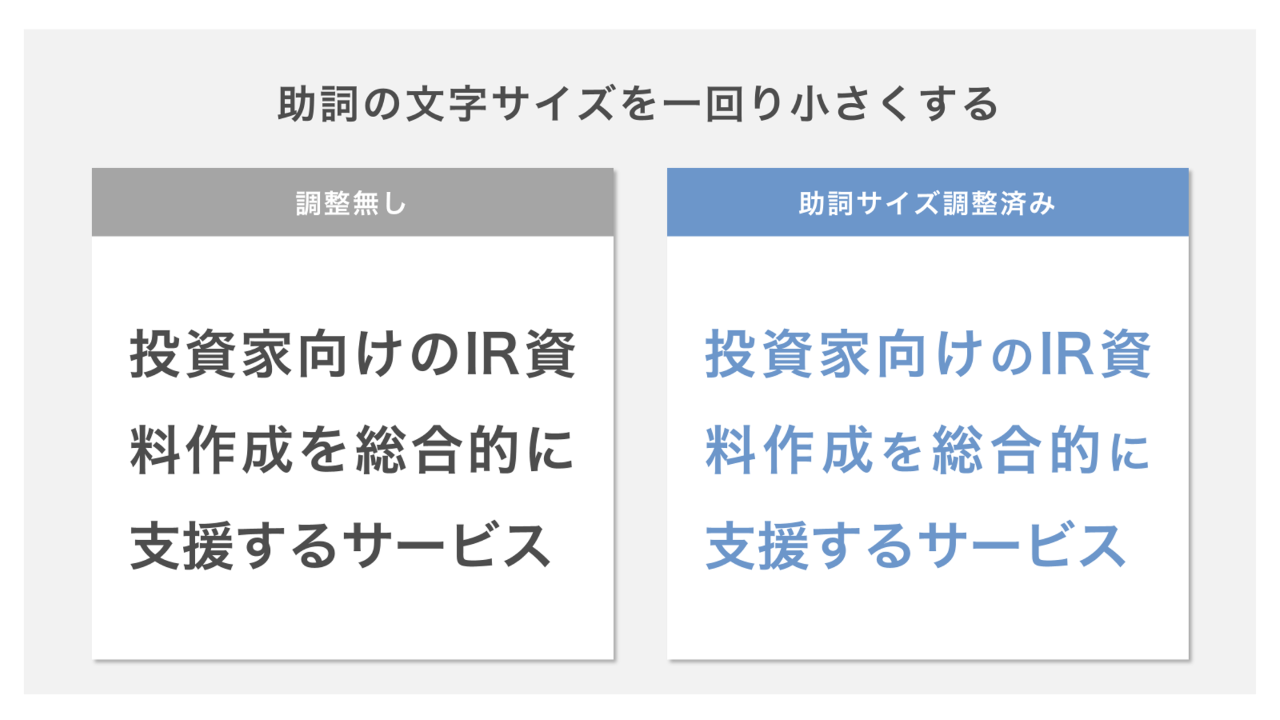

3. 助詞の文字サイズを一回り小さくする

助詞の文字サイズを本文より一回り小さくすることで、重要な情報をより際立たせる効果があります。

「は」「が」「を」「に」などの助詞を、本文の80%程度のサイズに設定しましょう。

PowerPointでは、文字単位で大きさを変更できるため、この技法をかんたんに適用できます。ただし、過度に小さくしすぎると可読性が低下するため、バランスを考慮することが重要です。

4. かっこは細いフォントにする

かっこを細いフォントにすることで、文章の読みやすさと視覚的な美しさを向上させる効果が期待できます。太いかっこは文章の流れを遮り、読みにくさの原因となるため、できるだけ細いものを選択しましょう。

とくに、図表のキャプションや注釈など、補足的な情報を示す際に効果的です。

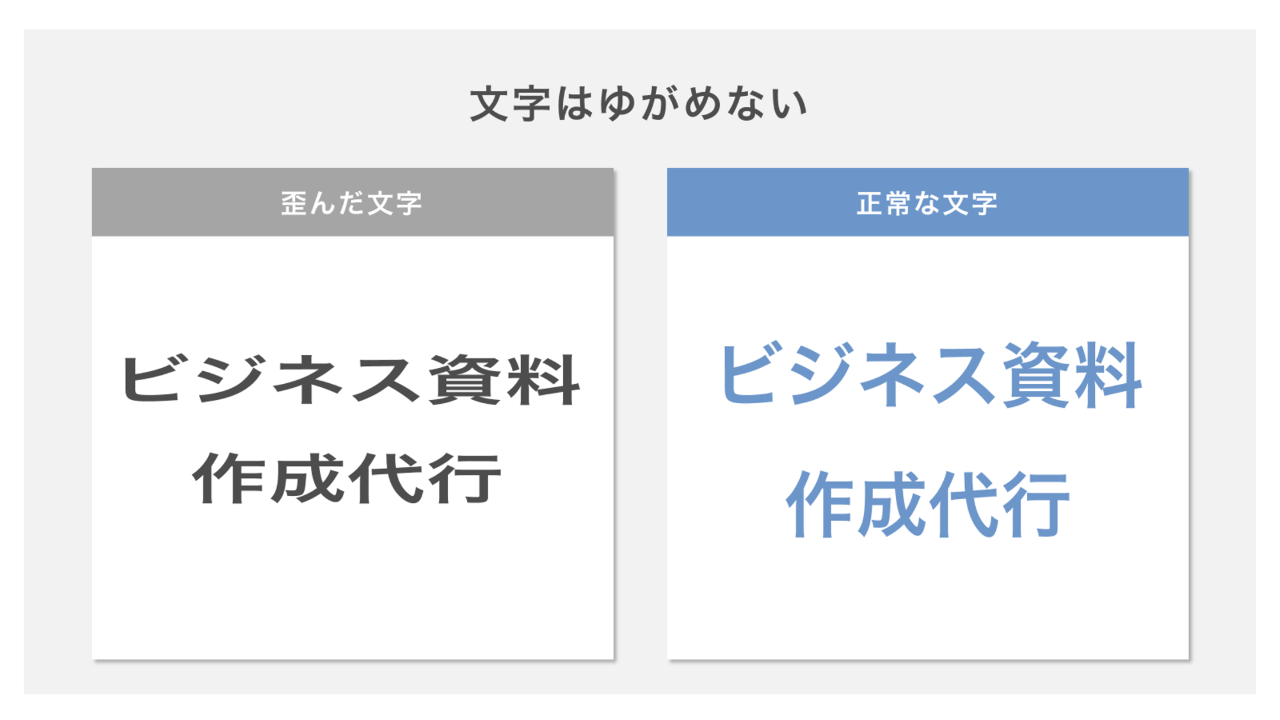

5. 文字はゆがめない

文字をゆがめることは、設定されたフォントの美しさを損なう原因です。

横方向や縦方向への一方的な引き伸ばしは、文字のバランスを崩し、読みにくさを招きます。

文字サイズの変更は、フォントサイズを直接調整するか、均等に拡大・縮小する機能を使いましょう。

6. 記号は字間を詰める

記号と文字の間の余白を詰めることで、視覚的なまとまりが生まれ、読みやすさが向上します。とくに、句読点やかっこ・中黒などの記号は、適切に詰めることで文章の流れがスムーズになります。

たとえば、「、」や「。」の前はやや詰め、後ろは標準的な間隔を保つといった調整が効果的です。

ただし、字間を詰めすぎるとかえって読みにくくなる恐れがあるため、適度な調整が必要です。

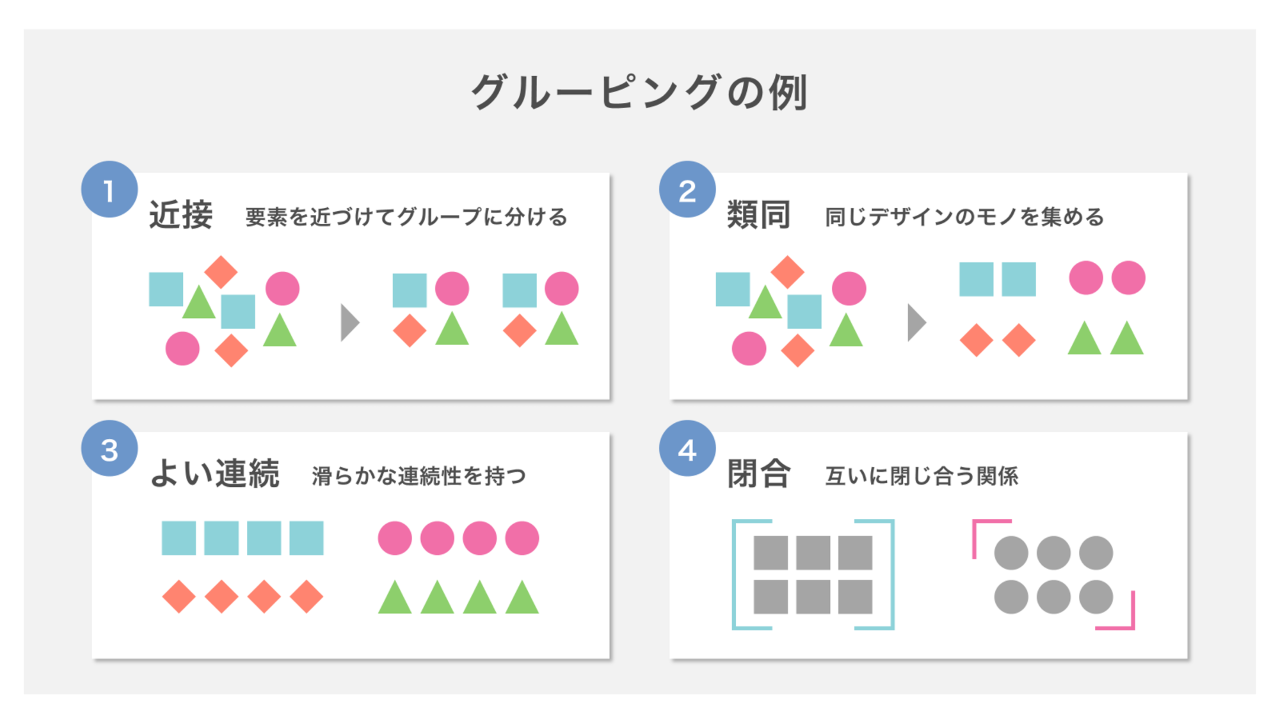

7. 情報のグルーピングを意識する

関連する情報をグループ化することで、文書の構造が明確になり、理解しやすさが向上します。たとえば、見出しと本文の間隔を広くとり、段落間のスペースを調整することで、情報の階層を表現できるでしょう。

色やフォントの使い分け・インデントの活用も効果的なグルーピング方法です。情報を整理する手法はいろいろあり、以下のような一例が挙げられます。

要素同士の間隔調整や色・フォントの使い分けなどを通じて、文書の構造を明確にし、読み手の理解を促進するのに効果的です。

文字組のデザインを学べる本

文字組のデザインをより深く学びたい方に、おすすめの本を2冊紹介します。

- 1ページずつ学ぶ 文字レイアウトの法則

- レタースペーシング

文字組についてより深く知りたい方は、ここで紹介する本を参考にしてみてください。

1. 1ページずつ学ぶ 文字レイアウトの法則

「1ページずつ学ぶ 文字レイアウトの法則」は、欧文タイポグラフィの基本を網羅した実用的なハンドブックです。価格は税込2,420円で、約200項目にわたる法則を1ページ1項目で解説しています。フォントの選び方や文字組・段落揃え方・グリッドシステムなど、幅広いトピックをカバーしています。

印刷物からWebサイト、スマートフォンまで、さまざまなメディアに対応している点が、本書の特徴です。辞書のように必要な項目を素早く参照でき、デザイナーや編集者にとって実践的なガイドとなるでしょう。

文字レイアウトの基本を学びたい人におすすめの一冊です。

2. レタースペーシング

「レタースペーシング タイポグラフィにおける文字間調整の考え方」は、文字間調整を論理的に解説した実用書です。価格は2,420円(税込)で、本書は3つのパートで構成されており、基礎知識から実践的なテクニックまでを網羅しています。

目次には、以下のような項目が含まれています。

- レタースペースとは何か

- 欧文のスペーシング

- 和文のスペーシング

Webやグラフィックデザイン分野でロゴタイプやタイトルデザインを手がける人にもおすすめです。

感覚的になりがちな文字間調整を論理的に考察し、デザインの質を高めたい人にとって必携の一冊と言えるでしょう。

文字組のデザインをおさえて、わかりやすい資料を作成しよう

効果的な文字組デザインを習得することで、プレゼン資料や報告書の質が大きく向上します。フォントの選択や字間・行間の調整、見出しと本文の余白設定など、基本的な要素を意識しましょう。

また、禁則処理やかっこの扱いなどの細部にも注目することで、プロフェッショナルな印象を与えられます。

本記事で紹介した文字組デザインに関するノウハウを活かして、美しく読みやすい資料を作成してみてください。