【例文付き】プレゼンテーションの始め方について例を挙げながら解説!

プレゼンテーションの冒頭ではどのように始めたらよいか戸惑う人も多いのではないでしょうか。プレゼンテーションの冒頭部分は、その後の印象を左右する重要なポイントです。

この記事ではプレゼンテーションの冒頭(つかみ)の要素と、効果的な始め方について解説します。良い例と悪い例を挙げながら紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

・プレゼンテーションの最初のつかみとは

冒頭=挨拶が最初のつかみ

身なりやしぐさもプレゼンテーションのつかみの一部

・プレゼンテーションのつかみが重要な理由

第一印象が与える影響力を示すメラビアンの法則

際立った特徴が全体の評価に影響を与えるハロー効果

・プレゼンテーションの始め方の例

全体像を伝える

質問をしてみる

メリットを伝える

新規性を伝える

・NGなプレゼンテーションの始め方

長い自己紹介をする

社名と名前を名乗るだけの自己紹介をする

脈絡のない世間話から始める

謝罪から始める

言い訳から始める

最初に所要時間を伝える

プレゼンテーションの最初のつかみとは

冒頭=挨拶が最初のつかみ

プレゼンテーションの冒頭の挨拶は、プレゼンテーション全体の印象に影響を与える非常に重要な要素です。

つまり、最初のつかみで決まると言っても過言ではありません。最初のつかみとして魅力的な挨拶を行うことで、一気に聞き手を惹きつけるように意識しましょう。

身なりやしぐさもプレゼンテーションのつかみの一部

身なりやしぐさなど見た目の部分も、プレゼンテーションのつかみの一要素となります。もし、聞き手が初対面の人である場合、見た目の重要度はさらに増します。

そのため、プレゼンテーションの前には、身だしなみをチェックしてから挑むようにしましょう。

もしアイロンもかかっていないよれよれのシャツや、汚れた靴などの不快な身なりでプレゼンテーションを始めてしまうと、たとえ話す内容が素晴らしかったとしても、聞き手の信頼を得られない可能性があります。

プレゼンテーションのつかみが重要な理由

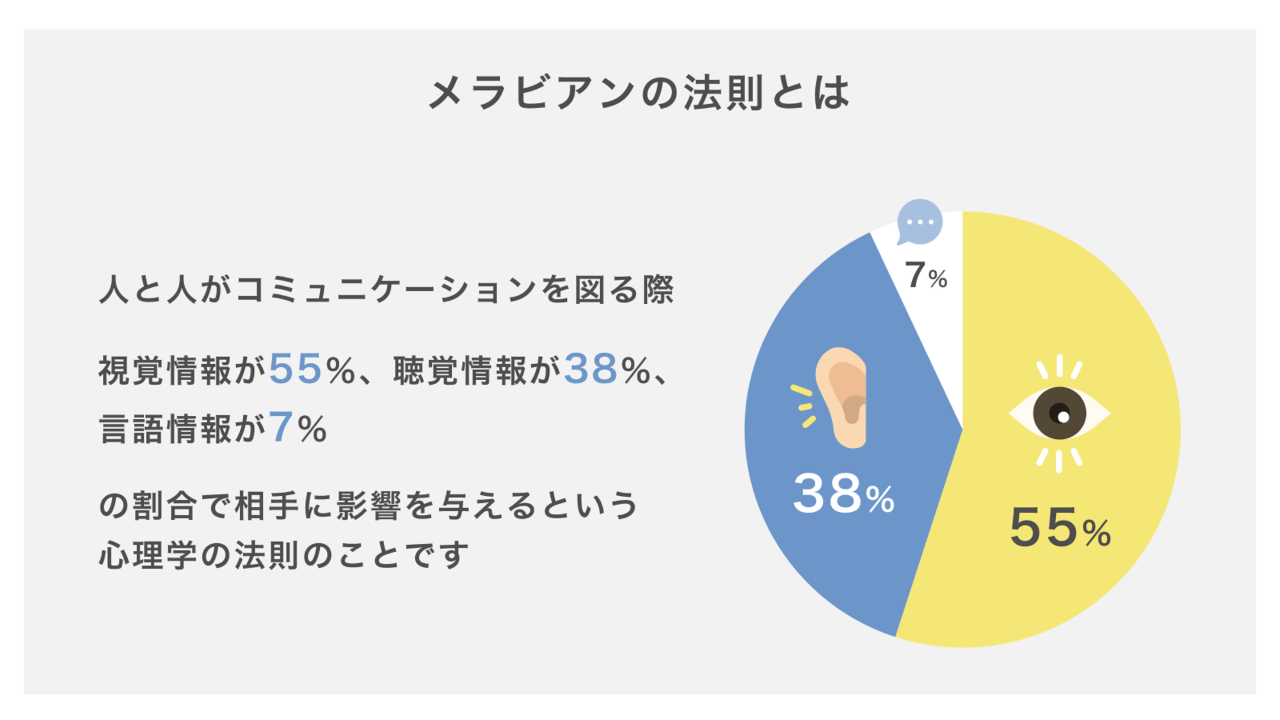

第一印象が与える影響力を示すメラビアンの法則

人に与える印象に関する心理学の考え方として「メラビアンの法則」があります。初対面の相手に伝わるのは「視覚が55%、聴覚が38%、言語が7%」という法則です。

この法則からわかるように、見た目や声のトーンといった部分が第1印象に大きく影響することがわかります。

また第一印象なので、冒頭の数十秒が特に重要です。

話し始めてからの数十秒で、聞き手は「聞くに値するプレゼンテーションか」を判断するため、冒頭では視覚や聴覚に訴えかけるべく、表情や声の出し方には注意してください。

どんなに良い内容を準備しても、冒頭の印象が悪ければ、聞き手は聞く意欲を失ってしまいかねません。

反対に、最初の数十秒できちんと聞き手の期待を高めることができれば、その後のプレゼンテーションを聞いてもらいやすくなります。

際立った特徴が全体の評価に影響を与えるハロー効果

ある特徴が突出していることで、その印象に引きずられて別の部分の印象も変化する心理効果を「ハロー効果」といいます。

冒頭で良い部分が目立てば、相乗してその他の部分も好印象に映ります。

その一方、冒頭で悪い部分が目立つと、後のフォローが効きづらく、全体の印象も悪くなる可能性があります。

「見た目は話の内容に関係ない」と思われる人もいるかもしれませんが、聞き手は話の内容だけでなく、視覚情報や聴覚情報などで総合的に良し悪しを判断するものです。

印象のダウンにつながるような要素はできるだけ取り除いて、プレゼンテーションに臨むようにしてください。

プレゼンテーションの始め方の例

全体像を伝える

本題に入る前に、プレゼンテーションの全体像を説明するのがおすすめです。

冒頭でプレゼンテーションのテーマを示し、どのような流れで話を進めていくのかを簡潔に伝えましょう。

聞き手は最初に全体像を把握することで、その後の詳細の話を聞く際も「今は全体の中でこの部分の話をしている」と、頭の中で情報を整理しながら聞くことができます。

全体像を伝えるような例文

「 本日は、弊社の新製品についてご説明いたします。

このプレゼンテーションでは、まず現在の市場動向と消費者ニーズについて簡単に触れ、

次に新製品の主な特徴と機能をご紹介します。その後、製品開発の背景と環境への

貢献度について詳しくお話しし、最後に販売戦略と今後の展開をお伝えする流れで

進めてまいります」

質問をしてみる

冒頭の時間の使い方として、聞き手に質問を投げかけるのも有効です。

質問することで、聞き手の注意を引き、意識を高める効果が期待できます。

聞き手が多い場合もあるので、必ずしも質問に対して直接答えてもらう必要はありません。全体に対して問いを投げかけ、聞き手一人ひとりに脳内で答えを考えてもらうだけでも十分です。

さらに、参加意識を高めてもらうためには、挙手方式で質問を投げかける方法もよいでしょう。

質問をしてみるような例文

- 「当社の主力製品をご存知の方はいらっしゃいますか?」

- 「突然ですが、皆さんはAI技術の発展について、どのようにお考えですか?」

- 「会場にいる皆さんの中で、オンラインショッピングで困った経験はございますか?」

メリットを伝える

早い段階で聞き手の興味を引くために、冒頭では聞き手にとってのメリットを伝えると良いでしょう。

「このプレゼンテーションを聞いた人は、こんなことを知ることができます」という点を伝えるだけで、聞き手に「楽しみだ」「ぜひ続きを聞きたい」など、興味を喚起することができます。

メリットを伝えるような例文

「 本日のプレゼンテーションを通じて、皆様は以下の3つの重要なスキルを習得して

いただけます。まず、急速に変化する消費者行動を的確に分析する方法、

次に、デジタルツールを活用した効果的な顧客エンゲージメント戦略、そして最後に、

これらの知識を用いて売上を増加させる具体的な手法です」

新規性を伝える

プレゼンテーションの冒頭で新規性を訴えることは、聞き手の注意を瞬時に捉えられる強力な手法です。特に「最先端」「世界初」「革新的」といった言葉は、聞き手の潜在意識に働きかけ、興味を喚起します。

なぜなら、これらのキーワードは、聞き手に対して「今ここでしか得られない貴重な情報がある」という期待感を抱かせるためです。

新規性を伝えるような例文

「 本日ご紹介する技術により、当社では従来比50%の業務効率化が実現できました。

これは業界に革命をもたらす新たな可能性を秘めています 」

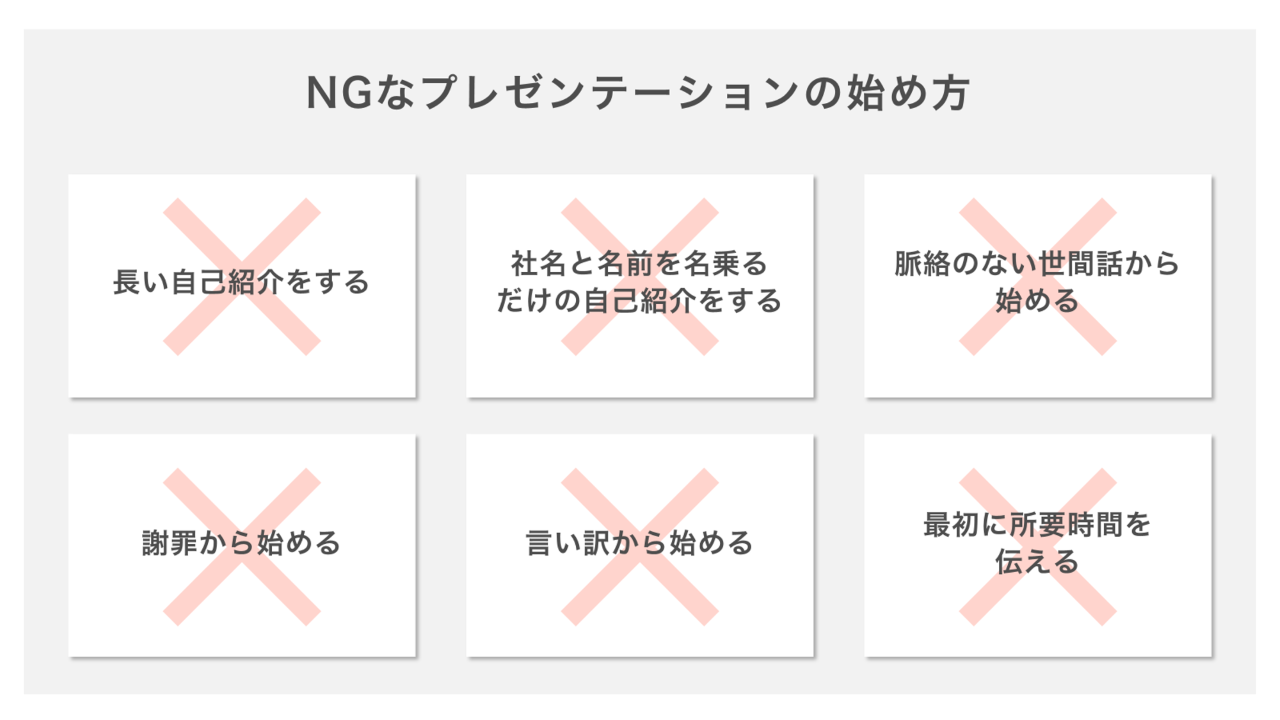

NGなプレゼンテーションの始め方

長い自己紹介をする

冒頭にだらだらと長い自己紹介を行うことは避けてください。聞き手は話し手のことを知りたくてその場にいるわけではなく、プレゼンテーションの内容を知りたいのです。

長々と自己紹介や経歴を述べると、聞き手の興味を冒頭から失わせることになりかねません。

自己紹介が長くなる場合は、配布資料やスライドに記載し、口頭で伝える内容は最小限にしましょう。

社名と名前を名乗るだけの自己紹介をする

社名と名前を名乗るだけの自己紹介を行い、いきなり本題を話し出すのも避けましょう。

あまりにあっさりとした自己紹介では、聞き手にとっては唐突にプレゼンテーションが始まった印象になってしまいます。

軽い違和感を抱えた状態では、プレゼンテーションに意識が向きにくくなってしまいます。

社名と名前に加えて、プレゼンテーションに至る経緯やエピソードを話せば、その後の内容に説得力を持たせることができるでしょう。

効果的な自己紹介をするために意識するポイントをこちらの記事で紹介しています。

脈絡のない世間話から始める

本題のプレゼンテーション入る前に、脈絡のない世間話をする人もいますが、できれば避けましょう。

場を和らげる一定の効果はあるかもしれませんが、その場合も最小限に留めてください。

延々と世間話をしていると、聞き手に「一方的な話をされるのではないか」や「場を持たせるための世間話だろうか」等の良くない印象を与えてしまいます。

謝罪から始める

「本日はお時間を割いていただき、申し訳ございません」などと、第一声を謝罪から始めるのはやめましょう。

謝罪から始めるプレゼンテーションは、聞き手に弱気で頼りない印象を抱かせる可能性があります。

大勢の人を前にして気後れする気持ちはわかりますが、あくまで「自分のプレゼンテーションは聞く価値がある」という自信を持ち、堂々と挨拶するようにしてください。

言い訳から始める

プレゼンテーションに不慣れな人は、冒頭で「人前で話すのは苦手でして」や「緊張してお聞き苦しい点もあるかと思います」と言い訳をしてしまいがちですが、これもNGです。

話し手の緊張状態は聞き手には関係がない情報であり、言い訳はマイナスな印象につながりやすいです。

言い訳はやめて、大きく深呼吸をして第一声を発するようにしましょう。

最初に所要時間を伝える

プレゼンテーションの冒頭で所要時間を伝えることは、聞き手に対して配慮のある行動のように思われるかもしれません。しかし、この行為は聞き手の集中力と関心を損なう可能性があるため、避けるべきでしょう。

なぜなら、冒頭でプレゼンテーションが長時間に及ぶことを知らされた場合、聞き手は無意識のうちにその時間を意識し続けることになるためです。

その結果、聞き手の注意がプレゼンテーションの内容より時間に向けられてしまい、上述のリスクを招く可能性がでてきます。