【例文あり】文章の書き方のコツを解説!文を作る基本的なコツやおすすめ本も紹介

わかりやすくて説得力のある文章を書くことが難しいと感じている方は、多いのではないでしょうか。ビジネスの世界において、文章力は必須のスキルです。本記事では、文章作成のコツを解説します。具体的な例文を交えながら、きれいな文章を書くポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

スライド内の文章が多くて読みにくい。情報の適切な伝え方が分からない。…

「資料作成の専門家」が、情報整理、構成、文章調整まで全て引き受けます。

文章の書き方における10のポイント【ビジネスに役立つ】

ここでは、ビジネスに役立つ文章の書き方について10のポイントを紹介します。

- 一文一義を意識する

- 同じ表現の重複は避ける

- 主語と述語がねじれていないか確認する

- 修飾語と被修飾語はなるべく近くに配置する

- 言葉の種類やレベル、品詞が揃っているか

- 同じ意味の言葉は表現を統一する

- 箇条書きを活用する

- 指示語の使用はできる限り避ける

- 冗長表現は使わない

- 専門用語には解説を入れる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 一文一義を意識する

ビジネス資料では一文一義が原則です。一つの文章に情報がたくさん詰め込まれていると、読みにくくなります。

悪い例

今回購入したのは「ラジオ」と「懐中電灯」で、ラジオは被災時の情報収集に使用し、懐中電灯は停電になったときに照明として使用しますが、購入した懐中電灯は乾電池を使わずに長時間使用できるので、とても重宝しています。

良い例

今回購入したのは「ラジオ」と「懐中電灯」です。ラジオは被災時の情報収集に使用します。

一方の懐中電灯は、停電になったときに照明として使います。

これらは、乾電池を使わずに長時間使用できるので、災害時に重宝するアイテムです。

良い例のように、文章を短く区切るだけでわかりやすくなります。文章が長いと感じたときは「一文一義」にできないかをチェックしてみてください。

2. 同じ表現の重複は避ける

一つの文章や一つの段落のなかで、同じ表現を重複して使わないようにしましょう。割愛しても意味が通じる場合、同じ表現は削除しましょう。

悪い例

その評価は悪い評価ではない。

良い例

その評価は悪くはない。

また、同じ表現が繰り返されている文章は稚拙な印象を与えます。

悪い例

週末のライブは楽しかった。なぜなら、大好きなバンドの壮大な演奏を楽しめたからだ。

良い例

週末のライブは楽しかった。なぜなら、大好きなバンドの壮大な演奏を味わえたからだ。

重要な情報を読み手に確実に伝えるためには、シンプルな文章にする必要があります。重複している表現は、削るべき情報の最有力候補なので、細かくチェックしましょう。

3. 主語と述語がねじれていないか確認する

主語と述語のねじれは、まとまった文章を書いているうちに、つい誤りやすいポイントです。

悪い例

私の趣味は、音楽を聴くことが好きです。

良い例

私の趣味は、音楽を聴くことです。

悪い例の場合「趣味」=「好き」という構造になるため、文法的に誤っています。「趣味」=「聴くこと」のように名詞=名詞の構造にするのが正しい書き方です。

次に「属性を問う主語は名詞で受ける」というルールを紹介します。「理由は」「ポイントは」「原因は」などの属性を問う主語は「こと」「点」などの名詞で受けなくてはいけません。

悪い例

この事業の大きな特徴は、自動車を乗り物としてではなく、移動サービスとして扱っている。

良い例

この事業の大きな特徴は、自動車を乗り物としてではなく、移動サービスとして扱っていることだ。

このタイプのミスは、ビジネス資料においてよく見受けられます。文法的に正確な文章を書くために、主語と述語の関係が適切かどうかをチェックする癖を身に付けましょう。

4. 修飾語と被修飾語はなるべく近くに配置する

修飾語と被修飾語の関係性をわかりやすくするには、両者をなるべく近くに配置することが大切です。

悪い例

一気に後半、前線のスター選手が躍動し、会場のサポーターの熱気が上昇した。

良い例

後半、前線のスター選手が躍動し、会場のサポーターの熱気が一気に上昇した。

良い例では、修飾語の位置を調整することで「一気に」→「上昇した」の修飾被修飾の関係がわかりやすくなりました。

また、1つの単語に複数の修飾語がかかる場合は、以下の原則に沿って配置します。

- 「長い修飾語」→「短い修飾語」

- 「節を含む修飾語」→「句の修飾語」

- 「大きな状況」→「小さな状況」

悪い例

新しい生徒向けのA社で開発されたサービスです。

良い例

A社で開発された生徒向けの新しいサービスです。

修飾と被修飾の関係がわかりやすくなるよう、要素の並びには最善の注意を払いましょう。

5. 言葉の種類やレベル、品詞が揃っているか

読み手の理解を引き出すためには、情報の構造をわかりやすくすることが大切です。そのためには、言葉の種類やレベル・品詞を揃え、並列関係や従属関係を把握しやすい文章にする必要があります。

悪い例

読書習慣のある子は集中力が高く、あまり本を読まない子は集中できない。

良い例

読書習慣のある子は集中力が高く、読書習慣のない子は集中力が低い。

悪い例では「集中力が高く」という表現が次の節で「あまり本を読まない」という言葉に置き換わっています。一方、良い例では「集中力が高く」と「集中力が低い」というように、前半と後半で表現が揃っているため、読みやすくなっていることがわかるでしょう。

次の例です。

悪い例

最新情報を掲載し、グッズ販売のために公式サイトが開設されている。

良い例

最新情報を掲載し、グッズを販売するために公式サイトが開設されている。

「最新情報を掲載」は名詞+動詞ですが、「グッズ販売」は名詞です。「最新情報の掲載」と「グッズの販売」が公式サイトの目的であり、並列関係にあることをわかりやすくするには「名詞+動詞」または「名詞」のいずれかに品詞を統一するほうが適切です。

このように、表現のルールを統一することで、読み手が理解しやすい文章にブラッシュアップできます。

6. 同じ意味の言葉は表現を統一する

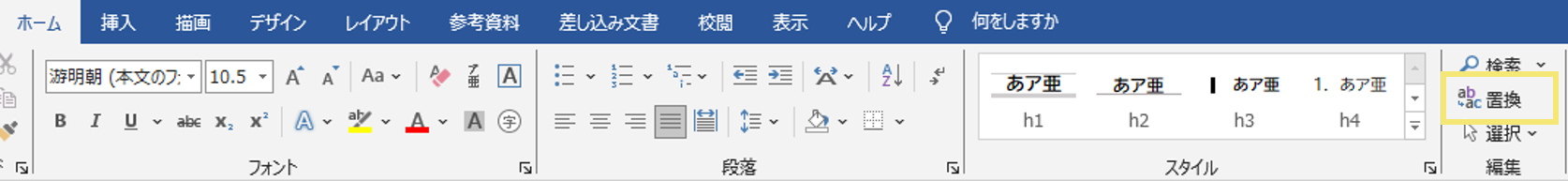

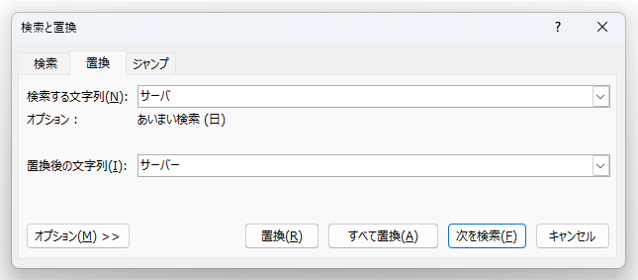

文章に統一感を出すには、同一の意味を持つ言葉は表記を揃えることが大切です。表記がぶれることを「表記ゆれ」と言います。

以下は、よくある表記ゆれの例です。

- 「サーバー」 「サーバ」

- 「御社」 「貴社」

- 「2019年」 「平成31年」

- 「か月」 「ヵ月」 「ヶ月」

表記ゆれが目立つと、資料そのものの品位が問われます。なお、表記ゆれの解消にはWordの「置換」機能が便利です。

ただし、対象外の語句も変換してしまうことがありますので、注意しましょう。

なお、表記ゆれとあわせて、ひらがなに統一すべき表現も注意が必要です。具体的には、以下のとおりです。

| ひらがなに統一すべき表現 | 改善例 |

|---|---|

| 助動詞の「下さい」 | 「ください」 |

| 補助動詞の「頂く」「致す」 | 「いただく」「いたす」 |

| 「僅か」「殆ど」「全て」 | 「わずか」「ほとんど」「すべて」 |

| 「何時」「何処」「何故」 | 「いつ」「どこ」「なぜ」 |

| 「等」「毎」 | 「など」「ごと」 |

| 「有る」「有り」「無い」「無し」 | 「ある」「あり」「ない」「なし」 |

| 「又」「且つ」「更に」「但し」「故に」「及び」 | 「また」「かつ」「さらに」「ただし」「ゆえに」「および」 |

| 「出来る」「分かる」 | 「できる」「わかる」 |

また、半角や全角のルールもあります。

| カタカナ | 原則全角 |

| 英数字 | 原則半角(ただしタイトルや行頭記号には全角を使用した方が良いケースあり) |

| 記号 | 文中の記号は原則全角 |

ただし、このようなルールは会社や部署の文化によって若干異なるので、所属するチームに合わせましょう。

7. 箇条書きを活用する

営業資料や企画書・講演資料・決算説明会資料などのビジネス資料はいわゆる読み物ではないため、長々と文章をつなげていくのではなく、情報を簡潔にまとめていくことが求められます。

複数の情報を羅列する場合は、一つの文章ではなく、箇条書きにして一覧で見せるようにしましょう。

悪い例

オンラインで商談をすることで、営業マンの移動時間の短縮や商談の密度の向上、商談数の増加、営業活動の可視化などを実現できます。

良い例

オンライン商談で実現できること

・営業マンの移動時間の短縮

・商談の密度の向上

・商談数の増加営業活動の可視化

これだけの工夫で、見た目もリズムも非常に良くなります。箇条書きにすることで、情報の構造を視覚的に捉えやすくなるため、文章よりも理解のスピードが早くなるでしょう。

8. 指示語の使用はできる限り避ける

指示語を頻繁に使用することは、文章が読みにくくなり読み手を混乱させる原因です。「これ」「それ」「あれ」などの指示代名詞の代わりに、具体的な名詞を用いることで、理解しやすくなります。

「この製品は優れている」ではなく「当社の新型スマートフォンは高性能CPUを搭載している」と書いたほうが、情報を正確に伝えられることがわかるでしょう。

指示語を使う場合は、直前の文脈で明確に対象を示し、誤解の余地をなくすことが大切です。

9. 冗長表現は使わない

冗長表現は、間延びした印象を与えるだけでなく、文章そのものをわかりにくくする原因です。簡潔な文章を作成するには、推敲時に冗長表現を切削する必要があります。

悪い例

方針がまとまったということで、今週中に報告資料を提出することができます。

良い例

方針がまとまったので、今週中に報告資料を提出できます。

悪い例にある「ということ」や「ことができます」という表現は、カットできます。冗長表現を取り除くだけで、簡潔で読みやすい文章になることがわかるでしょう。

また、二重表現も注意すべきポイントです。二重表現とされる表現の一部を紹介します。

| 二重表現 | 改善例 |

|---|---|

| 「まず最初に」 | 「まず」または「最初に」 |

| 「必ず必要」 | 「必要」 |

| 「後で後悔する」 | 「後悔する」 |

| 「違和感を感じる」 | 「違和感に苛まれる」 |

細かいポイントではあるものの、このような改善点に気がつくと、質の高い文章にグレードアップできるでしょう。

10. 専門用語には解説を入れる

IT業界特有の専門用語を使用する際は、顧客の知識レベルを考慮し、適切な解説を加えることが大切です。初出の難解な用語には、括弧書きや脚注で簡潔な説明を付け、読み手を置いてけぼりにしないよう注意しましょう。

たとえば「インターネットを通じてITリソースを利用するサービスであるクラウドコンピューティングは~」のように、太字部分の説明を加えるだけで、文章を読み解くハードルが下がります。

可能な限り平易な言葉で言い換えたり、具体例を示したりすることで、非技術系の顧客にも伝わりやすくなるでしょう。

わかりやすい言い換えの例として、以下のようなものがあります。

- 「サーバーレス」→「管理不要のクラウドサービス」

- 「ブロックチェーン」→「改ざん困難な分散型データベース」

ただし、ITに精通した顧客相手の場合は、過度な説明を避け、専門用語をそのまま使用する判断も必要です。読み手のリテラシーに合わせて、使う用語のレベルや解説の細かさを調整しましょう。

自社での実践が難しいと感じる方へ

専門用語を外部の読み手に伝わる表現に修正するのは、実はなかなか困難な作業です。

累計支援数1,000社超の実績を持つVirtual Plannerなら、貴社のビジネスを理解し適切な表現に変換したうえで、専任のコンサルタントが最適な構成案を作成します。

きれいな文章を書くためのコツ

ここでは、きれいな文章を書くためのコツを3つ紹介します。

- 書き始める前に全体の構成を考える

- 先に結論を述べる

- 書き上げた文章を見直す

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 書き始める前に全体の構成を考える

効果的な文章は、しっかりとした設計図から生まれます。まずは、伝えたいことの全体像を頭の中で描くことから始めましょう。主要ポイントを箇条書きやマインドマップで整理し、大まかなアウトラインを作成します。この段階で、各セクションの目的や重要度を考え、情報の優先順位を決めておきます。

たとえば、営業提案書なら「顧客の課題」 「解決策」 「期待される効果」という流れで構成を組み立てられるでしょう。文章を書き始める前に大まかな構造を作っておくことで、読み手を引き付ける論理的なストーリーを組み立てられます。

2. 先に結論を述べる

ビジネス文書では、先に結論を述べることを意識しましょう。とくに、PREP法を用いた構成が効果的です。

| 要素 | 例 |

|---|---|

| Point(主張) | 新製品XYZの販売が好調で、月間目標の150%を達成。 |

| Reason(理由) | 製品の高い省エネ性能、効果的なSNS広告、営業チームの製品知識向上が要因。 |

| Example(具体例) | A社が即決で100台発注。「省エネ性能と具体的な数値提示が決め手」と好評。 |

| Point(主張の再強調・今後の展望) | 今後は大口顧客開拓と製品改善に注力する。 |

PREP法に基づいて文章を組み立てることで、中盤以降の文章を読み飛ばされても、要点となる結論は読み手に伝わります。

文章を組み立てる際の骨組みとして、PREP法を積極的に活用していきましょう。

3. 書き上げた文章を見直す

完璧な文章は、推敲の過程から生まれます。

最初から完璧な文章を書こうとせず、ひととおり書きあげてしまうことが大切です。そのあと、何回か見直すことで文章の質を高められるでしょう。

推敲する際は、文章全体の一貫性を確認し、論理の飛躍がないかチェックします。次に、不要な言葉や冗長な表現を削除し、文章をスリムにしましょう。加えて、誤字脱字を修正することで、より適切な言葉への置き換えを行います。

可能であれば、一晩置いてから再度読み返しましょう。時間をおいて確認することで、新たな視点で改善点を見出せます。

また、Wordの音声読み上げツールを活用し、音声で文章を聞いてみるのも効果的です。

一度書いた文章を丁寧に見直すことで、クオリティの高い文章に仕上げられるでしょう。

文章の書き方を学べるおすすめの本

ここでは、文章の書き方を学べるおすすめの本を3冊紹介します。

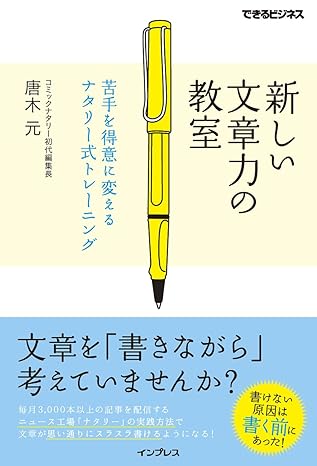

- 新しい文章力の教室

- 10倍速く書ける 超スピード文章術

- 伝わる! 文章力が身につく本

それぞれ詳しく見ていきましょう。

なお、文章作成や資料作成に役立つ本は、以下の記事でまとめて解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

「【プロ推薦】資料作成のおすすめ本15選を紹介!パワポデザイン・ライティングを学べる良書」

1. 新しい文章力の教室

| 価格 | ¥1,430 |

| 著者 | 唐木 元 |

| 出版社 | インプレス |

| 発売日 | 2015/8/7 |

本書は、IT営業に従事する人にとって実践的な文章力向上の指南書です。「完読される文章」を書くためのテクニックが紹介されています。

文章構成や主眼の立て方など、基本的な考え方が解説されているため、論理的な提案書の作成に役立つでしょう。

2. 10倍速く書ける 超スピード文章術

| 価格 | ¥1,650 |

| 著者 | 上阪 徹 |

| 出版社 | ダイヤモンド社 |

| 発売日 | 2017/8/24 |

この本では、素材集めの重要性や目的と読者の明確化・構成の組み立て方などが具体的に解説されています。著者の経験に基づいた実践的なテクニックが紹介されているため、本書を参考にすれば、文章作成のスピードアップと質の向上が期待できるでしょう。

とくに、文章を書くのに時間がかかる人や、ビジネス文書の作成に苦手意識がある人に適しています。

3. 伝わる! 文章力が身につく本

| 価格 | ¥1,200 |

| 著者 | 小笠原 信之 |

| 出版社 | 高橋書店 |

| 発売日 | 2011/1/29 |

本書は、効果的な文章作成のテクニックが紹介されている良書です。読み手に伝わりやすい文章構成や表現方法、文章力向上のためのコツが具体的に解説されています。

とくに、文章力に自信がない人やビジネス文書の作成に苦手意識がある人・自分の考えをうまく文章化できない人に向いています。初心者から中級者まで幅広く役立つ本と言えるでしょう。

コツを意識しながら文章の書き方を身につけましょう

効果的な文章力は、ビジネスの成功を左右する重要なスキルです。

紹介したコツを日々の業務で意識的に実践し、徐々に習慣化していきましょう。最初は時間がかかっても、繰り返すうちにライティング力は身につくはずです。

今回紹介した書籍なども参考にしつつ、文章力を高めていきましょう。