株主総会とは何か?目的や決議事項・開催時期についてわかりやすく解説

株主総会は、株式会社の最高意思決定機関として、経営方針や役員人事・配当金など、会社の根幹に関わる事項を決定する場です。

しかし、実務担当者にとって株主総会の運営は複雑で、準備から実施までの流れを把握するのが困難な場合も多いでしょう。

そこで本記事では、株主総会の基礎知識から具体的な運営方法まで、実務で必要な情報をわかりやすく解説します。

これから株主総会の実務に携わる方はもちろん、経営層や管理職の方にとっても有益な情報となるので、ぜひ参考にしてみてください。

複雑なIR情報を、シンプルに、分かりやすく資料化。

豊富な支援実績に基づくプロの視点で、実務担当者の負担を軽減します。

株主総会とは?概要を解説

そもそも、株主総会とはどのような会議なのでしょうか。ここでは、株主総会について基本的な概念から詳しく解説します。

- 株主総会とは

- 株主総会の開催時期

- 株主総会と取締役会のちがい

ひとつずつ見ていきましょう。

1. 株主総会とは

株主総会は、株式会社の最高意思決定機関として機能する重要な会議です。株主は株主総会に出席し、議決権を行使することで会社の意思決定に参加できます。

株主総会の権限は、会社法第295条で定められており、会社の組織や運営に関する重要事項を決議します。

第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

引用:eGov|会社法

つまり、株主総会には経営の透明性を確保し、会社の健全な成長を支える役割があるといえるでしょう。

2. 株主総会の開催時期

定時株主総会は、各事業年度の終了後に開催されます。事業年度末の3ヵ月以内に開催するのが一般的です。

日本の株式会社は、3月末日を事業年度末に設定していることが多いため、その3ヵ月後の6月に定時株主総会が集中する傾向にあります。

事業年度末から3ヵ月の期間が開く理由は、決算書類の作成に1ヵ月・監査に1ヵ月・招集通知の準備に2週間ほどかかるからです。

このような理由から、多くの日本企業は6月に株主総会を開催しています。

3. 株主総会と取締役会のちがい

株主総会は、会社の根幹に関わる重要事項を決める場です。一方、取締役会は日常的な業務執行を決定する会議です。

取締役会設置会社では、迅速な判断が必要な業務執行は取締役会に任されています。

しかし、定款変更や役員人事など会社の基礎に関わる重要事項は、株主総会での決議が必要です。

両者の詳細な違いを以下にまとめました。

| 項目 | 株主総会 | 取締役会 |

|---|---|---|

| 位置づけ | 会社の最高意思決定機関 | 業務執行の意思決定機関 |

| 参加者 | 株主 | 取締役(3名以上必要) |

| 開催頻度 | 年1回(定時株主総会) | 3ヵ月に1回以上 |

| 決議事項 | 定款変更・役員の選任/解任・合併/解散・ 計算書類の承認 など | 重要な財産の処分・多額の借入・ 支店の設置/廃止・業務執行の決定 など |

株主総会と取締役会は、互いに連携しながら会社の成長を支えています。

株主総会の種類

株主総会の種類について、それぞれの特徴を詳しく解説します。

- 定時株主総会

- 臨時株主総会

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 定時株主総会

定時株主総会は、年に1回必ず開催される会社の重要な会議です。

主な議題としては、財務諸表の承認や役員の選任・配当金の金額決定などが挙げられます。

株主は、企業の業績や経営陣の活動を評価し、今後の方向性について意見を述べることが可能です。定時株主総会は、経営陣と株主が直接対話する貴重な機会として機能しています。

なお、3月決算の企業は、6月後半に定時株主総会を集中的に開催する傾向にあります。

2. 臨時株主総会

臨時株主総会は、重要事項を緊急に決定する必要が生じた際に開かれる会議です。具体的な議題には、取締役の選任・解任、合併・買収、定款変更などがあります。

なお、臨時株主総会は、開催時期や回数に制限はなく開催時期も決まっていません。取締役会の判断で随時開催できるのが、臨時株主総会の特徴です。

このように臨時株主総会は、会社の重要な意思決定を迅速に行うための柔軟なしくみとして機能しているといえるでしょう。

株主総会の決議方式

株主総会における決議方式は、大きく分けて以下の3つがあります。

- 普通決議

- 特別決議

- 特殊決議

それぞれの特徴を詳しく解説します。

1. 普通決議

普通決議は、株主総会における標準的な決議方式で、条件は以下のとおりです。

- 議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席する

- 出席した株主の議決権の過半数が賛成する

会社法に沿った説明では、若干分かりにくいのでたとえ話で考えてみましょう。

たとえば、総議決権が100の場合を考えましょう。このケースでは、合計で51以上の議決権を有する株主の出席が必要です。また、出席した株主の議決権の半分以上が賛成(51の議決権がある場合26以上)すると、決議が通ります。

普通決議は、日常的な経営判断や通常の業務執行に関する事項に適用されます。

2. 特別決議

特別決議は、会社の根幹に関わる重要事項を決める際に採用される方式です。

定款変更や資本金の減少などの重要な意思決定が行われるため、通常の決定より慎重に判断する必要があります。

議決権を持つ株主の過半数が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。

具体例を見てみましょう。たとえば、総議決権が100の場合、合計で51以上の議決権を有する出席があり、その3分の2以上が賛成しなければなりません。

普通決議が過半数の賛成で通過することと比較すると、特別決議は普通決議より厳しい基準が設けられています。

3. 特殊決議

特殊決議は株主総会で最も厳格な決議方式です。309条3項と309条4項の2つがあり、それぞれの違いは、以下のとおりです。

| 項 | 議決事項 |

|---|---|

| 309条3項 | 全部の株式を譲渡制限株式とする定款変更 など |

| 309条4項 | 株主ごとに異なる取扱いを行う定款変更 など |

309条3項の場合、議決権を持つ株主の半数以上かつその議決権の3分の2以上の賛成が必要です。出席株主ではなく、議決権を行使できる株主の半数以上(頭数)かつ、当該株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要である点に注意しましょう。

なお、309条4項の特殊決議では、総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要です。

特殊決議は、会社の存続や株主の権利に重大な影響を及ぼす決定に用いられます。

株主総会で決めること

ここでは、株主総会での主な決議事項について、具体的に解説します。

- 会社の基礎に関すること

- 役員に関すること

- 会社の財務に関すること

ひとつずつ見ていきましょう。

1. 会社の基礎に関すること

会社の組織や事業の根幹に関わる変更は、株主総会での決議が必要です。たとえば、合併・分割などの組織再編や事業譲渡が挙げられます。

また、会社の根本ルールを変える定款変更も、株主総会の議題です。会社の存続や発展に関わる重要事項であるからこそ、株主の意思を直接反映させる必要があるでしょう。

2. 役員に関すること

役員人事は、株主総会の重要な決議事項です。取締役や監査役の選任・解任は、株主の利益を守るために株主総会の承認が必要です。

また、役員報酬も重要な決議事項といえます。たとえば、年間の報酬総額を10億円以内と定め、その範囲内での個別配分は取締役会に任せるといった流れで役員報酬が決定されることがあります。

なお、取締役の解任は原則として株主総会の普通決議で可能ですが、累積投票で選任された取締役の解任には特別決議が必要です。

3. 会社の財務に関すること

財務に関する事項も、株主の経済的利益に直結する決議事項であるため、株主総会の議題として取り上げられます。

たとえば、計算書類の承認は、配当金を決める基礎となるため株主総会での承認が原則必要です。一定の条件を満たす会社では、計算書類は株主総会での報告のみで済む場合もあります。

また、資本金の減少は特別決議が必要ですが、資本金の増加は必ずしも株主総会の決議は必要ありません。

なお、配当金の額は原則として株主総会で決議しますが、定款で定めている場合は取締役会決議で決定できます。

参考になるIR資料がスライド単位で見つかる検索サービス「LEAD SEARCH」

気になるキーワードを入力するだけで、約3,400社分・20万枚のIR資料の中から参考になるスライドを検索できる、LEADが提供する新サービスです。

WEB上ではIRの参考資料がなかなか見つからない、他社のIRサイトに毎回探しに行かなければならない、といった資料の探索業務にかける時間を大幅に削減することが出来ます。

株主総会の流れ

次に、株主総会を運営する際の流れについて、段階を追って見ていきましょう。

- 取締役会で株主総会の概要を決める

- 株主へ招集を通知する

- 株主総会に向けて準備する

- 株主総会を開催する

- 議事録を作成し保存する

それぞれ詳しく解説します。

1. 取締役会で株主総会の概要を決める

株主総会の開催に先立ち、取締役会で基本的な事項を決定します。具体的には、開催日時や場所・議題・株主に配布する書類などを決めなくてはいけません。

株主が書面やインターネットで議決権を行使できるかどうかも、初期の段階で決めます。また、想定される質問への回答準備や会場の確保なども同時に進めます。

会社の規模や株主構成に応じて、適切な開催方法を選択しましょう。

2. 株主へ招集を通知する

公開会社は開催日の2週間前までに、非公開会社は1週間前までに招集通知を発送します。

- 公開会社とは…株式に譲渡制限が付いていない会社

- 非公開会社とは…株主に譲渡制限が付いている会社

取締役会設置会社では、書面による通知が必須ですが、非設置会社では口頭や電子メールも可能です。株主全員の同意があれば、招集手続き自体を省略できます。

3. 株主総会に向けて準備する

事業年度終了後3ヶ月以内に株主総会を開催できる会場を押さえましょう。会場選びでは、参加予定人数や設備の充実度・交通の便を考慮します。

株主からの質問に備えて想定問答集を用意し、議事進行のシナリオも作成します。また、上場企業ではリハーサルを行い、進行手順や役割分担・トラブル対応について確認しましょう。

4. 株主総会を開催する

株主総会は、基本的に以下のような流れで進行するのが一般的です。

- 議長就任

- 開会宣言

- 議事進行に関する説明

- 出席株主数と議決権数の報告

- 監査報告

- 事業報告・計算書類説明

- 議案上程・審議

- 質疑応答

- 決議

- 閉会宣言

株主総会は、議長の就任と開会宣言から始まります。代表取締役が議長を務めるのが一般的です。次に、議事進行に関する説明を行い、その後に出席株主数と議決権数を報告します。

続いて、監査報告や事業報告・議案上程などが行われ、株主との質疑応答の時間が設けられます。質疑応答の際は、想定問答集に基づいて株主からの質問に丁寧に回答することが重要です。

すべての議案の審議と採決が終わると、議長が決議結果を宣言して閉会になります。

5. 議事録を作成し保存する

株主総会の議事録は、会社法で作成が義務付けられた重要文書です。

後日の確認や証拠として必要になるため、正確な記録と保管が求められます。議事録には、開催日時や場所・出席役員の氏名・議事の内容と結果などを記載する必要があります。

株主や債権者から議事録の閲覧を求められた際は、応じなければなりません。議事録は、登記申請の添付書類としても使用されるため、記載内容には正確性が求められます。

なお、本店では10年間、支店では写しを5年間保管する必要があります。保管義務に違反すると、100万円以下の過料が科されるので注意が必要です。

株主総会の開催方法

最後に、株主総会の開催方法について、具体的な特徴を見ていきましょう。

- バーチャルオンリー株主総会

- ハイブリッド型株主総会

- リアル株主総会

ぜひ参考にしてみてください。

1. バーチャルオンリー株主総会

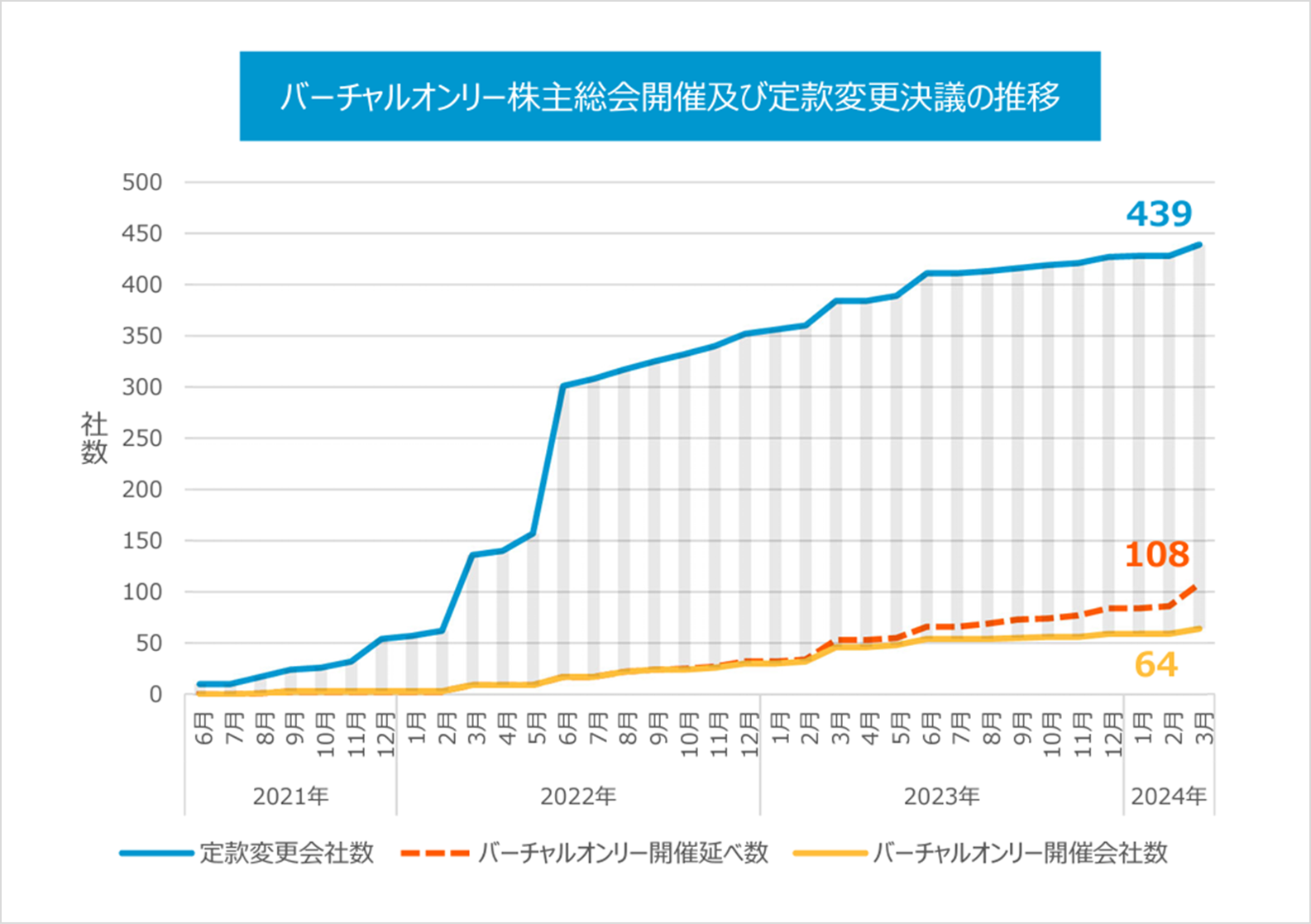

バーチャルオンリー株主総会は、完全オンラインで開催される形式の会議です。2021年6月の法改正により上場企業での開催が可能となり、2024年3月末時点で64社が実施しています。

加えて、この先バーチャルオンリー株主総会を開催できるように定款を変更した会社は、439社にのぼります。

バーチャルオンリー株主総会を開催するには、政府の確認や定款変更などの要件を満たさなくてはいけません。具体的な要件は、以下のとおりです。

引用:経済産業省 産業組織課|産業競争⼒強化法に基づく場所の定めのない株主総会

- 上場会社であること

- 省令要件の該当性について経済産業大臣・法務大臣の確認を受けること

- 「定款の定め」があること

- 招集決定時に「省令要件」に該当していること

オンラインで株主総会を開催する際は、通信障害に備えて複数の配信手段を確保し、議長による総会延長の権限も必要です。

完全オンラインで株主総会を開催するメリットとして、会場費用の削減やスタッフの人件費削減などが挙げられる一方、システム整備コストが新たな課題としてあります。

2. ハイブリッド型株主総会

実会場とオンラインを組み合わせた開催形式がハイブリッド型株主総会です。ハイブリッド型には「参加型」と「出席型」があります。

参加型はテレビ中継のように様子を確認するだけである一方、出席型は会場にいるように質問も可能です。ハイブリッド型株主総会は、遠隔地の株主も参加しやすくなるというメリットがあります。

ただし、バーチャルオンリー株主総会と同様、システムの安定性確保や本人確認などの技術において克服すべき課題が残されています。

3. リアル株主総会

実際の会場で行う伝統的な開催形式がリアル株主総会です。対面でのやり取りになるため、身振りやジェスチャーなど非言語的なコミュニケーションも活用できるのが魅力といえます。

しかし、会場費用や準備など企業側の負担が大きく、株主も交通費や時間がかかります。また、遠方の株主は参加が難しく、感染症流行時は健康上のリスクも生じるという問題点がありました。

このように、それぞれの開催方式に長所と短所があり、企業の状況に応じて適切な形式を選択する必要があります。

株主総会の場で株主の信頼を獲得しよう

株主総会は、企業と株主が直接対話できる貴重な機会です。経営陣は、株主からの質問に対して誠実に回答することで信頼関係を構築できます。

事前準備を入念に行い、株主の視点に立った分かりやすい説明を心がけることが重要です。また、バーチャルやハイブリッド型など、株主が参加しやすい開催方式を選択することで、より多くの株主との対話を実現できます。

IRの観点からも、株主総会を通じて会社の将来性や成長戦略を伝えることで、長期的な株主価値の向上につながります。このように株主総会を効果的に活用することで、企業の持続的な成長と株主との良好な関係を構築できるでしょう。