ポジショニングマップとは?テンプレートや作り方・軸の決め方や具体例を詳しく解説

ポジショニングマップは自社の立ち位置を明確にし、競合との差別化を図るための重要なフレームワークです。本記事では、1000社以上の資料作成に携わった弊社ストリームラインが、以下のテーマについて解説します。

- ポジショニングマップの基本的な概念と活用メリット

- ポジショニングマップの作り方

- 作成するうえで押さえるべき5つのポイント

ポジショニングマップの作成に取り組む方に向けて、具体的な事例を交えながらポイントを解説します。ぜひ、実践的なポジショニング戦略の立案にお役立てください。

資料作成にお悩みの方へ。

資料作成の専門家集団が、構成からデザインまで「完全オーダーメイド」で代行します。

目次

・ポジショニングマップの定義と自社の立ち位置を可視化するメリット・戦略的なポジショニングマップを作成する5つのステップ・差別化を成功させるための「比較軸」選定における3つの基準・精度を高めるポジショニングマップ作成の4つの重要ポイント・作成効率を最大化するおすすめの図解作成ツールとテンプレート・【業界別】ポジショニングマップの具体的な活用事例と分析のヒント・まとめ:ポジショニングマップで競合優位性を築く戦略立案を

ポジショニングマップの定義と自社の立ち位置を可視化するメリット

まず、ポジショニングマップの概要について簡単に解説します。

- ポジショニングマップは市場における自社の立ち位置を分析する手法

- ポジショニングマップのテンプレート

- ポジショニングマップのメリット

1. ポジショニングマップは市場における自社の立ち位置を分析する手法

ポジショニングマップは、市場における自社製品・サービスの位置づけを視覚的に示すフレームワークです。商品やサービスの評価軸を設定し、そのうえに自社と競合他社を配置することで、市場における立ち位置を把握するのに役立ちます。

たとえば「自社は品質・価格共に高い反面、競合は中程度の品質であるものの価格は自社より安い。」というように、自社の差別化ポイントや競合との違いを分析できます。

市場における自社の相対的なポジションを捉えれば、競合との差別化や優位性を図るための施策を立案することにつなげられるでしょう。

2. ポジショニングマップのテンプレート

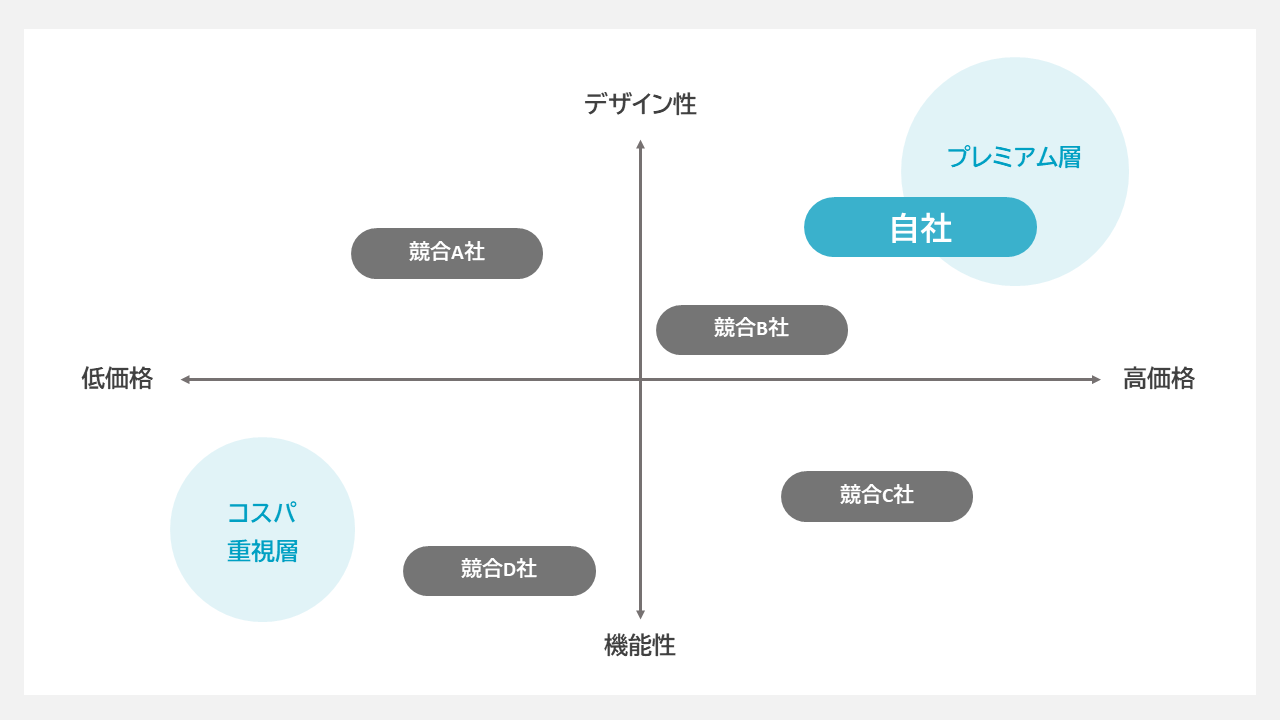

ポジショニングマップの基本的なテンプレートは、縦軸と横軸の2軸で構成されるマトリクス形式です。

縦軸と横軸には「価格・品質・機能・デザイン」などの、市場を評価するうえで重要な指標を設定します。

マップを4つの領域に分けたら、自社と競合他社の製品・サービスを配置しましょう。各領域の特徴を示すタイトルをつけると、マップの理解がしやすくなります。

たとえば以下のようなマップの場合、高品質・高価格の右上には「プレミアム層」、高品質・低価格の右下には「コスパ重視層」というようにタイトルを付けられるでしょう。

また必要に応じて自社や他社の大きさや色にバリエーションを付ければ、売上規模やターゲット層などの情報も直感的に表現できます。

3. ポジショニングマップのメリット

ポジショニングマップを活用するメリットは、自社の立ち位置を客観的に把握したうえで戦略を立てられることです。マップで市場全体の状況を可視化すれば、競合他社との差別化ポイントや自社の強み・弱みを明確にできます。

市場における自社の立ち位置を把握することは、マーケティング戦略の方向性を見定めるうえで重要な判断材料です。

なおポジショニングマップを作成する利点は、他にもいろいろあります。

- 社内の関係者間で市場の捉え方や今後の方針について、認識を共有できる

- 経営陣へのプレゼンテーションや、営業活動におけるツールとして活用できる

このように、ポジショニングマップから得られるメリットは多岐にわたるので、新商品を開発する際やマーケティング施策を立案する際は活用してみましょう。

戦略的なポジショニングマップを作成する5つのステップ

次に、ポジショニングマップの作り方について解説します。

- ターゲットの購買決定要因(KBF)を洗い出す

- 購買の決定打になる要因をピックアップする

- 自社と競合他社の購買決定要因を比較する

- マップの縦軸と横軸を決め、競合他社を配置・分析する

- リポジショニングを検討する

1ステップずつ見ていきましょう。

ステップ1. ターゲットの購買決定要因(KBF)を洗い出す

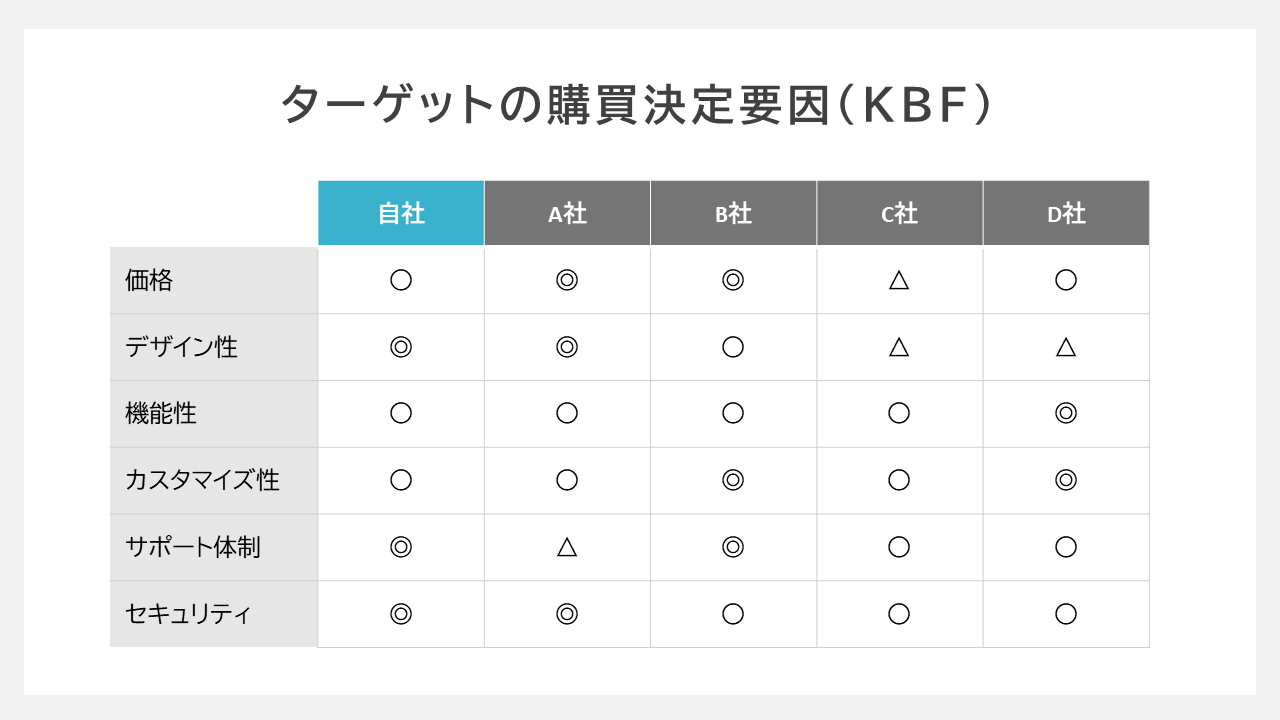

ポジショニングマップを作成するには、まずターゲット顧客の購買決定要因を明確にする必要があります。購買決定要因は「KBF(Key Buying Factor)」とも呼ばれ、顧客が製品・サービスを選ぶ際に重視するポイントのことです。

購買決定要因によく挙げられる項目としては「価格・品質・デザイン・利便性・ブランドイメージ」などがあります。自社製品・サービスのターゲット層がどのような価値を求めているのかを深く理解することが大切です。

アンケートやインタビューを実施し、顧客の声を直接集めると重要度の高い購買決定要因を抽出できます。

ステップ2. 購買の決定打になる要因をピックアップする

次に洗い出した購買決定要因のなかから、とくに重要な要因をピックアップします。このステップでピックアップした購買決定要因がポジショニングマップの縦軸と横軸に設定されるので、慎重に選択しましょう。

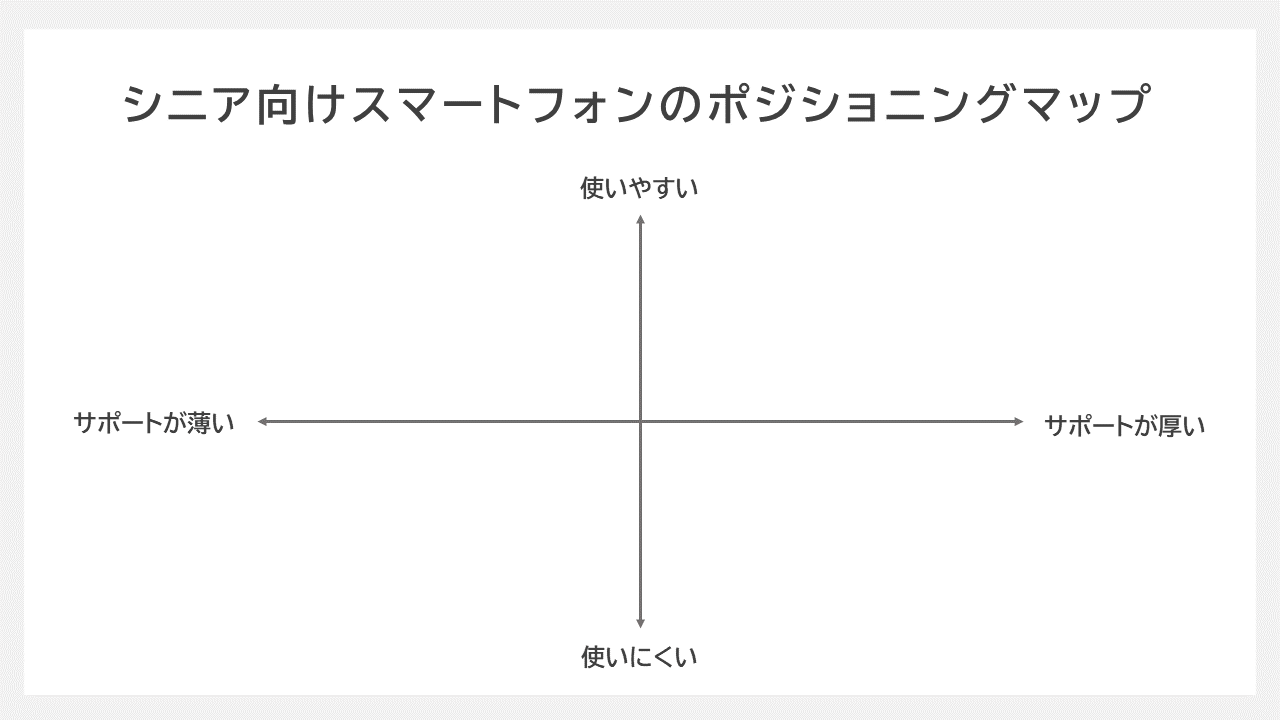

選び取るときに意識すべき点は、ターゲット層によってピックアップすべき購買決定要因は変化することです。たとえば、シニア層向けのスマートフォンにおけるポジショニングマップを作成する場合、若年層とシニア層によって購買決定要因は異なります。

| ターゲット層 | 購買決定要因 |

| 若年層 | 価格・デザイン性・カメラ性能・バッテリーの持ち時間など |

| シニア層 | 使いやすさ・画面の見やすさ・サポートの手厚さ(初期設定の補助)など |

そのため、ターゲット層が商品やサービスに求めていることを分析し、最も重視される要因を見極めることが大切です。

ステップ3. 自社と競合他社の購買決定要因を比較する

選定した購買決定要因について、自社製品・サービスがどの程度の水準にあるのかを評価します。同時に、競合他社の製品・サービスについても比較・検討しましょう。

各社の製品・サービスを相対的に比較しつつ、自社の立ち位置を明確にしていきます。

自社だけでなく競合他社も分析することで、市場における自社の特徴や差別化ポイントが浮き彫りになるはずです。

ステップ4. マップの縦軸と横軸を決め、競合他社を配置・分析する

いよいよポジショニングマップの作成に移ります。

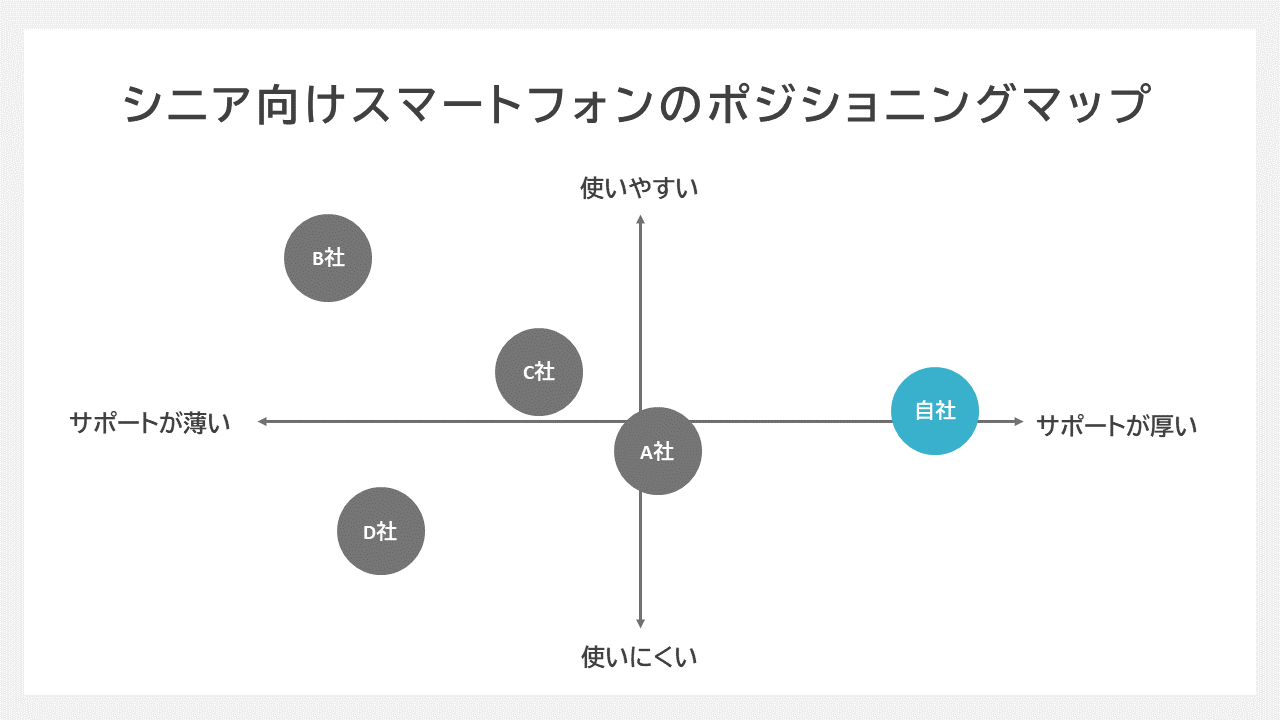

まず、ステップ2でピックアップした購買決定要因をマップの縦軸と横軸に設定します。たとえばシニア層向けのスマートフォンについて分析するなら、以下のように縦軸と横軸を取れるでしょう。

次にマップ上に、自社と競合他社の製品・サービスを配置していきます。

マップ上で自社と競合他社を比較すれば、ライバルが多い領域はもちろん自社も競合も手を伸ばせていない空白の領域を見つけられるでしょう。

ステップ5. リポジショニングを検討する

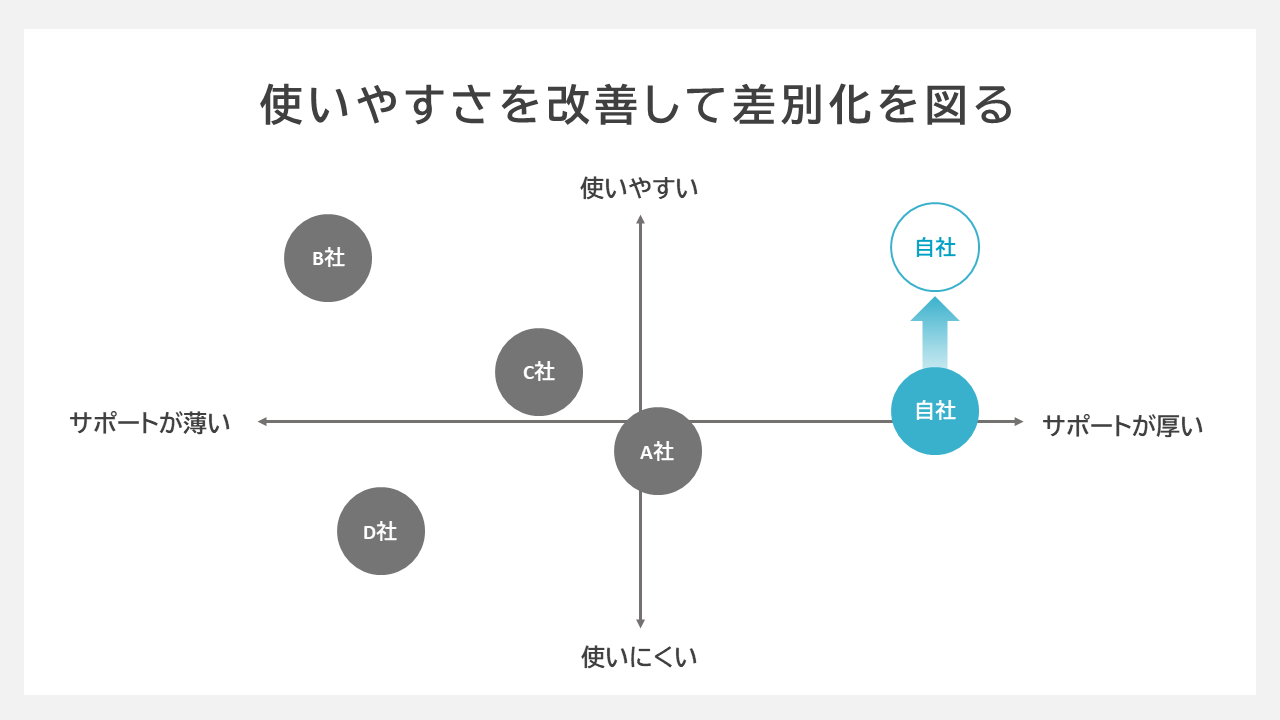

自社のポジショニングを評価したうえで、競合との差別化が不十分だったり顧客ニーズに合っていなかったりする場合は、ポジションを移動することを検討します。市場における自社の位置づけを変更し、新たな差別化ポイントを打ち出すことを「リポジショニング」と言います。

たとえばシニア向けスマートフォンの例を挙げると、使いやすさを改善すれば競合他社と差別化できることがわかるでしょう。

リポジショニングを実行するには、製品・サービスの改良やマーケティング戦略の見直しが必要です。自社の強みを活かしつつ、競合との差別化を図れるポジションを目指しましょう。

なお、弊社ストリームラインではビジネス資料の作成をワンストップで代行する「バーチャルプランナー」を提供しています。資料作成でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

差別化を成功させるための「比較軸」選定における3つの基準

ポジショニングマップを作成するうえで、縦軸と横軸に設定する購買決定要因を適切に選ぶことは非常に重要です。ここでは、軸の選び方について詳しく解説します。

- 商品の特性

- ニーズやベネフィット

- 競合他社の商品やサービスの特徴

ポジショニングマップを作成する際は、ぜひ参考にしてみてください。

1. 商品の特性

軸の選び方として、商品やサービスの特性を表す項目をピックアップする方法があります。

たとえば、スマートフォンであれば「バッテリー容量」「カメラ性能」「処理速度」などが挙げられるでしょう。映画館なら「スクリーンの大きさ」「音響設備」「座席の快適性」などが考えられます。

商品の特性を適切に捉えた軸を設定すれば、競合との差別化ポイントを明確に反映したポジショニングマップを作成できます。

2. ニーズやベネフィット

ポジショニングマップの軸は、ターゲット顧客のニーズやベネフィットを表す要因でも構いません。

たとえば、化粧品なら「美白効果」「保湿力」「エイジングケア」などが考えられます。飲食店であれば「健康志向」「グルメ志向」「利便性重視」などが挙げられるでしょう。

顧客視点で軸を設定すると、ターゲットのニーズに合わせて競合とどのように差別化するのかについての施策が見えてきます。

3. 競合他社の商品やサービスの特徴

競合他社が重視している特徴や、差別化ポイントを軸に取り入れるのも一つの手法です。他社と自社の商品やサービスを比較することで、自社の強みや弱みを把握できるからです。

ただし競合の強みだけが強調されるような要素を両軸に設定してしまうと、自社が差別化する方針を立てることが難しくなります。そのため、自社の強みを反映できるような軸も設定するようにしましょう。

精度を高めるポジショニングマップ作成の4つの重要ポイント

次に、ポジショニングマップを作成するうえで、意識すべきポイントについて解説します。

- 顧客が抱く商品に対するイメージも考慮する

- 購買決定要因は顧客視点に立って決定する

- ターゲットは具体的に設定する

- 縦軸と横軸に関係性を持たせない

1. 顧客が抱く商品に対するイメージも考慮する

ポジショニングマップを作成する際は、顧客が商品に対して抱くイメージを念頭に置くようにしましょう。商品の機能的な特徴だけでなく、顧客がその商品に対して持つ印象や感情的な価値もマップに取り入れられると、顧客目線に寄り添った市場分析が実現します。

たとえば、高級車には「ステータス」「優雅さ」といったイメージがあり、それ自体が購買決定要因になり得るでしょう。顧客が商品に抱くイメージを軸に取り入れることで、感情的な訴求力を加味したポジショニングマップを作成できます。

2. 購買決定要因は顧客視点に立って決定する

ポジショニングマップの軸となる購買決定要因は、顧客視点に立ってピックアップするようにしましょう。自社の都合ではなく、顧客がその商品を選ぶ際に重視するポイントを見極めることが重要です。

たとえば製品の機能性を高めることを重要視しても、顧客がその機能を使いこなせなければ恩恵を実感できません。つまり、機能性の高さより顧客が重要視している購買決定要因を軸に設定する必要があると言えるでしょう。

適切な軸を設定するためには、顧客の声に耳を傾けてデータを分析し購買決定要因を特定することが大切です。

3. ターゲットは具体的に設定する

ポジショニングマップを作成する際は「年齢、性別、職業、収入、ライフスタイル」など、ターゲット層の顧客像を具体的に設定することが大切です。

たとえば「20代の独身女性で、都心に住むキャリア志向の高収入層。日々の仕事が忙しく、自炊する時間がないため食生活が乱れがち」といった具合です。

ターゲットを明確にすれば、ニーズや好みに合ったポジショニングを正しく評価しやすくなります。

4. 縦軸と横軸に関係性を持たせない

ポジショニングマップの縦軸と横軸は、互いに独立した関係性を持たせるべきです。縦軸と横軸が相関関係にあると、マップ上での差別化が難しくなるからです。

たとえば、縦軸を「価格」・横軸を「ブランド力」とした場合、両者には一定の相関関係があります。一般的にブランド力が強ければ価格も高くなる傾向にあるため、各社の特徴をマップ上で表現することが難しくなってしまいます。

そのため縦軸と横軸は、それぞれ独立した購買決定要因を設定するようにしましょう。

作成効率を最大化するおすすめの図解作成ツールとテンプレート

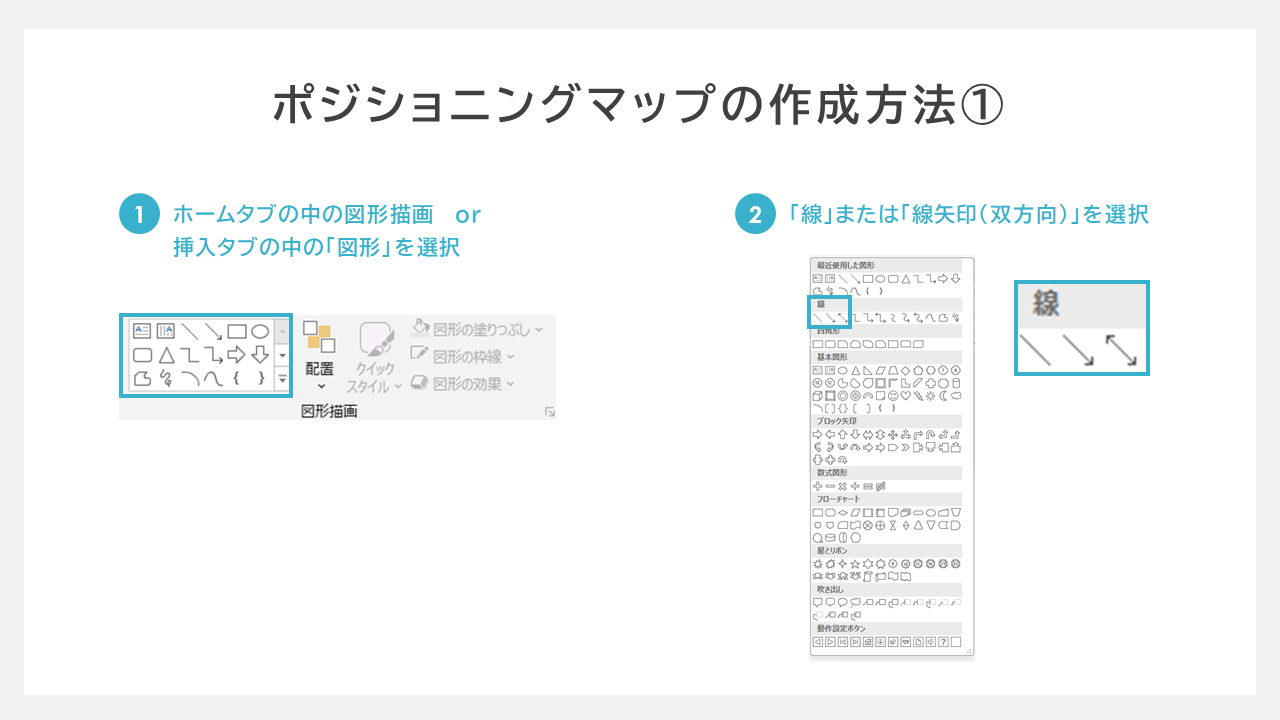

ポジショニングマップを作成するためのツールにはいくつかの選択肢がありますが、PowerPointが最も一般的です。ここでは、PowerPointを使ったポジショニングマップの作り方について解説します。

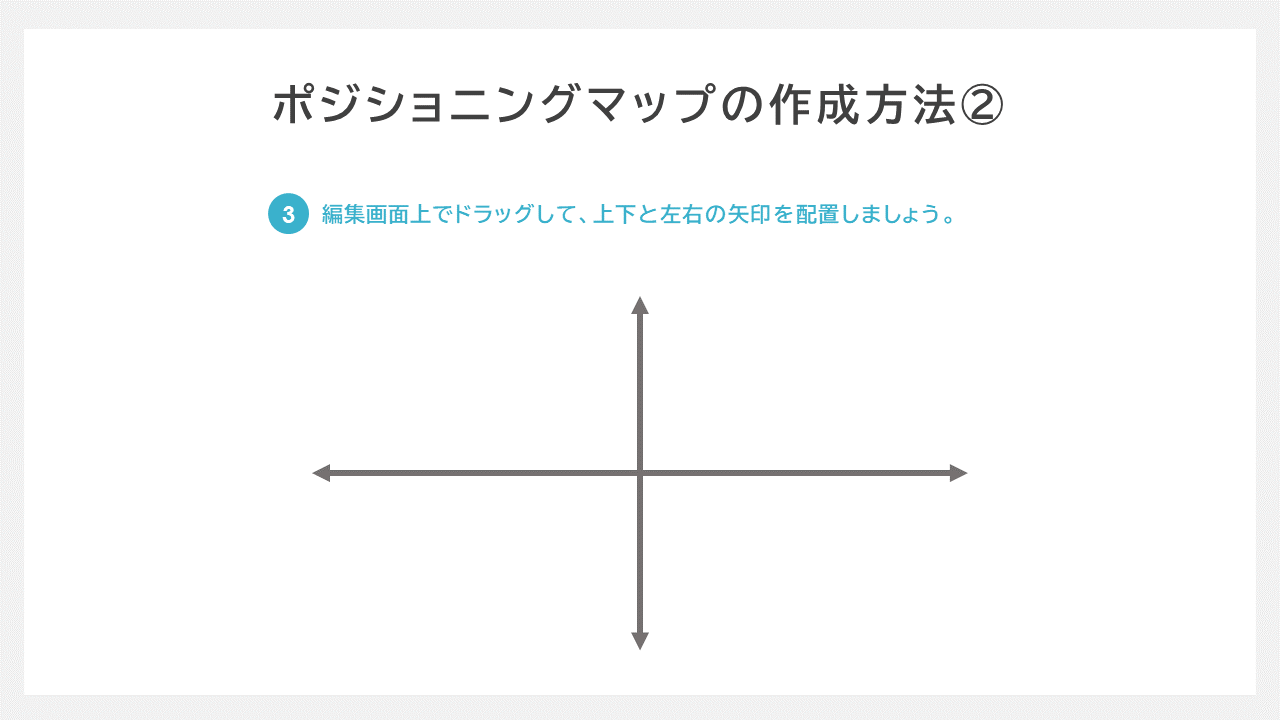

1.両矢印を2本垂直に引く

①PowerPointを開き上部タブの「挿入」をクリックし「図形」を選択。

②線の中から「矢印(双方向)」を選択。

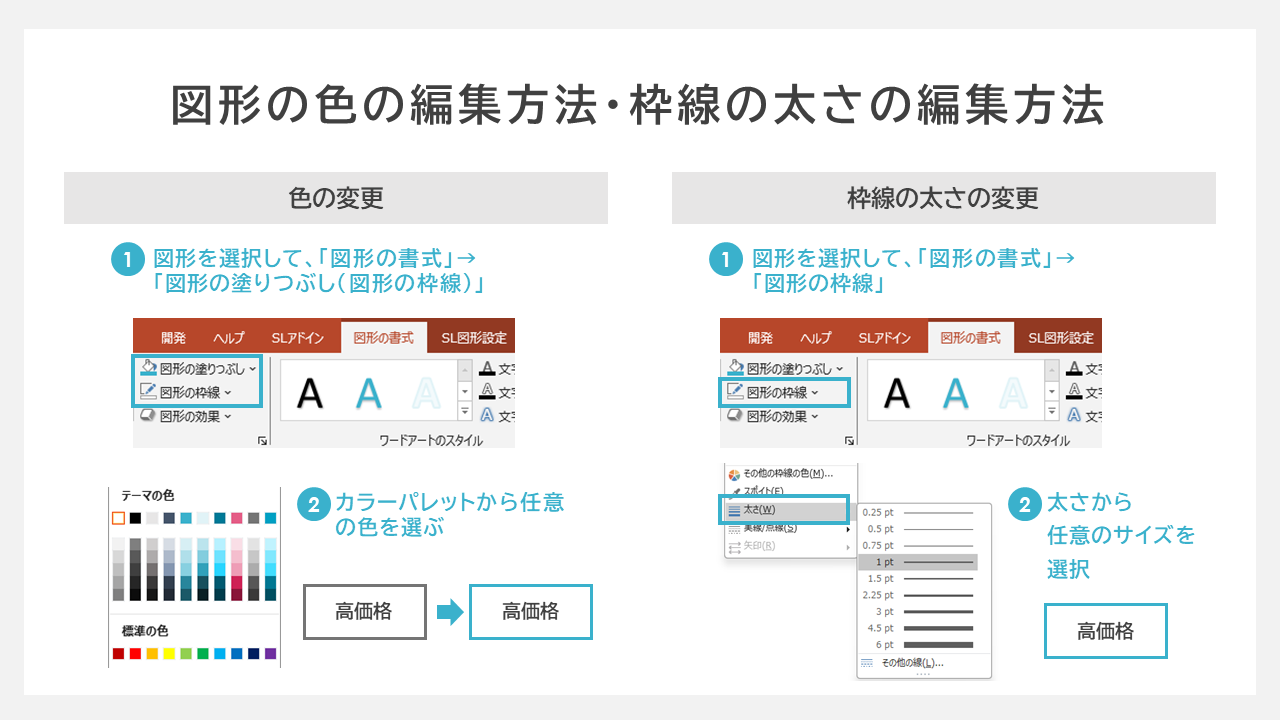

矢印の太さは「図形の枠線」→「太さ」から選択できます。

③編集画面上でドラッグして、上下と左右の矢印を配置。

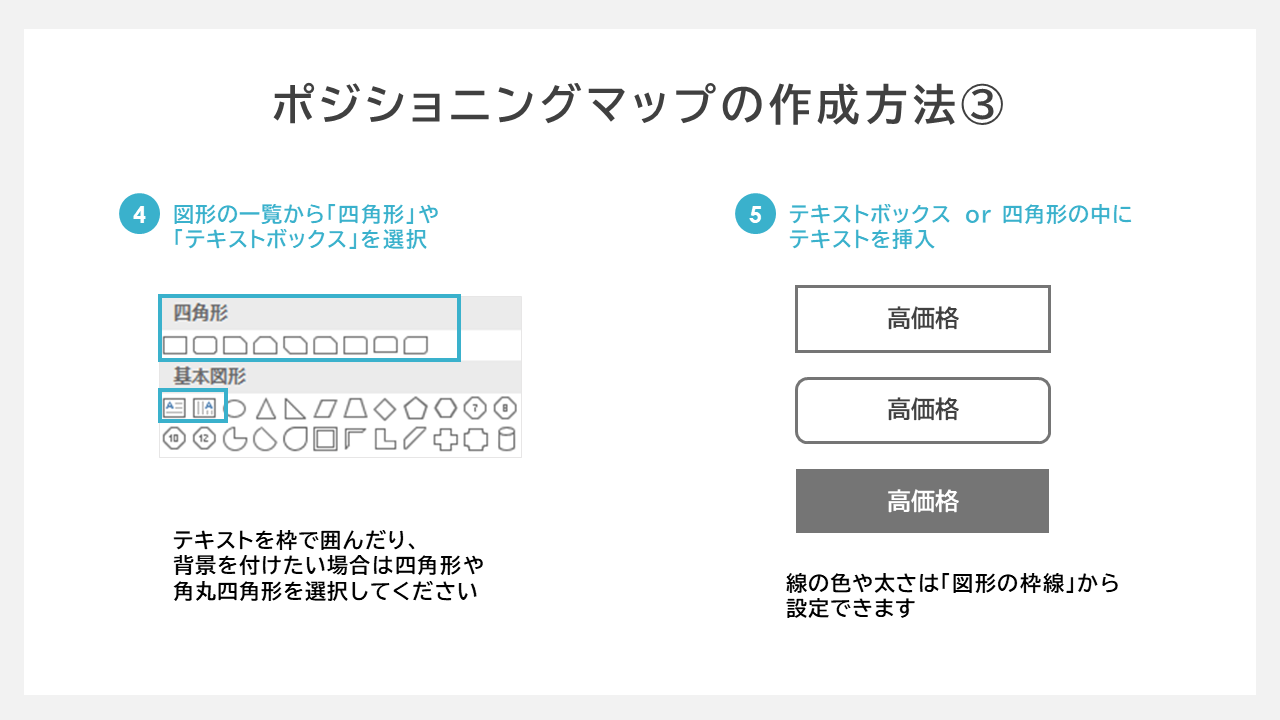

2.購買決定要因を設定する

先ほど設定した軸に、購買決定要因を配置していきます。

④「図形」の中から四角形やテキストボックスを選択し、ドラッグで枠を作成。

⑤四角枠の設定ができたら、テキストを入力。

⑤で作成した四角形を、それぞれ軸の先端近くに配置しましょう

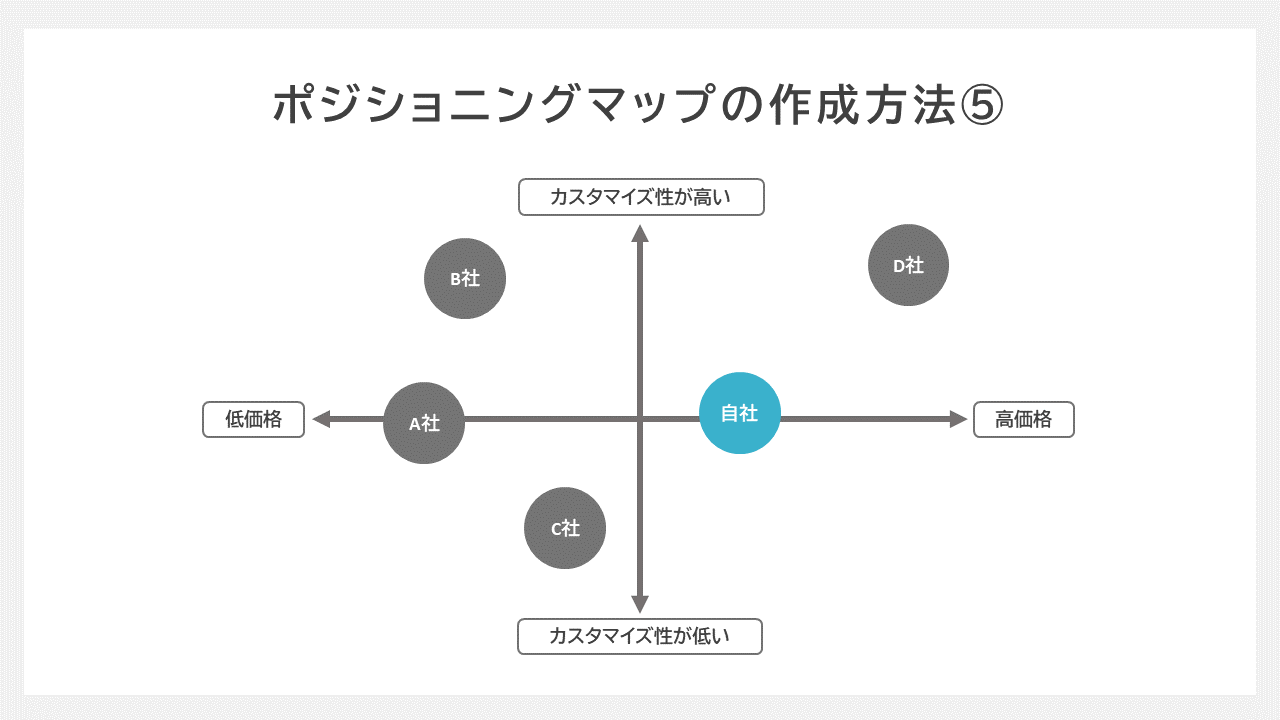

3.自社や他社をマップ上に配置する

最後に、自社や競合他社をマップ上に配置します。「挿入」→「図形」→「楕円」の順番に進み、編集画面上でドラッグして図形を配置しましょう。

枠線や色を変更したい場合は、②の手順に沿って設定してください。

以下のように、軸に沿って自社や他社を適切な箇所に配置したらポジショニングマップの作成は完了です。

会社の規模や事業形態などによって円の大きさや色を変えると、視覚的に分かりやすいマップができあがるでしょう。

自社での実践が難しいと感じる方へ

もし社内での実装が難しい場合は、私たちにお任せください。

資料作成代行サービスのVIRTUAL PLANNERでは、次で紹介する作成事例含め、様々な企業様のポジショニングマップを作成してきた実績があります。

【業界別】ポジショニングマップの具体的な活用事例と分析のヒント

最後に、弊社が担当したポジショニングマップの制作事例を見ていきましょう。

まず、他社と比較した位置づけを表現したオーソドックスな形のポジショニングマップです。

他社にはサブカラーのグレーを設定し、自社にメインカラーを使用することで、自社の位置を視認しやすくしています。

次に、フロントウェア市場における自社サービスの位置を強調する形のポジショニングマップです。

比較となる他サービスを配置せず自社のサービスのみを大きく掲載することで、一目で自社の特徴を伝えられるよう工夫されています。

こちらは見込み顧客を4分割して表現したポジショニングマップです。

縦軸を左端・横軸を下側に置くことで、各市場ポジションの関わりを図解で表現しやすくなっています。

また、リポジショニングを視覚的に表したポジショニングマップはこちらです。

現在の状況をグレー、将来への展望をメインカラーのブルーで示し、事業ごとのポジション移動を直感的に表現しています。また軸を左端・下側に配置し移動の矢印を軸が遮ぎらないよう工夫することで、位置関係がわかりやすく表現されています。

まとめ:ポジショニングマップで競合優位性を築く戦略立案を

ポジショニングマップは自社の立ち位置と競合との差別化ポイントを明確化するツールで、戦略立案に大いに役立ちます。

マップを作成すれば、自社の強みを活かしつつ競合との差別化を図るための指針を得られるでしょう。価値のあるマップを作成するには、顧客視点に立ち購買決定要因を的確に見極めることが重要です。

ターゲットを具体的に設定し、ニーズに合った独自のポジションを確立しましょう。