マテリアリティとは?活用する5ステップやSDGsとの関係について簡単に解説

近年、投資家や社員から企業の社会的責任を求める声が高まっており、マテリアリティの特定が急務となっています。マテリアリティを適切に設定すれば、組織の活性化や社員の当事者意識醸成につなげられるかもしれません。

そこで本記事では、マテリアリティの基本概念から具体的な活用手順・SDGsとの関係まで、経営に役立つ実践的な情報をわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてみてください。

複雑なIR情報を、シンプルに、分かりやすく資料化。

豊富な支援実績に基づくプロの視点で、実務担当者の負担を軽減します。

目次

・マテリアリティの定義:企業が優先的に取り組むべき「重要課題」の本質・企業がマテリアリティを特定すべき3つの理由:経営基盤の強化と投資家支持・実務で役立つマテリアリティ特定・運用の5つのステップ・マテリアリティを支える関連概念(SDGs・ESG・サステナビリティなど)・まとめ:マテリアリティ経営の実装による、持続的な企業価値の向上

マテリアリティの定義:企業が優先的に取り組むべき「重要課題」の本質

マテリアリティとは、企業が優先して取り組むべき「重要課題」のことです。

世の中には、気候変動や人権問題・労働環境など数多くの課題がありますが、そのなかで「自分の会社はこれを最重要視している」と明確に示すものがマテリアリティです。

マテリアリティという言葉は「重要性」という意味の英語に由来しており、もともとは財務報告で投資家に重要な情報を示すために使われていた用語でした。

現在では、企業の財務面だけでなく、社会や環境への影響も考慮した重要課題として捉えられています。

企業がマテリアリティを特定すべき3つの理由:経営基盤の強化と投資家支持

マテリアリティの策定が重要視される理由は複数あげられますが、ここではとくに重要な2つのポイントを紹介します。

- 組織の活性化につながる

- 社員の当事者意識を醸成できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

組織の活性化につながる

マテリアリティの策定によって、組織を活性化することが期待できます。

社員一人ひとりが会社の重要課題を理解することで、共通の目標に向けて一体感を持って働ける環境が生まれるためです。

マテリアリティを社内で共有することにより、経営層だけでなく全社員が同じ方向性を持って業務に取り組めるようになります。結果として、社員のエンゲージメントが向上し、働きがいや生きがいの創出につながるでしょう。

社員の当事者意識を醸成できる

マテリアリティを策定することで、社員一人ひとりが企業の社会的使命を自分の課題として捉える「当事者意識」を醸成できます。

各々が当事者意識を持つことは、組織の持続的成長にとって極めて重要です。

マテリアリティが明確になることで、社員が自分の業務と社会課題の関連性を理解でき「自分の仕事が社会にどう貢献しているのか」について実感を持てるようになります。

そうなることで、単に業務をこなすだけの人材から「経営を主体的に捉える」社員へと意識が変化し、より積極的な行動につながります。

マテリアリティを策定することで、個人と企業の目的をすり合わせでき、より意欲的な組織運営が実現できるでしょう。

実務で役立つマテリアリティ特定・運用の5つのステップ

マテリアリティを効果的に活用するためには、体系的なアプローチが必要です。ここでは、マテリアリティの特定から実践まで、5つの重要なステップを紹介します。

- 課題のリストアップ

- 課題の優先順位付け

- マテリアリティの特定

- 事業戦略への取り組み

- 定期的な見直しと更新

各ステップについて詳しく説明します。

STEP1. 課題のリストアップ

マテリアリティを特定する最初のステップは、課題をリストアップすることです。

まず、自社や業界・社会にどんな課題があるかを幅広く洗い出しましょう。

たとえば、環境問題や働き方改革・法令順守・地域社会との関係など、あらゆる分野の課題が対象です。

このとき、株主や顧客・従業員・取引先などのステークホルダーの視点も大切にしてください。

ステークホルダーが何を大切にしているかについてや、何に困っているかをアンケートや対話などで集めて反映させます。

また、SDGsなどの国際的な取り組みや業界の動向も参考にし、抜け漏れのないようにしましょう。

こうして課題をリストアップすることで、次のステップの「優先順位付け」や「マテリアリティ特定」へと進みやすくなります。

STEP2. 課題の優先順位付け

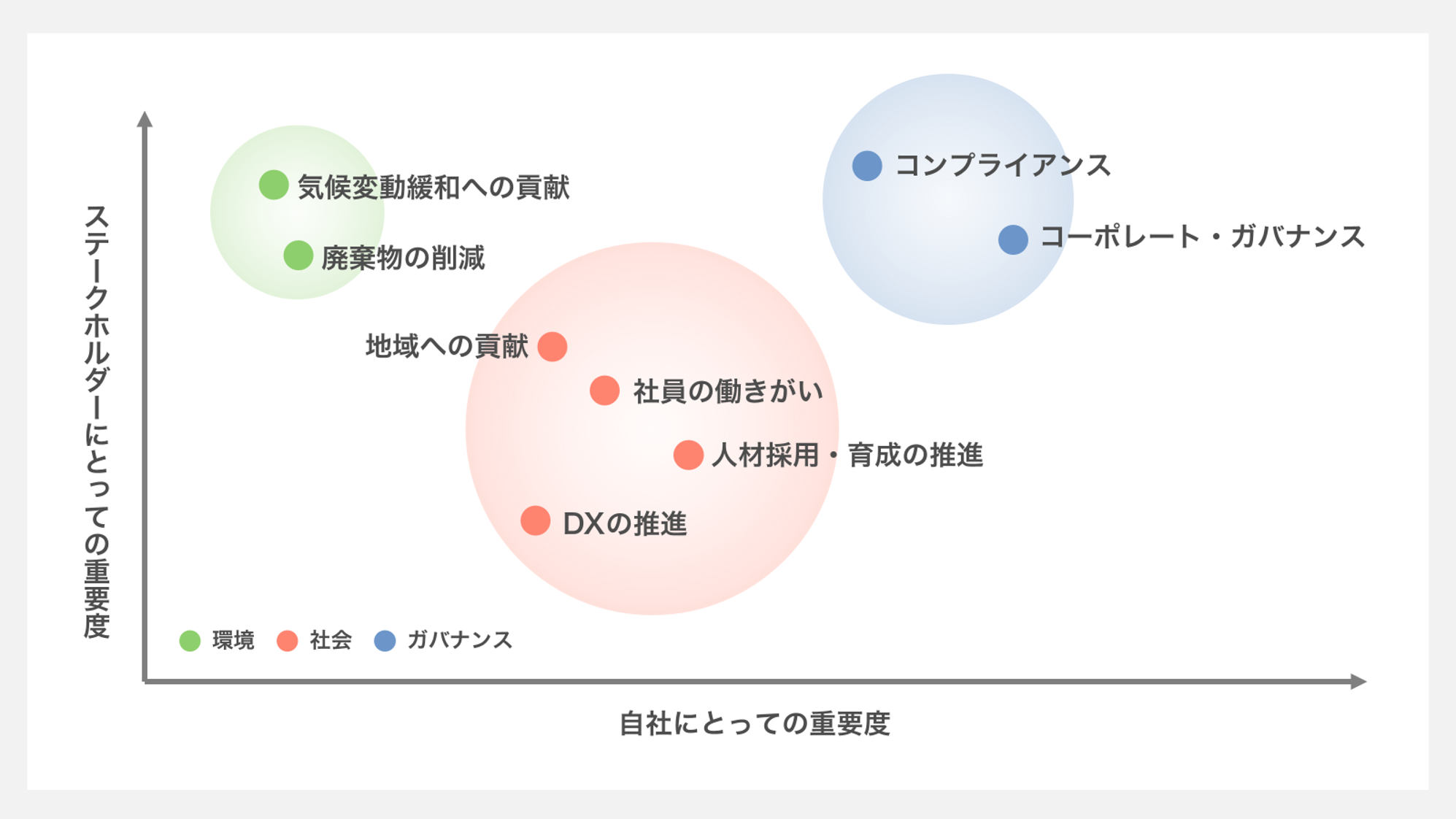

次に、STEP1でリストアップした課題に対し「自社にとっての重要度」と「ステークホルダーにとっての重要度」の2軸で評価し、優先順位を付けましょう。

このような手法は「マテリアリティ・マトリックス」と呼ばれ、縦軸と横軸に重要度を設定し、課題をマップ上にプロットして視覚的に整理します。

ステークホルダーの意見をマトリックスに反映させることも重要なポイントです。

顧客や投資家・従業員・地域社会などをジャンル別に分類し、アンケートやヒアリングを通じて各課題への関心度を把握してください。

適切に優先順位を付けられれば、限られた経営資源を最大限活用するために、どの課題から重点的に取り組むべきかが明確になるでしょう。

STEP3. マテリアリティの特定

STEP2で優先順位をつけた課題から、いよいよ実際のマテリアリティを特定します。

この段階では、社会・ステークホルダーへの影響度合いが高く、かつ自社事業にとっての影響度合いも高い課題を最優先として選定していきます。

マテリアリティを特定するプロセスでは、以下の項目について総合的に分析してください。

- リスクとチャンスのバランス

- 事業戦略との整合性の確認

- 産業動向と市場の変化 など

単に重要度が高いだけでなく、自社の経営理念やミッション・目的・中長期計画との整合性も重要な判断基準です。

第三者からどう見られるかを客観的に考慮し、社会的責任を果たせる真のマテリアリティを選定しましょう。

STEP4. 事業戦略への取り組み

マテリアリティを特定したら、いよいよ実際の経営戦略に落とし込み、具体的な行動に移ります。

まず、特定したマテリアリティを重要目標達成指標であるKGIと重要業績評価指標のKPIに具体化してください。

たとえば「脱炭素」がマテリアリティであれば、以下のように具体的な数値目標を設定します。

| KGI | 2030年カーボンニュートラル実現 |

| KPI | CO2排出量を2030年までに30%削減 再生エネルギー導入率50%達成 省エネ設備導入によるエネルギー使用量20%削減 |

次に、中期経営計画や年次計画に組み込み、部門別の責任体制を明確にします。取締役会や経営会議での定期的な進捗確認も重要です。

さらに、人事評価制度への組み込みも効果的で、エグゼクティブ層の評価基準にマテリアリティ関連の取り組みを含めることで、全社的な推進力を高められます。

STEP5. 定期的な見直しと更新

マテリアリティは「一度決めたら終わり」ではありません。社会情勢や事業環境の変化に応じて定期的に見直し・更新することが重要です。

見直しのタイミングは、通常1~3年に一度が目安です。また、以下のようなできごとがあった場合は、臨時で見直す必要があるでしょう。

- 新たな社会課題の出現

- 法規制の変更

- 事業戦略の変更

- ステークホルダーからの新たな要請 など

見直しプロセスでは、既存のマテリアリティの妥当性を検証することから始めてください。

設定したKPIの達成状況を確認し、社会・事業環境の変化を分析します。そのうえで、新たな課題の追加や既存課題の優先順位を変更することを検討しましょう。

ステークホルダーとの継続的な対話も欠かせません。

顧客や投資家・従業員・地域社会などからのフィードバックを定期的に収集し、期待値の変化を把握しましょう。

【PR】参考になるIR資料がスライド単位で見つかる検索サービス「LEAD SEARCH」

気になるキーワードを入力するだけで、約3,400社分・20万枚のIR資料の中から参考になるスライドを検索できる、LEADが提供する新サービスです。

WEB上ではIRの参考資料がなかなか見つからない、他社のIRサイトに毎回探しに行かなければならない、といった資料の探索業務にかける時間を大幅に削減することが出来ます。

マテリアリティを支える関連概念(SDGs・ESG・サステナビリティなど)

マテリアリティを理解するうえで重要な関連用語があります。ここでは、とくに密接な関係を持つ6つの概念について詳しく紹介します。

- SDGs

- ESG

- CSR

- サステナビリティ

- 中期経営計画

- 統合報告書

それぞれ詳しく見ていきましょう。

SDGs

SDGs(持続可能な開発目標)は、マテリアリティと密接に関連する重要な概念です。

SDGsとは、2015年に国連で採択された「2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲット」で、貧困・気候変動・人権問題など地球規模の課題解決を目指しています。

マテリアリティは、SDGs実現の「道筋」として機能します。

企業がSDGsの17目標すべてに取り組むのは、現実的ではありません。そこで、自社事業に最も関連の深いSDGs目標を見定めるために、マテリアリティを特定する必要があります。

マテリアリティを特定する際にSDGsを参考フレームワークとして活用し、自社の重要課題がSDGsのどの目標に貢献するかを明確にしましょう。

今の時代、多くの企業が特定したマテリアリティと関連するSDGs目標を併せて公表し、経営資源を重点投入する領域を明確化しています。

ESG

ESG(Environment・Social・Governance)は、環境・社会・企業統治を指す概念です。

企業がESGに取り組み、非財務情報を開示するには、まず自社にとって最も重要なESG課題を特定することから始まります。

多くの企業では、以下の3軸でマテリアリティを分類し、各分野での取り組み目標や指標を設定しています。

| Environment | 環境負荷削減・気候変動対策 |

| Social | 従業員の働きがい向上・地域社会貢献 |

| Governance | 強固なガバナンス体制・情報開示強化 |

現代では、企業価値が財務指標だけでは測れなくなっており、ESG投資の観点からマテリアリティを積極的に発信することが企業の責務といえるでしょう。

ESGについては、以下の記事を参考にしてみてください。

CSR

CSRは「Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任」の略で、企業が利益追求だけでなく、社会や環境に対する責任を果たすことを指します。

マテリアリティは、CSRの進化形として位置付けられています。

CSRが「やるべきこと全般」であるのに対し、マテリアリティは「とくに重点的に取り組む課題」という関係性です。

従来のCSRは、社会貢献活動や環境配慮など「企業として行うべき取り組み」を幅広く網羅的に実施する考え方でした。

現在では「限られた経営資源で最も効果的に社会課題解決に貢献する重要課題」を特定するという考え方に発展しています。

多くの企業では、CSR重要課題をベースにマテリアリティを特定するプロセスを採用しています。

まず、CSRの観点で社会課題を幅広く抽出し、そのなかから優先順位をつけてマテリアリティを決定していくという流れです。

CSRの取り組みを効果的に進めるために、マテリアリティという形で焦点を絞ることで、企業の価値創造と社会課題解決の両立を図れるようになるでしょう。

サステナビリティ

サステナビリティとは、現在世代のニーズを満たしつつ、将来世代のニーズも満たせるような社会や経済の発展を意味する言葉です。

マテリアリティは、サステナビリティを実現するための具体的な道筋として機能します。

サステナビリティという大きな目標に対して、企業が限られた経営資源で最も効果的に持続可能性に貢献できる重要課題を特定するのがマテリアリティの位置づけです。

たとえば、カーボンニュートラルや循環型経済システムといったサステナビリティの取り組みを、マテリアリティとして特定・実行していくことなどが挙げられます。

また、ESG投資の観点からも、企業のサステナビリティへの取り組みがマテリアリティによって評価されるため、両者は密接不可分の関係にあります。

企業がどのような持続可能性課題を重要視し、どう取り組んでいるかを示すマテリアリティは、サステナビリティ実現の必須ツールといえるでしょう。

中期経営計画

中期経営計画とは、3~5年程度の中期的な企業戦略や目標を定めた経営計画で、企業の将来方向性を示すものです。

マテリアリティは、中期経営計画に「ビルトイン」される要素として位置付けられています。

マテリアリティを中期経営計画の上位概念として位置付け、経営資源の配分や戦略の方向性を決定する際の重要な判断基準として活用します。

また、マテリアリティは中期経営計画の策定タイミングで定期的に見直しが行われ、社会情勢や事業環境の変化に応じて更新されるでしょう。

多くの企業では、マテリアリティを特定したあと、それを中期経営計画の重点施策やKPI設定に反映させ、事業戦略と一体化して取り組んでいます。

中期経営計画については、以下の記事を参考にしてみてください。

統合報告書

統合報告書は、企業の財務情報と非財務情報を統合して記載した報告書です。

マテリアリティは、統合報告書の中核要素として位置付けられています。

多くの企業の2024年統合報告書でマテリアリティが記載されており、実務として広く定着していることがわかります。

このことからも、マテリアリティを開示することが統合報告書の重要要素としての認識が浸透しているといえるでしょう。

統合報告書については、以下の記事を参考にしてみてください。

まとめ:マテリアリティ経営の実装による、持続的な企業価値の向上

マテリアリティを特定することは一時的な取り組みではなく、継続的な企業成長の土台となる重要な経営戦略です。

社会情勢や事業環境の急速な変化に対応するため、マテリアリティを通じて企業の方向性を明確にし、組織全体の意識をひとつにする必要があります。

従業員一人ひとりが企業の重要課題を理解し、当事者意識を持って業務に取り組むことで、変化に柔軟に対応できる強い組織が生まれます。

マテリアリティを特定し、未来に向けて変化に適応できる企業体質を構築していきましょう。