ビジネスモデルとは何か?定義やメリット・作り方までわかりやすく解説

「ビジネスモデルという言葉を聞いたことはあるが、具体的に何を指すのかよくわからない。」

そのような疑問を抱えるビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。実は、ビジネスモデルを理解することで、資料作成や事業説明が格段に楽になります。

そこで本記事では、ビジネスモデルの基本的な定義から構成要素・作成するメリット・具体的な作り方までわかりやすく解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

目次

・ビジネスモデルの定義と収益を生む4つの構成要素・ビジネスモデルを作成する4つのメリット:事業の可視化と共有・収益構造を理解する代表的なビジネスモデル6タイプ・成功するビジネスモデルの作り方:4つのステップで設計する・ビジネスモデル構築に不可欠な2つのフレームワーク:BMCとビジネスモデルキャンバス(リーンキャンバス)・まとめ:作成したビジネスモデルを基に新規事業を加速させていこう

ビジネスモデルの定義と収益を生む4つの構成要素

ビジネスモデルについて理解するには、以下の2つの要素が欠かせません。

- ビジネスモデルの定義

- ビジネスモデルを構成する4要素

順に解説します。

ビジネスモデルの定義

ビジネスモデルとは、企業がどのような方法で収益を生み出すかをモデル化したものです。

かんたんにいえば「誰に、何を、どのように提供して、どうやってお金を稼ぐか」を整理したモデルのことです。

たとえば、コンビニエンスストアは消費者に商品を販売し、商品の仕入れ価格と販売価格の差額で利益を得る仕組みを持っています。一方で、YouTubeのような動画配信サービスは、広告収入や有料サブスクリプションなどを収益源としています。

このように、ビジネスモデルによって収益を得る方法はさまざまです。

ビジネスモデルを明確にすれば、企業は効率的な経営戦略を立てられます。また、投資家や取引先に対しても事業内容をわかりやすく説明できるでしょう。

ビジネスモデルを構成する4要素

ビジネスモデルは、一般的に複数の要素で構成されており、ここでは代表的な4つの要素で整理します。

| Who(誰に) | 商品やサービスを提供する対象となる具体的な顧客層を定義する。 明確な顧客像を設定することで、効果的なアプローチが可能になる。 |

| What(何を) | 顧客にとってどのような価値や利益を提供するかを明確にする。 競合他社との差別化の基盤となる重要な部分。 |

| How(どのように) | 商品やサービスを顧客に届けるまでの一連の流れを設計する。 必要な資源の調達や、パートナーとの関係性も含まれる。 |

| Why(なぜ利益が生まれるか) | 商品・サービスの提供が自社の収益にどのようにつながるかを 具体的に検討する。 |

以上の要素が相互に連携することで、持続可能で競争力のあるビジネスモデルが完成します。

どの要素が欠けても事業の成功は困難であるため、すべての要素をバランスよく設計することが重要です。

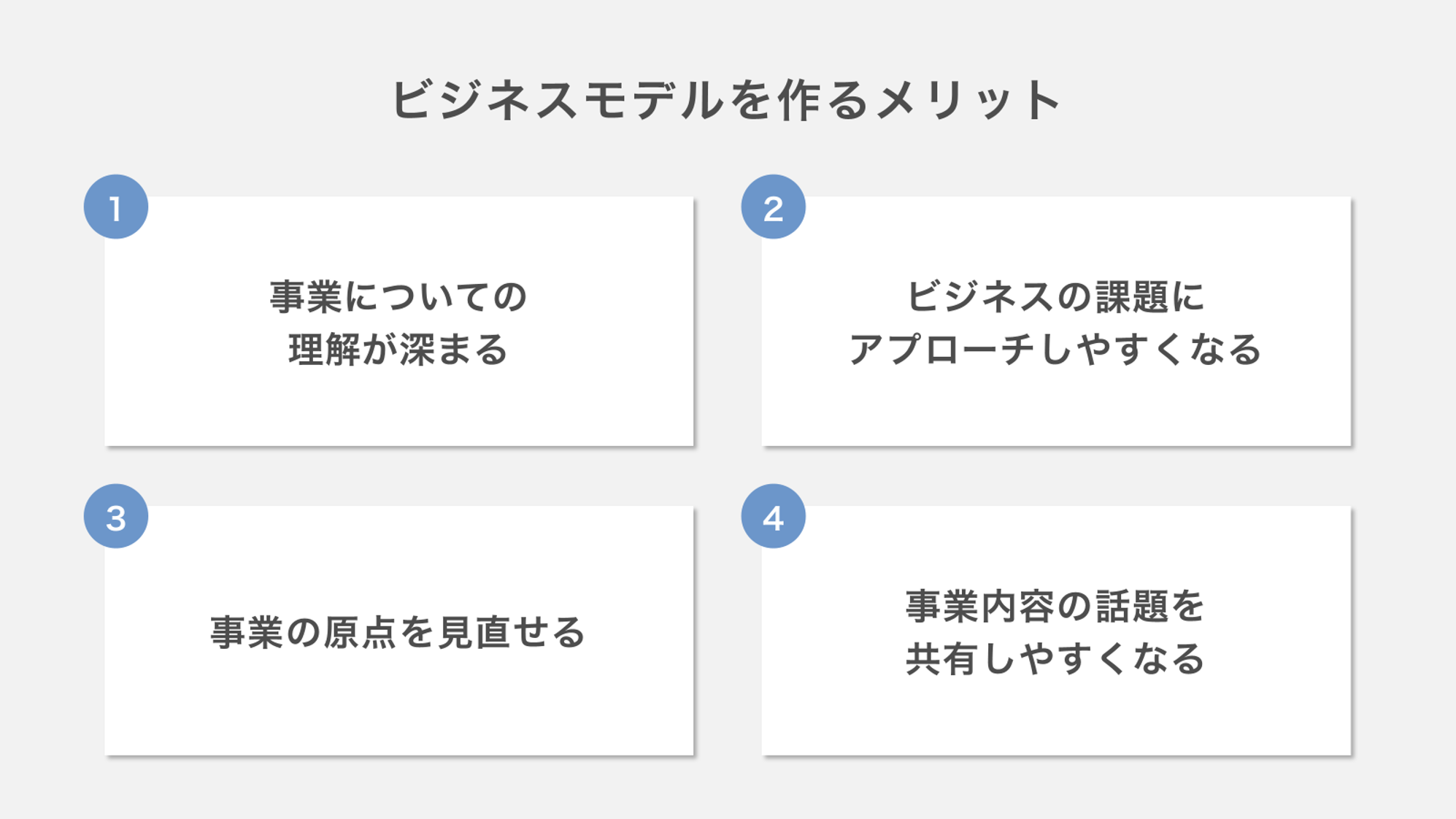

ビジネスモデルを作成する4つのメリット:事業の可視化と共有

ここでは、ビジネスモデルを作るメリットについて、4つ紹介します。ひとつずつ見ていきましょう。

メリット1:事業についての理解が深まる

ビジネスモデルを作成することで、自社の事業に対する理解が格段に深まります。

ビジネスモデルを作る過程では、顧客のニーズや提供する価値・収益の仕組み・必要な資源などをひとつずつ明確にしていく必要があるでしょう。

この作業を通じて、これまで漠然としていた事業の全体像が鮮明になり、各要素間の関係性も見えてきます。

また、自社の強みや弱み・競合他社とのちがいなども客観的に把握できます。

事業の理解が深まることで「どの部分に注力すべきか」「どこに改善の余地があるか」といった重要な判断を下しやすくなるでしょう。

メリット2:ビジネスの課題にアプローチしやすくなる

ビジネスモデルを明確にすることで、事業が抱える課題を特定しやすくなり、効果的な解決策を見つけられます。

事業運営において問題が発生した際、その原因がどこにあるのかを素早く把握しなくてはいけません。

ビジネスモデルが整理されていれば「顧客獲得の問題なのか」「価値提供の問題なのか」「収益構造の問題なのか」を体系的に分析できます。

たとえば、売上が伸び悩んでいる場合、以下の考えられる要素を順序立てて検証できます。

- ターゲット顧客の設定に問題があるのか

- 商品の価値が適切に伝わっていないのか

- 価格設定が不適切なのか

課題の所在が明確になれば、限られた資源を最も効果的な部分に集中的に投下できるでしょう。

このように、ビジネスモデルは課題解決のためのフレームワークとしても機能し、事業改善の精度と速度を大幅に向上させるのに役立ちます。

メリット3:事業の原点を見直せる

ビジネスモデルを作成することで、事業を始めた当初の想いや目的を再確認できます。

市場の変化や競合の動向に対応するなかで、当初の事業コンセプトから徐々にずれてしまうことは珍しくありません。

ビジネスモデルを整理する過程では「なぜこの事業を始めたのか」「誰のどのような課題を解決したいのか」といった根本的な問いに向き合うことになります。この作業を通じて、事業の本質的な価値や存在意義を改めて確認できるでしょう。

メリット4:事業内容の話題を共有しやすくなる

ビジネスモデルを明確にすることで、社内外を問わず事業内容をわかりやすく説明できるようになります。

多くの経営者が直面する課題のひとつは、自社の事業を相手に正確に理解してもらうことです。ビジネスモデルが整理されていれば、顧客や投資家・取引先・従業員など、相手の立場に応じて適切な情報を選択して伝えられます。

たとえば、投資家には収益構造を中心に説明し、顧客には提供価値を重点的にアピールするといった使い分けが可能です。

また、社内においても、新入社員への事業説明や部門間での情報共有がスムーズに行えるでしょう。

さらに、事業提携や協業の際にも、相手企業との間で事業内容の認識を迅速に合わせられます。このように、ビジネスモデルはコミュニケーションツールとしても重要な役割を果たします。

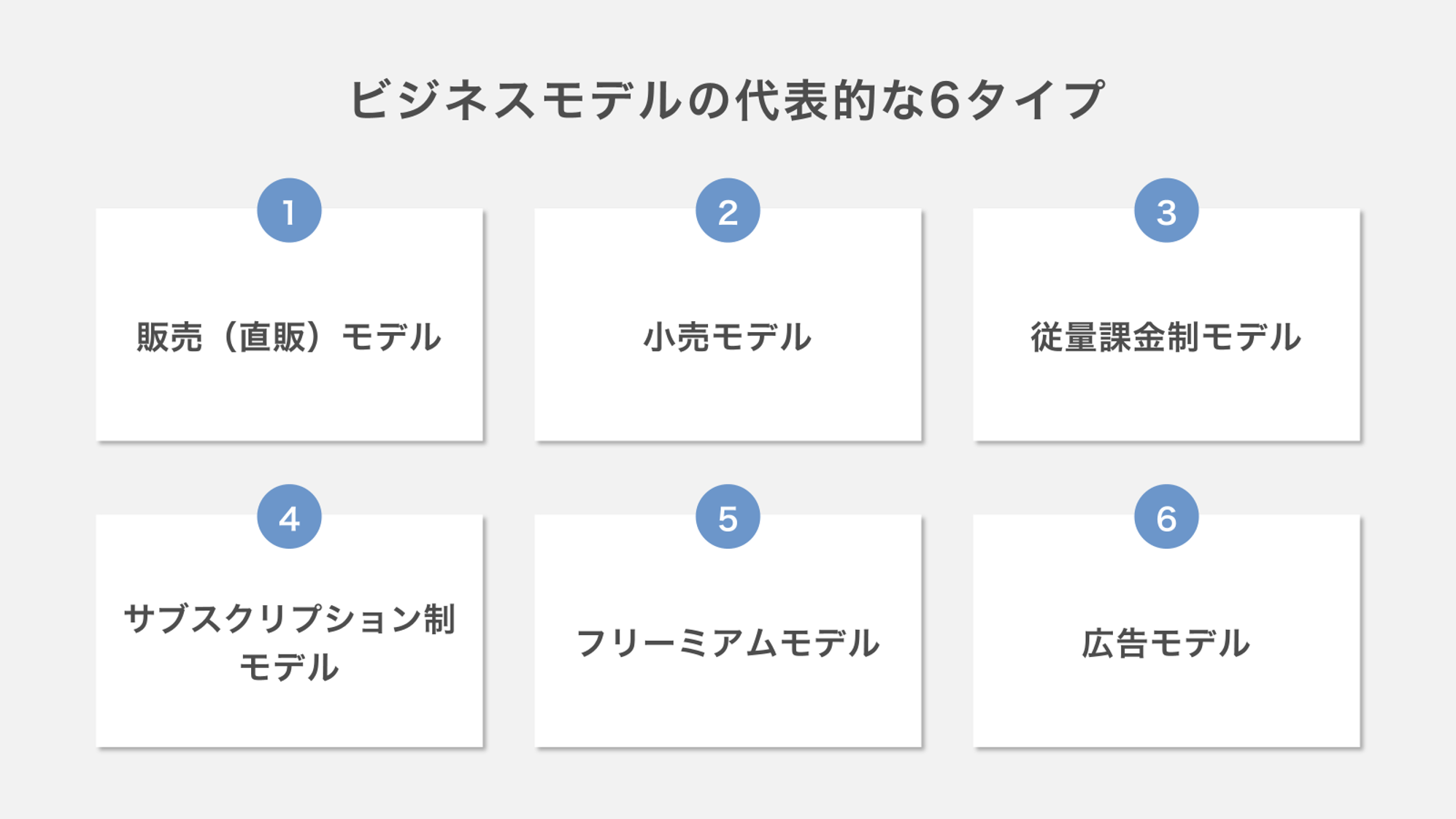

収益構造を理解する代表的なビジネスモデル6タイプ

代表的なビジネスモデルを理解するには、ここで紹介する6つのタイプを押さえることが重要です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.販売(直販)モデル

販売(直販)モデルは、自社で開発・製造した商品を顧客に直接販売することで収益を得るビジネスモデルです。

販売(直販)モデルの特徴として、自社で商品の企画から製造そして顧客への販売まで管理することが挙げられます。

具体的には、農家が米や野菜を栽培して販売することなどがビジネスモデルとして挙げられます。

販売モデルの最大の利点は、自社で商品を生産しているためクオリティをコントロールできることです。品質管理から価格設定まで自社で決定でき、ブランドイメージを構築しやすくなるでしょう。

2.小売モデル

小売モデルは、商品を他社から仕入れて顧客に販売することで収益を得るビジネスモデルです。

商品の製造や加工を行わず「売ること」に特化している点が、小売モデルの特徴です。代表例として、以下のようなビジネスが挙げられます。

- スーパーマーケット

- コンビニエンスストア

- 百貨店

- ドラッグストア など

仕入れ価格と販売価格の差額が収益の源泉となるため、効率的な仕入れと適切に価格を設定することが重要です。

小売モデルの強みは、消費者への直接的なリーチ力と、立地や利便性による競争優位性の確保にあります。また、多様な商品を取り揃えることで、顧客のさまざまなニーズに対応できる点も大きなメリットです。

3.従量課金制モデル

従量課金制モデルは、顧客がサービスを利用した分だけ料金を支払うビジネスモデルです。

従量課金制モデルの特徴は、使用量に応じて費用が変動し、利用しなければ料金が発生しない点にあります。代表例として、以下のようなビジネスモデルが挙げられます。

- カラオケの時間制料金

- コインパーキング

- クラウドサービスの利用料金 など

収益構造は「使用量×単価-コスト=利益」という単純な仕組みで成り立っています。

従量課金制モデルの最大のメリットは、顧客にとってコストの透明性と公平性が高いことです。利用した分だけ支払うため、顧客は無駄な固定費を負担する必要がなく、サービスに対する納得感を得やすくなります。

企業側にとっても、顧客の利用量増加がそのまま売上成長に直結するため、シンプルでわかりやすい収益モデルといえます。

4.サブスクリプション制モデル

サブスクリプション制モデルは、商品やサービスを一定期間利用できる権利に対して定額料金を支払うビジネスモデルです。

毎月や毎年など決められた期間ごとに料金を継続的に受け取れるのが、サブスクリプション制モデルの特徴です。代表例としては、以下のサービスが挙げられます。

- Netflix

- Spotify

- Adobe Creative Cloud

- Amazon Prime

収益構造は「利用料金×顧客数」で計算され、顧客が契約を続ける限り安定した売上を確保できます。

サブスクリプション制の最大のメリットは、予測できる継続的な収入があることによって経営が安定化しやすいことです。

売り切り型と異なり、一度の購入で終わらず、顧客との長期的な関係を築けます。

企業側にとっては中長期的な計画を立てやすく、顧客側にとっては少額で高品質なサービスを受けられるメリットがあります。

5.フリーミアムモデル

フリーミアムモデルは、基本的なサービスや商品を無料で提供し、より高機能なサービスや追加機能を有料で提供するビジネスモデルです。

「フリー(無料)」と「プレミアム(有料)」を組み合わせた造語で、デジタルサービスでよく見られる収益戦略です。代表例としては、以下のサービスが挙げられます。

- Dropbox

- LINE

- Spotify など

フリーミアムモデルの最大の特徴は、無料サービスで顧客の導入ハードルを下げ、実際に使用してもらいながら価値を実感させることです。

企業側にとっては新規顧客獲得コストを削減でき、多数の無料ユーザーから一定割合を有料ユーザーに転換させることで収益を上げられます。

6.広告モデル

広告モデルは、自社のサービスや媒体に広告を掲載し、広告主から広告料を受け取ることで収益を得るビジネスモデルです。

ユーザーには無料でサービスを提供し、広告主が実際の顧客となるのが広告モデルの主な特徴です。代表例としては、以下のようなサービスが挙げられます。

- Googleなどの検索エンジン

- テレビ局

- Webメディア など

収益の仕組みは、広告の表示回数やクリック数、成果に応じて広告料が発生する形が一般的です。

広告モデルの最大のメリットは、エンドユーザーが無料でサービスを利用できることで、大量のユーザーを集められる点です。

多くのユーザーが集まることで広告の価値が高まり、より多くの広告料を得られます。

資料作成の専門家に意見を訊いてみたいという方へ

ビジネスモデルははっきりとしたけど、パワーポイント資料で表現する方法が分からないという方は、資料作成のプロへご相談ください。

バーチャルプランナーなら、企画構成からデザインまで完全オーダーメイド。専任のコンサルタントとデザイナーのチーム体制で貴社の負担を減らし、理想の資料デザインを形にします。

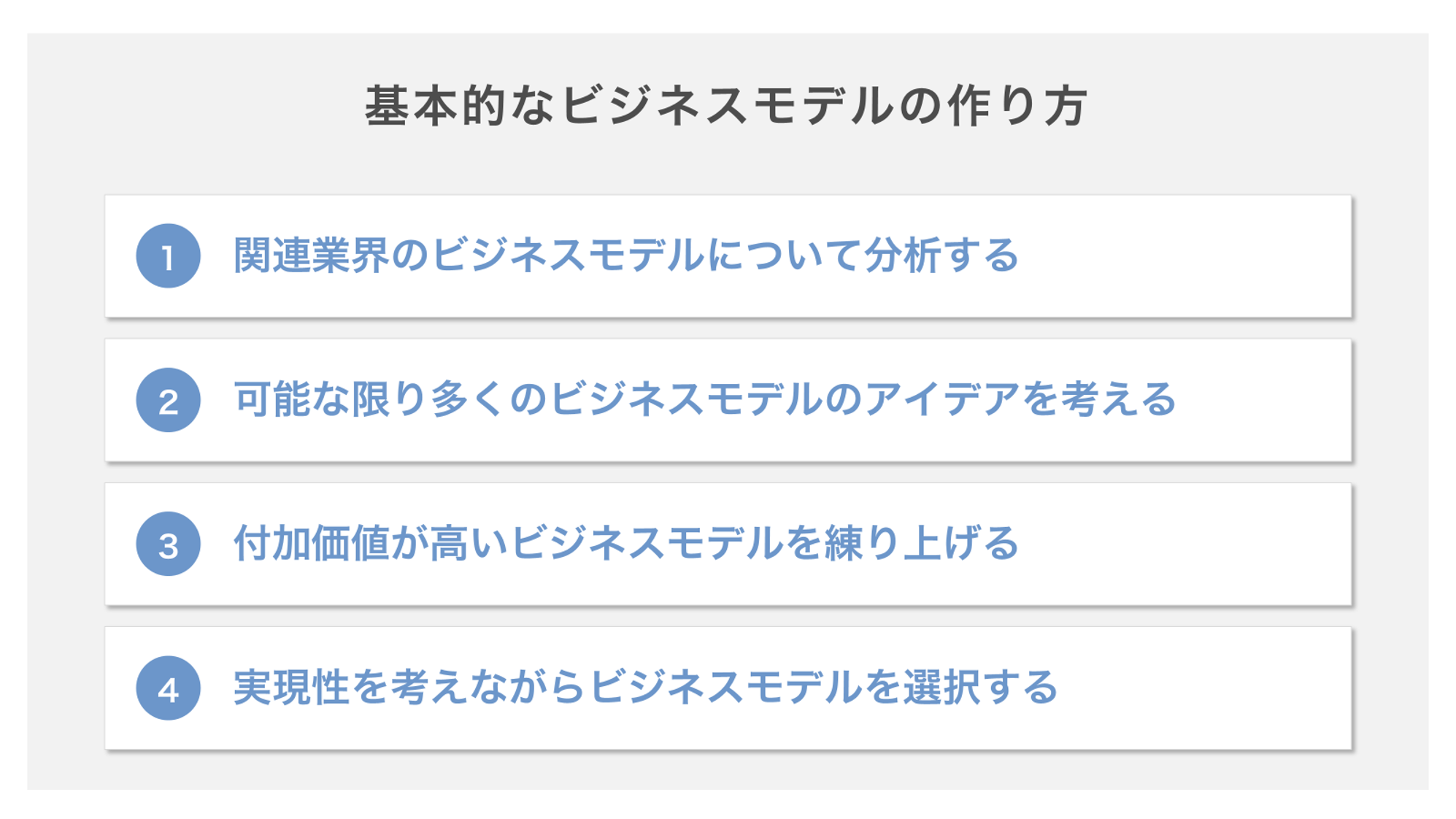

成功するビジネスモデルの作り方:4つのステップで設計する

効果的なビジネスモデル作成を実現するために、ここで紹介する4つのステップを押さえましょう。各ステップについて詳しく説明します。

ステップ1.関連業界のビジネスモデルについて分析する

ビジネスモデルを作成する最初のステップは、自社が進出する業界の既存ビジネスモデルを徹底的に分析することです。

まずは、業界内で成功している競合他社のビジネスモデルを可能な限り多く収集します。次に、なぜそのビジネスモデルが選ばれているのか、その理由を深掘りして分析しましょう。

特定のビジネスモデルパターンが多用されている業界には必ず理由があり、その背景には業界の特性や慣習・顧客ニーズの傾向が隠されています。

分析によって業界のスタンダードを把握したあと、あまり使われていないビジネスモデルパターンも同時に調査します。

分析結果は、どのようなビジネスモデルが最も効果的に顧客へ価値を提供できるかを判断するための判断材料になるでしょう。

ステップ2 .可能な限りでより多くのビジネスモデルのアイデアを考える

業界分析を終えたあとは、固定概念にとらわれず、できるだけ多くのビジネスモデルのアイデアを発想する段階です。

この段階では量を重視し、実現可能性や現実性は一旦置いて、自由な発想でアイデアを出すことが重要です。

他業界で成功しているビジネスモデルを自社の事業領域に応用できないかも積極的に探りましょう。

たとえば、製造業にサブスクリプション制を導入したり、従来の販売モデルにフリーミアムの要素を組み合わせるといった発想も有効です。

ブレーンストーミングやアイデア出しの手法を活用し、チームメンバーとの議論を通じてさらにアイデアを広げましょう。

ステップ3.考えたなかで付加価値が高いビジネスモデルを練り上げる

業界分析で得た情報をもとに、複数のビジネスモデルを比較検討し、最も付加価値の高いものを選定して詳細に練り上げます。

付加価値の高さを判断する際は、顧客にとっての価値と自社にとっての収益性の両面から評価することが重要です。

顧客視点では「既存の解決策よりも優れた体験や利便性を提供できるか」「コストパフォーマンスは適切か」を検証します。自社視点では「持続的な収益を確保できるか」「競合他社に対して優位性を維持できるか」を慎重に評価しましょう。

選定したビジネスモデルについては、収益構造やコスト構造・必要な資源・パートナーシップなどの詳細を具体的に設計します。とくに、収益が発生するタイミングや金額の根拠を明確にし、実現可能性を十分に検証することが必要です。

ステップ4.実現性を考えながらビジネスモデルを選択する

練り上げたビジネスモデルのなかから、自社の現実的な経営資源や能力を踏まえて実現可能性の高いものを選択する段階です。

まず、必要な初期投資額と自社の資金調達能力を比較し、実際に事業を開始できるかを検証します。次に、事業運営に必要な人材や技術・設備・ノウハウなどが確保できるかを具体的に評価しましょう。

とくに、自社にない能力については、外部パートナーとの連携で補完できるか、または習得にかかる時間とコストが現実的かを判断します。

市場参入のタイミングも重要な要素であり、競合状況や市場の成熟度を考慮して参入時期を見極める必要があります。また、法的規制や業界慣行による制約がないか、許認可の取得が必要な場合はその難易度も検討しましょう。

理想的なビジネスモデルであっても、実現できなければ意味がありません。現実的な制約条件のなかで最も成功確率の高いモデルを選択することが大切です。

ビジネスモデル構築に不可欠な2つのフレームワーク:BMCとビジネスモデルキャンバス(リーンキャンバス)

最後に、ビジネスモデルを考案する際に便利なフレームワークを紹介します。それぞれのフレームワークがなぜ効果的なのか、詳しく見ていきましょう。

質問に答えながら考案できる「9セルフレームワーク」

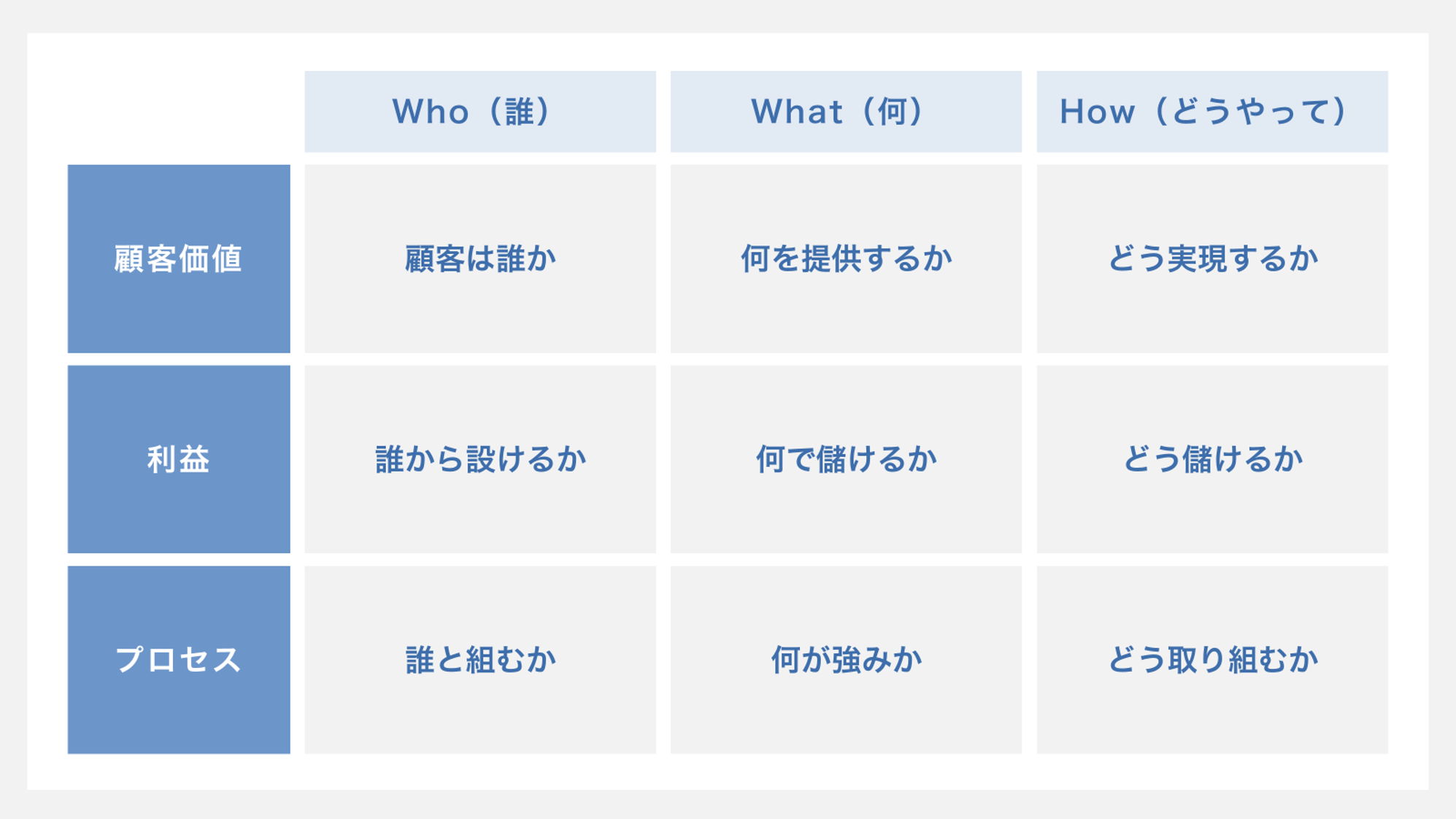

「9セルフレームワーク」は、3×3のマトリクスで構成され合計9つの質問に答えることでビジネスモデルを論理的に見える化できるフレームワークです。

縦軸には「顧客価値」「利益」「プロセス」という「ビジネスをつくり出す3要素」を配置します。

横軸には「Who(誰に・誰が)」「What(何を)」「How(どのように)」という「ビジネスに必要な疑問」を設定しましょう。

具体的には、顧客価値の観点から「顧客は誰か」「何を提供するか」「どう実現するか」といった質問に答えます。

このフレームワークの最大の特徴は、複雑なビジネスモデルをシンプルな質問形式で整理できる点です。新規事業開発に慣れていない人でも、9セルフレームワークを使えばビジネスモデルの整理に取り組みやすくなるでしょう。

項目を設定し可視化しながら考案できる「ビジネスモデルキャンバス(リーンキャンバス)」

ビジネスモデルキャンバス(リーンキャンバス)は、一枚の図表に9つの構成要素を配置し、ビジネスモデル全体を可視化できるよう設計するフレームワークです。

各要素を付箋やメモで埋めていくことで、ビジネスモデルの全体像を直感的に把握でき、チームでの議論も活発になります。

とくに、要素間の関係性を視覚的に確認できるため、ビジネスモデルの一貫性や論理的整合性をチェックしやすい点が大きな特徴です。また、既存のビジネスモデルの改善点を発見したり、新しいアイデアを体系的に整理したりする際にも効果的に活用できるでしょう。

世界中の多くの企業や教育機関で採用されており、スタートアップから大企業まで幅広く使用されている実績があります。

まとめ:作成したビジネスモデルを基に新規事業を加速させていこう

明確なビジネスモデルがあることで、資料作成や説明業務も格段に効率化できるでしょう。

今回紹介した6つのタイプや作成手順を参考に、自社に最適なビジネスモデルを設計してみてください。本記事で紹介したフレームワークを活用すれば、体系的にビジネスモデルを整理できます。

成功するビジネスモデルは、継続的な見直しと改善が前提です。市場の変化に合わせて柔軟に調整し、常に顧客価値の向上を目指していきましょう。